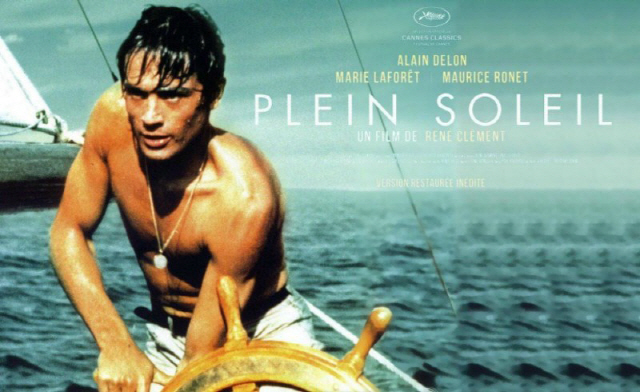

1960년 개봉한 영화 ‘태양은 가득히’는 프랑스 배우 알랭 들롱이 전 세계 영화팬들에게 이름을 알린 명작이다. 들롱은 영화에서 주인공 톰 리플리 역을 맡았다. 야망이 크고 머리가 좋은 리플리는 낮에는 호텔 종업원, 밤에는 피아노 조율사로 일하는 가난한 청년이다. 그는 우연한 기회에 친구가 된 이탈리아 사교계의 명사 디키 그린리프를 우발적으로 살해한다. 상류층을 동경하던 리플리는 신분을 속이고 그린리프처럼 행동하며 인생을 즐긴다. 하지만 그린리프의 시체가 발견되면서 비극적인 결말을 맞는다.

이 영화는 미국 소설가 퍼트리샤 하이스미스가 1955년에 발표한 ‘재능 있는 리플리씨’가 원작이다. 소설에서 리플리는 죄의식을 전혀 느끼지 않는다. 리플리처럼 현실을 부정하고 자신이 만든 허구를 진실인 양 믿고 행동하는 증상을 리플리 증후군이라고 한다. 리플리증후군은 치료가 쉽지 않다. 거짓말을 진짜라고 믿기 때문이다.

리플리 증후군의 사례는 적지 않다. 1922년 애나 앤더슨이라는 여성은 자신이 1918년 러시아혁명 당시 처형된 러시아 황실의 마지막 공주 아나스타샤 니콜라예브나라고 주장했다. 실제 외모가 흡사했고 러시아 황실에 대해 잘 알고 있었기 때문에 많은 사람이 믿었다. 앤더슨은 러시아 황실에서 남긴 유산을 돌려달라고 소송을 걸기도 했다. 진실이 밝혀진 것은 앤더슨이 죽고 23년이 지나 2007년에 이뤄진 DNA 검사를 통해서다.

국내에서도 리플리 증후군과 관련된 사건이 여럿 회자된다. 1983년 가짜 서울대 법대생 사건이 대표적이다. 김모씨는 서울대 법대생 행세를 하며 과대표를 지내고 법대 교수의 주례로 결혼식까지 했지만 졸업앨범 제작과정에서 가짜라는 사실이 들통 났다. 2007년 미국 학력위조와 고위공무원과의 부적절한 관계로 떠들썩했던 신모씨 사건, 2015년 하버드·스탠퍼드대 동시진학 거짓말로 언론을 우롱했던 김모양 등의 사례가 있다.

나경원 자유한국당 원내대표가 칸영화제에서 명예 황금종려상을 받은 들롱을 언급하면서 “문재인 정부가 계속 거짓말을 하는 이유를 생각해보면 리플리 증후군이 떠오른다”고 말해 정치권에서 논란이 됐다. 영화에는 픽션이 많지만 정치는 국민들의 생활과 직결되는 현실의 영역이다. 정치인의 언행이 신중해야 하는 이유다. /김정곤 논설위원