윤석헌 금융감독원장이 외환파생상품인 ‘키코(KIKO)’ 해결에 대한 강력한 의지를 보이고 있는 가운데, 이달 초 금감원의 구제비율 등의 수치가 확정되면 또 다른 논란의 뇌관이 될 수 있다는 지적이 나온다. 키코 피해기업과 피해액을 물어 줘야 은행 간의 입장 차가 워낙 큰데다 강제성이 없는 금감원 분쟁조정위원회의 권고안을 서로 수용하지 않을 수 있어서다.

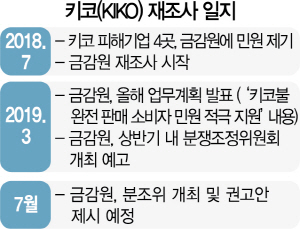

30일 금융권에 따르면 금감원은 빠르면 오는 9일 분조위를 열고 키코 피해기업에 대한 은행의 배상권고 비율은 피해금액의 20~30% 수준에서 결정할 것으로 알려졌다. 지난해 7월 윤 원장은 취임 직후 키코 사건 재조사에 나선 지 1년 만이다.

지난 2013년 키코 계약의 불공정성이나 사기성은 없다는 대법원의 판결에 따라 금감원은 은행들이 상품 위험성을 제대로 고지하는 않는 등 불완전판매 부분에 대해 위법성을 집중 따진 것으로 알려졌다. 분쟁 조정을 신청한 기업은 일성하이스코와 남화통상, 원글로벌미디어, 재영솔루텍 등 4개로, 조정 대상 금액은 1,500억원이다. 금감원 관계자는 “아직 구체적으로 정해진 것은 없고, 이르면 오는 9일 분조위를 열고 권고안을 제시할 것”이라며 “배상권고 비율은 사안별로 살펴봐야 한다”고 말했다.

키코 피해 기업 4개사가 주장하는 피해금액은 1,500억원으로 분조위가 전체 금액을 인정하고 배상권고 비율을 20~30%로 확정하면 은행들은 최대 450억원을 배상해야 된다. 하지만 은행이 이번 권고안을 수용하면 키코 사건의 소멸시효가 지난 150~200건의 추가 분쟁조정 가능성이 제기돼 배상 금액이 천문학적으로 불어날 수 있다. 최종구 금융위원장도 지난 10일 “키코가 분쟁조정 대상이 되는지 의문”이라며 제동을 걸었다.

분조위의 권고안이 키코 사건의 해결이 아니라 또 다른 분란을 부를 수 있다는 우려가 나온다. 분조위의 권고는 법적 구속력이 없어 피해기업과 은행이 모두 수용해야 성립하는데 은행들이 권고안을 거부할 가능성이 크다. 금융권 관계자는 “은행과 피해기업들이 입장 차를 줄이지 못한 상황에서 분조위의 결정 내려지면 지난 해 보험업계를 뒤흔든 삼성생명 즉시연금 미지급 사태처럼 논란이 될 수 있다”고 지적했다. 지난해 삼성생명은 즉시연금 과소지급 1건에 대한 분조위의 권고를 수용했다가 5만5,000건에 대한 일괄지급을 요구받게 됐다. 하지만 삼성생명이 이를 거부하며 계약자와의 소송을 진행하는 등 갈등이 진행중이다. 금융권 관계자는 “은행들이 잠재 배상액까지 고려해 권고안을 수용하지 않을 것이 뻔하지만 그렇다고 이를 모른 체 하기도 어려운 상황”이라며 “다만 키코 사건은 소멸시효가 끝나 은행과 피해기업 간의 소송까지 이어지진 않을 것”이라고 설명했다.

한편 키코는 환율이 일정 범위에서 키코는 환율이 일정 범위에서 변동하면 약정한 환율에 외화를 팔 수 있지만 범위를 벗어나면 큰 손실을 보는 구조의 파생상품이다. 수출 중소기업들이 주로 환 헤지(위험회피)목적으로 가입했다가 금융위기로 원·달러 환율이 급등하면서 기업 732곳이 약 3조3,000억원 상당의 손실을 봤다. 윤 원장은 지난 2017년 금융행정혁신위원회 위원장 당시부터 키코 사태에 대해 “약국(은행)이 환자(피해기업)에게 검증되지 않은 시약을 권한 것과 같다”고 언급하는 등 피해 기업의 보상에 대한 소신을 밝혀왔다.