“한국의 성리학과 그 관련 문화가 오늘날까지 교육과 사회적 관습 형태로 지속되고 있다는 전통의 증거이자, 성리학 개념이 한국의 여건에 맞게 변화하는 역사적 과정을 보여준다는 점에서 ‘탁월한 보편적 가치(Outstanding Universal Value)’가 인정됩니다.”

지난 6일 오후(현지시간) 아제르바이잔 바쿠에서 열린 유네스코의 제43차 세계유산위원회는 조선 시대 교육기관인 ‘한국의 서원(Seowon, Korean Neo-Confucian Academies)’의 세계유산 중 문화유산 등재를 확정하며 이같이 평가했다. 등재가 선언되자 대표적 유교문화권 국가인 중국을 포함한 여러 위원국이 축하를 보냈다. 이로써 우리나라는 지난 1995년 유네스코 세계유산으로 등재된 석굴암·불국사와 해인사 장경판전, 종묘 등에 이어 14번째 세계문화유산을 보유하게 됐다.

이번 등재를 통해 중국에서 들어온 주자학(성리학)이 조선에서 고유의 학문과 이념으로 발현했으며 이것이 정치 철학으로서 사회적 역할을 했고, 더욱이 서원을 통해 중앙정부와는 별개로 지역사회에 깊은 영향을 끼치고 자체적 목소리를 낸 역할이 재확인됐다. 불교의 사찰, 기독교의 교회 등이 세계유산으로 등재된 사례는 많지만 성리학을 구현한 서원은 제례를 지내는 곳이긴 했으나 종교시설이라기보다는 교육기관의 성격이 강했다. 서원의 기능은 ‘성리학 가치에 부합하는 이상적 지식인을 양성하는 곳’이었으며 지역을 대표하는 성리학자를 사표(師表)로 삼아 모셨다.

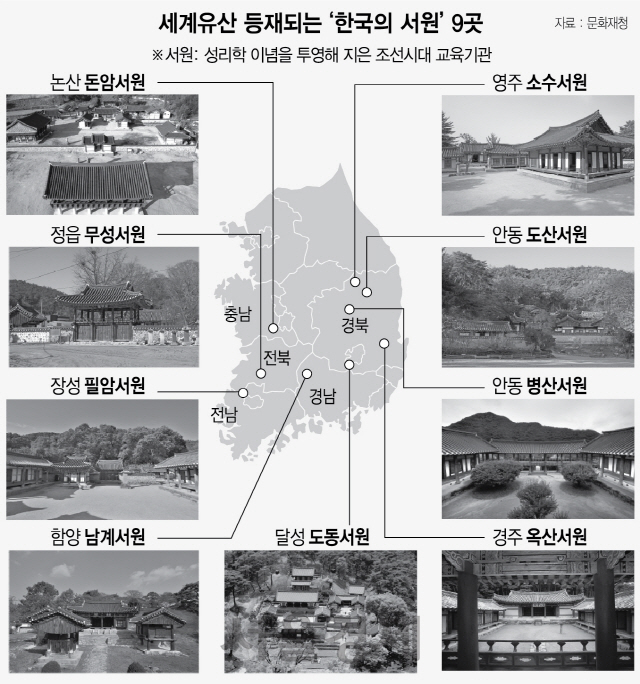

중종 38년이던 1543년에 풍기군수 주세붕이 ‘백운동서원’이라는 명칭으로 건립한 조선 첫 서원인 경북 영주의 소수서원은 국내 첫 주자학자인 안향과 주세붕을 본받아야 할 선배로 모셨고 제를 올렸다. 1552년 건립된 경남 함양의 남계서원은 정여창을, 1573년에 건립된 경북 경주의 옥산서원은 이언적을 배향했다. 1574년에 세워진 경북 안동의 도산서원은 이황을, 1590년 건립된 전남 장성의 필암서원은 김인후를, 1605년 들어선 대구 달성의 도동서원은 김굉필을 섬겼다. 1613년 세워진 경북 안동의 병산서원은 류성룡, 전북 정읍의 무성서원은 최치원과 신잠, 충남 논산의 돈암서원은 김장생을 각각 배향했다. 한국건축사를 전공한 조재모 경북대 건축학부 교수는 “중국 서원에서는 공자를 제향했지만 한국 서원은 지역 스승을 모시고 학파를 만들어갔다”며 “중국 서원은 역사가 길고 넓은 지역에 분포하나, 우리 서원은 조선을 성리학적 사회로 만든다는 이념에 따라 통일되고 정돈된 모습을 보였다”고 평가했다.

서원은 공립학교인 향교(鄕校)와 달리 지방 지식인이 설립한 사립학교로, 성리학 가치에 부합하는 지식인을 중심으로 지역사회의 공론을 형성했다. 그래서 서원의 건축적 구조를 보면 보통 앞쪽에 공부하는 강당과 기숙사를 두고 뒤쪽에는 선현을 위한 사우(祠宇)를 지었다. 향촌사회가 자체적으로 설립한 곳에서, 대부분 관직에 나가지 않은 사림들이 선배 유학자를 기리며 후학을 양성했으니 이념적 근간 위에 지역 상황을 반영한 독자적 여론을 형성할 수 있었다. 정치적 여론뿐만 아니라 지역 풍속의 순화와 도서 보관의 역할도 맡았다. 이상해 성균관대 건축학과 명예교수는 “중국에서는 성리학 이후에도 양명학·훈고학 등 다른 유학이 발전해 현대에 와서는 거의 단절됐고, 일본에는 가신을 대상으로 한 사숙이 있었지만 지역에 뿌리를 둔 서원 같은 교육기관은 사실상 없었다”며 “우리나라는 지금도 전통을 계승하고 있기에 우리 서원이 외국 서원과 차별화한 유산이라는 점이 인정됐다”고 평가했다.

이 같은 서원의 역할 때문에 중앙집권을 도모하던 왕실의 ‘눈엣가시’가 되기도 했다. 조선 후기 서원은 약 700곳에 달했으나 고종 집권 후 흥선대원군이 서원과 사우 47곳을 제외하고는 모두 훼철했다. 다행히 ‘한국의 서원’ 9곳은 16∼17세기에 설립된 것임에도 원형이 보존됐다. 일각에서는 서원이 만들어낸 문화가 전근대적 한국사회의 병폐로 꼽히는 보수성의 배경이라는 비판도 제기된다.

한편 유네스코 세계유산으로의 등재는 보존과 활용이라는 향후 과제를 남긴다. 한국의 서원 9곳과 관련된 광역지자체와 기초지자체만 14개에 달한다. 법적 보호를 받는 관리단이 만들어지거나 통합된 보존관리 방안 마련이 요구된다. 마을 중심에 있던 중국의 서원과 달리 한국의 서원은 자연 속에 들어선 독특한 입지로 인해 건축물뿐 아니라 주변 경관도 보호대상이 된다.

아제르바이잔 현지에서 등재과정을 지켜본 정재숙 문화재청장은 “서원을 둘러싼 자연환경이 명승으로, 고유한 자연관을 보여준다는 점이 평가를 받았다”고 세계유산 완충지대 보존 필요성을 시사하며 “지방정부와 적극적으로 협력해 보존관리를 빈틈없이 하겠다”고 말했다. 진성수 전북대 철학과 교수는 2016년 발표한 서원 활용 방안에 관한 논문에서 “서원은 본래 지방 역사와 문화를 담보하는 문화발전소 역할을 했다”며 “방문객 눈높이에 맞는 해설과 교육 행사를 제공하는 박물관이나 전시관이 있어야 한다”고 밝혔다. 이수환 영남대 역사학과 교수는 “기존에 서원을 천편일률적으로 활용한 것과 달리 서원별 특징을 살려야 한다”며 “서원이 보유한 각종 기록유산이 아직 제대로 정리되지 않았는데 이를 체계화하면 좋은 활용 방안이 나올 것으로 기대한다”고 말했다.