경기도 안산 반월공단에서 도금업체를 운영 중인 김진동(가명) 대표는 2일 도금원료를 얼마나 확보할 수 있는지 확인하느라 하루 종일 전화를 돌렸다. 김 대표는 이날 서울경제와의 전화 인터뷰에서 “업계에서도 화이트리스트 배제가 이뤄질 것으로 예상했지만 막상 일본의 발표를 듣고 나니 상황이 생각보다 심각하게 돌아가는 것 같다”며 안타까운 속내를 드러냈다. 앞서 지난 7월 중순께 국내 주요 연구소 관계자들은 표면처리 약품기업인 A사의 최순석(가명) 대표에게 다급하게 연락해왔다. 이는 일본이 한국을 화이트리스트에서 배제할 경우를 대비해 시안화칼륨 비축 물량을 확인하라는 정부의 요청으로 이뤄졌다. 반도체와 금은 등 다양한 분야에서 도금원료로 쓰이는 시안화칼륨은 국내에 제조업체가 전무한 상황으로 그동안 니폰케미칼과 같은 일본업체에서 대부분 수입해왔다. 최 대표는 “미국·독일 제품으로 수입선 교체가 필요한 상황”이라며 “독성물질인 시안은 앞으로 일본에서 수입에 난항을 겪을 것”이라고 우려했다.

일본의 화이트리스트 배제가 전격 발표되면서 대기업은 물론 중소기업들도 일본을 통한 핵심원료 수급에 비상이 걸렸다. 일본에서 원료 수입을 의존했던 화장품이나 각종 세정용품은 물론 표면처리산업이나 공작기계 등 뿌리산업까지 위기감이 증폭되고 있다. 표면처리산업의 경우 광택제에 쓰이는 에틸렌글리콜모노메틸에테르, 세정제 성분인 페닐렌에테르는 일본의 수입이 끊기면 당장 대체 물질이 없는 상황이다. 화장품도 마찬가지다. 업계에서 사용하고 있는 주요 원료 가운데 30% 정도는 일본이 원산지다. 빛을 반사해 피부를 지키는 선크림, 이른바 ‘무기자차’의 경우에는 주원료인 티타늄옥시사이드 대부분이 일본에서 들어오고 있어 타격이 예상된다. 업계 관계자는 “일본산 티타늄옥시사이드 활용 비중이 높았던 것은 일본산 제품의 미립자가 아주 작아 사용감이 좋기 때문”이라며 “자외선차단지수(SPF)가 일본에서 처음 개발됐던 만큼 일본산 원료 비중이 높았다”고 말했다. 공작기계·탄소섬유도 일본의 조치에 따른 타격이 불가피하다. 자동차와 선박 등에 필요한 기계 부품을 만드는 공작기계는 일본산 비중이 30% 수준이고 자동차나 항공기를 만드는 데 쓰이는 탄소섬유도 일본산 점유율이 70%에 달한다.

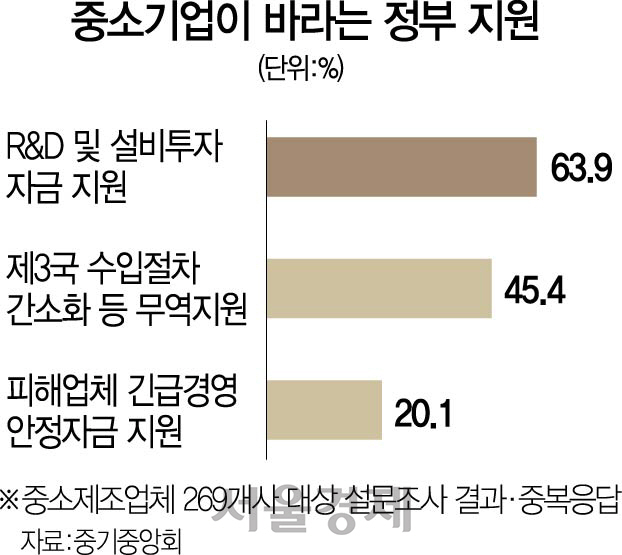

문제는 사태가 장기전이 될 것이 확실시되는 상황에서 대체재를 찾지 못하면 피해가 눈덩이처럼 커진다는 데 있다. 중소기업중앙회가 수출제한 조치와 관련된 기업 269곳을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 59%는 ‘6개월 이상 감내하기 어렵다’고 답했고 28.9%는 ‘3개월도 버티지 못한다’고 우려했다. 하지만 대응책에 대해서는 46.8%가 ‘없다’고 답해 중소기업 절반이 무방비 상태인 것으로 파악됐다.

기업들의 제일 큰 걱정은 통관이다. 일본산 화학 물품을 다년간 수입한 정이범(가명)씨는 포괄허가가 아닌 개별허가로 변경된 조건을 일본 정부가 악용할 수 있다는 점을 지적했다. 그는 “지금까지는 전략물자 구입을 원하는 한국 측이 서약서와 서류 몇 장을 일본 측에 보내면 대개는 무사 통과였다”면서 “일본 정부가 이 과정에서 서류를 쥐고 허가를 내주지 않을 가능성이 높아졌다. 이 불확실성이 기업인들에게 가장 두려운 상황”이라고 지적했다.

하지만 아직까지 정확한 피해 집계조차 하지 못하고 있다. 한국생산기술원 국가뿌리센터는 오는 7일 6개 뿌리산업조합 이사들과 긴급 간담회를 열기로 했다. 중소벤처기업부는 중소기업연구원에 의뢰해 대일 수출규제로 인한 중소기업의 피해를 파악하고 중기중앙회는 화이트리스트 해당 업체를 대상으로 피해 실태조사를 실시한다.

김익성 한국유통학회장(동덕여대 독일어과 교수)은 “일본이 우리나라에 수출규제 관련 제품을 공급하는 국가에 대해 역으로 통상 압력을 넣을 가능성도 배제할 수 없다”며 “정부 차원에서 우리나라 기업과 독일·캐나다 등 다른 국가 사이에 다리를 놓아줘야 한다”고 강조했다. 이어 “일본이 우리나라를 화이트리스트에서 제외한 것을 계기로 소재·부품 국산화에 나서는 국내 중소기업이 많아질 수밖에 없는데 이 과정에서 공공기관의 품질 심사가 부실해질 수 있는데다 관련 기술보증 수요가 많아질 것으로 보인다”며 “꼼꼼한 기술 심사와 기술보증기금의 재보증 확대도 전제돼야 한다”고 제언했다.

/양종곤·이수민·심우일기자 ggm11@sedaily.com