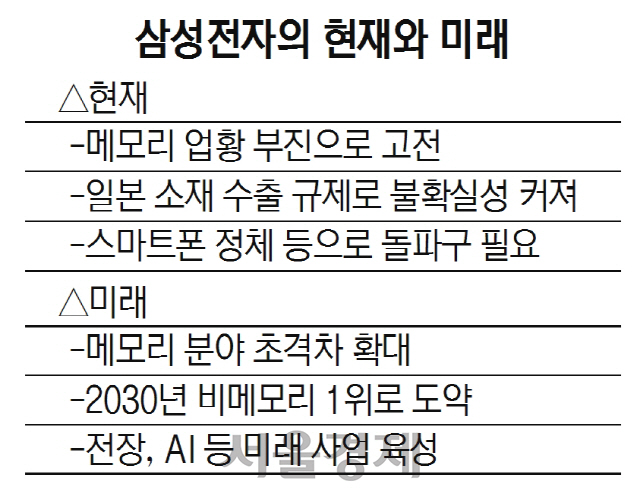

삼성전자는 안팎으로 어려움에 처해 있다. 주력인 반도체 사업부는 메모리 초호황 국면이 꺼지면서 공급 과잉에 시달리고 있다. 여기에 일본의 반도체·디스플레이 소재 수출 규제 사태까지 벌어지면서 고충이 가중되는 양상이다. 일단 삼성은 메모리 업황에 탄력적으로 대응하고 일본의 소재 수출 규제와 관련해서는 소재 공급선 다변화 등에 만전을 기하고 있다.

한편으로는 미래 먹거리 사업에 속도를 내고 있다. 무엇보다 인공지능(AI) 분야는 삼성이 가장 신경 쓰고 있는 미래 사업으로 꼽힌다. 지난 2017년 11월 삼성 리서치(Samsung Research)를 출범시켜 산하에 AI 센터를 신설하여 4차 산업혁명의 기반기술인 인공지능 관련 선행연구 기능을 강화해 왔다. 지난해 1월에는 실리콘밸리에 AI 연구센터를 설립했다. 이어 같은 해 상반기에는 영국 케임브리지, 캐나다 토론토, 러시아 모스크바 등에 하반기에는 미국 뉴욕, 캐나다 몬트리올에 AI 연구센터를 더 개소했다. 그 결과 5개국에 7개의 AI 연구센터를 운영하고 있다. 모두 인재를 영입하겠다는 목표에 따른 것이다.

실제 성과도 나고 있다. 지난 2018년 6월 AI 분야 세계적 권위자인 미국 프린스턴대학교 ‘세바스찬 승(H.Sebastian Seung)’ 교수, 코넬테크 ‘다니엘 리(Daniel D.Lee)’ 교수를 영입한 게 대표적이다. 세바스찬 승 교수는 삼성 리서치에서 삼성전자의 AI 전략 수립과 선행 연구 자문을 통해 미래 성장동력을 발굴하는 역할을 맡고 있다. 다니엘 리 교수도 삼성 리서치에서 차세대 기계학습 알고리즘과 로보틱스 관련 연구를 수행 중이다. 올 3월에는 미국 하버드대학교 위구연 고수를 삼성전자 펠로우(Fellow)로 영입했다. 위 펠로우는 삼성 리서치에서 인공신경망(Neural Processing Unit) 기반 차세대 프로세서 관련 연구에 돌입했다. 삼성 관계자는 “AI 관련 글로벌 네트워크 구축과 국내 산학협력을 통해 한국 AI 총괄센터가 전 세계 AI 연구의 허브(Hub)로서의 역할을 수행할 계획”이라며 “AI 선행 연구개발 인력을 2020년까지 1,000명 이상(국내 약 600명, 해외 약 400명)으로 확대하겠다”고 소개했다.

삼성은 AI 기술을 활용한 로봇 프로젝트에서 공을 들이고 있다. 그간 축적해온 하드웨어와 소프트웨어 기술에 AI를 적용해 기존 기술의 한계를 극복하고, 우리 삶의 질을 높일 수 있다고 보기 때문이다. 특히 사회가 점차 고령화되고 가족들의 건강과 생활을 케어하는 것이 중요해지면서 헬스와 라이프 케어 분야에서 로봇의 활용도가 커질 것으로 전망된다. 삼성이 차세대 AI 프로젝트로 개발된 ‘삼성봇(Samsung Bot)’과 ‘웨어러블 보행 보조 로봇(Gait Enhancing & Motivating System)’을 CES 2019에서 처음 공개한 데서도 삼성의 전략적 판단이 잘 드러난다.

반도체 파운드리(위탁제조) 사업 초 격차 기술력 확보도 화급하다.

삼성은 올 4월 2030년까지 시스템 반도체 분야 연구개발 및 생산시설 확충에 133조원을 투자하고, 전문인력 1만 5,000명을 채용한다고 밝힌바 있다. 반도체 사업의 경쟁력 강화를 위해 2030년까지 국내 R&D 분야에 73조원, 최첨단 생산 인프라에 60조원을 투자한다는 복안이다. 특히 R&D 투자금액이 73조원 규모에 달해 국내 시스템 반도체 연구개발 인력 양성에 기여할 것으로 기대된다. 생산시설 확충에도 60조원이 투자돼 국내 설비·소재 업체를 포함한 시스템 반도체 생태계 발전에 힘을 보탠다는 각오다. 이런 목표는 삼성이 2030년까지 시스템 반도체 분야에서도 글로벌 1위에 오르겠다는 ‘반도체 비전 2030’을 담고 있다.

반도체 업계의 한 임원은 “삼성이 초미세 공정 포트폴리오 확대를 통해 파운드리 기술 리더십과 4차 산업혁명을 이끌 시스템 반도체 사업 경쟁력을 강화해 나갈 것으로 본다”며 “특히 현재 건설 중인 화성캠퍼스 극자외선( EUV) 전용 라인이 2020년부터 본격 가동되면 삼성의 비메모리 드라이브가 더 탄력을 받을 수 있다”고 봤다.

전장 사업도 삼성이 미래를 위해 키우는 분야다. 앞서 삼성은 지난 2016년 11월 미국의 전장전문 기업 하만을 80억 달러를 투입해 인수하기도 했다. 하만과의 성과도 속도를 내고 있다. 지난해 하만과 공동 개발의 첫 결실로 차량용 ‘디지털 콕핏(Digital Cockpit)’을 CES 2018에서 공개해 주목을 받았다. 하만은 또 중국 자동차 업체에 차량용 차세대 인포테인먼트와 사이버보안 등을 제공하기로 합의하는 등 시장 공략을 가속화하고 있다.