대기업과 공기업, 공공기관 정규직과 중소기업, 비정규직으로 나뉘는 노동시장의 이중구조는 20여년째 깨지기는커녕 날로 굳건해지고 있다. 대기업 정규직 중심의 노조가 근로조건을 개선하기 위해 적극 투쟁하자 기업은 정규직 대신 비정규직·간접고용을 늘리는 선택을 했다. 그 구조가 지금까지 이어졌다. 이 같은 이중구조는 노동생산성을 떨어뜨려 경제의 활력을 저해하는 원인으로 지적된다. 이를 타파하려면 일부 정규직 노조의 ‘기득권 내려놓기’ 시도를 비롯해 노사정이 함께 노력해야 한다는 지적이 제기된다.

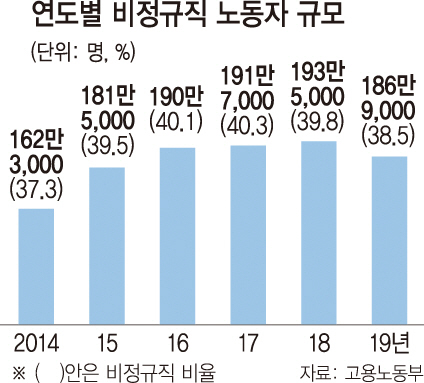

5일 고용노동부 고용형태 공시를 보면 공시 의무가 있는 300인 이상 사업장 기준으로 정규직은 지난 2014년 274만명에서 2019년 299만명으로 증가했다. 반면 비정규직은 2014년 162만명에서 2018년 194만명으로 증가하다가 2019년 187만명으로 감소했다. 비정규직의 비율은 2014년부터 2017년까지 증가하다 지난해와 올해 각각 39.8%, 38.5%로 감소했다. 비정규직의 수나 비율은 감소했지만 임금 수준 차이는 여전히 크다. 고용형태별 시간당 임금총액을 집계한 결과 지난해 비정규직의 시간당 임금은 정규직의 68.3%에 그쳤다.

문제는 노동시장의 양극화 혹은 이중구조가 고착화하면 노동생산성에 악영향을 미친다는 점이다. 경제의 활력에도 좋지 않다. 최충 한양대 경제학부 교수가 최근 발표한 ‘노동시장 이중구조와 노동생산성’ 논문을 보면 임시직 노동자를 상용직 노동자로 대체할 경우 경제협력개발기구(OECD) 29개 회원국의 노동생산성이 높아지는 것으로 나타났다. 임시직 비중이 1%포인트 늘고 상용직의 비중이 1%포인트 줄면 노동생산성은 분석 방법론에 따라 최소 0.23%포인트에서 최대 0.56%포인트 감소했다. 고용안정성은 독일이 2017년 발간한 노동4.0 백서에서도 ‘좋은 노동’의 중요한 요소로 지적한다. 안정성이 숙련도와 생산성을 향상시키는 데 필요하기 때문이다.

하지만 기업 입장에서는 인건비 부담이 있고 정규직이 많으면 구조조정 등 경영상 문제가 생겼을 때 기민하게 대응하기 어렵다는 이유로 비정규직·간접고용을 쉽게 포기하지 못한다. 그러다 보니 임금 격차를 줄이기 위해 양대 노총이 4차 산업혁명 시기에 맞춰 ‘기득권 내려놓기’ 요구에 응답해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 전병유 한신대 경제학과 교수는 “노동시장의 규제를 완화해 유연성을 높이고 사회적 보호를 강화해 안전성을 동시에 높이는 ‘유연안전성’ 모델이 모색되고 있다”며 “임금·직무 체계의 개선 등으로 기능적 유연성을 높이며 노동시장 하층의 경제적 안전망을 강화하는 방향을 고려할 필요가 있다”고 지적했다.

일부 대기업 노조에서도 기득권 내려놓기를 위한 방안을 모색하고 있다. 현대차 노조가 지난해부터 채택하고 있는 ‘하후상박 연대임금’ 전략이 대표적이다. 원청 정규직 임금은 적게 올리는 대신 중소 협력업체 및 비정규직의 임금을 많이 올리는 것이다. 그 결과 지난해 현대·기아차의 임금은 4만5,000원 상승한 반면 중소 협력사업장 115곳의 임금은 평균 5만6,106원 올랐다. 노사정 합의에 따른 광주 등 지역상생형 일자리 만들기도 주목할 만하다. 지방자치단체와 기업이 합작 법인을 만들어 근무자들의 평균임금을 낮추는 대신 정부의 복지 지원을 늘림으로써 일자리를 창출하는 방식으로 구미·군산 등에서 후속 움직임이 계속해서 나타나고 있다.