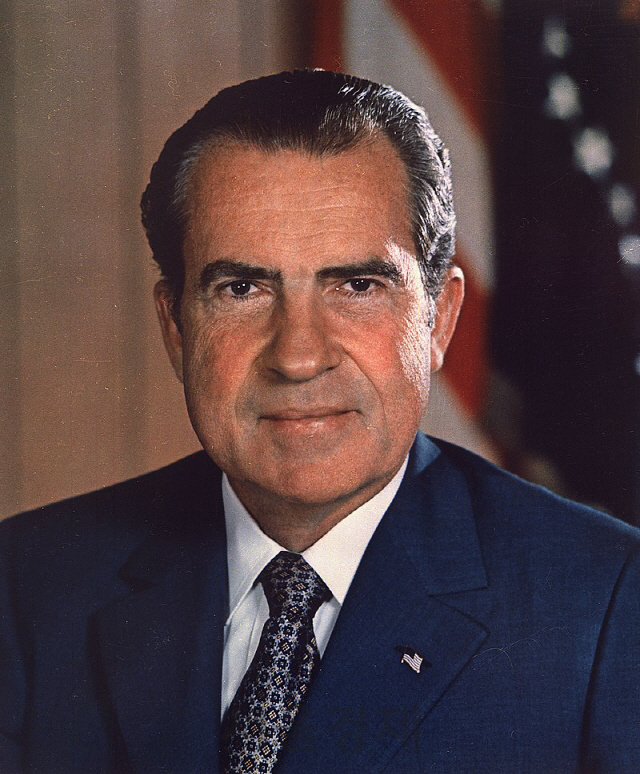

1971년 미국은 베트남전쟁 비용을 대느라 국고가 바닥을 드러낼 지경이었다. 설상가상으로 유럽과 일본의 수출공세에 무역 적자마저 쌓여갔다. 세계는 미국의 금 지급 능력을 의심하기 시작했다. 세계 유일의 금본위제 화폐인 달러의 지위가 뿌리째 흔들렸던 것이다. 프랑스가 먼저 움직였다. 달러를 들이밀고 금을 대거 교환해가자 영국도 동조할 조짐을 보였다. 당시 국제 금 시장의 현물가격은 온스당 50달러를 넘었다. 미국이 35달러에 금 1온스를 교환해주니 달러를 금으로 바꿔 국제시장에 내다 팔면 이보다 손쉬운 장사가 없었다. 다급해진 리처드 닉슨 대통령은 일요일이던 8월15일 밤 금 태환 정지를 전격 선언했다. 1944년 미국 주도로 2차 대전 후 세계 경제 질서를 재편한 브레턴우즈 체제가 붕괴하는 순간이었다.

당시 미국의 선택지는 두 개였다. 금 교환 비율을 국제 시세에 맞추는 것이 첫 번째이고 두 번째는 금 본위제를 포기하는 것이었다. 전자를 선택하면 투기세력에 재차 공격당할 우려가 큰 까닭에 닉슨 행정부는 후자를 택했다. 달러 패권을 지키기 위한 초강수였다. 이때부터 달러 지폐에서 “금화와 교환할 수 있다”는 문구가 사라졌다. 세계 경제는 한순간에 아수라장으로 변했다. 당장 인플레이션 공포부터 덮쳤다. 때마침 중동전쟁이 발발하면서 1차 오일 쇼크가 지구촌을 강타했다. 미국은 이때 사우디아라비아를 움직여 원유의 달러 결제를 이끌어냄으로써 달러 헤게모니를 뒷받침했다.

유사 이래 유지해온 ‘화폐=금’이라는 등식을 깬 전례는 20세기 초에도 있었다. 1차 대전 때 막대한 전쟁 비용을 감당하지 못한 영국은 1914년 금 본위제 포기를 선언하면서 기축통화국 지위를 상실했다. 하지만 달러는 파운드의 전철을 밟지 않았다. 당시 미국을 능가할 만한 경쟁 상대가 없었기 때문이다. 결과적으로 미국 입장에서 금 태환 정지는 ‘신의 한 수’였다. 미국은 금의 굴레에서 벗어남으로써 무한대로 달러를 찍어내는 길을 열었다. 학자 시절 대공황을 연구한 벤 버냉키 전 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 실제 그랬다. 그는 글로벌 금융위기 때 3차례의 양적 완화로 3조달러를 뿌려 ‘헬리콥터 벤(헬리콥터에서 돈을 살포한다는 의미)’이라는 별명이 붙었다. ‘중앙은행 별곡’을 쓴 차현진 한국은행 국장은 “금 본위제 폐지로 각국 중앙은행은 비로소 경기와 물가·환율 등 거시경제 전반에 걸쳐 역할이 강화됐다”고 평가했다. /권구찬 선임기자 chans@sedaily.com