손에 잡히는 묵직한 느낌이 좋다. 표지 보강재의 견고함은 신뢰를 준다. 종이의 향긋함은 기대감을 드높인다. 책장 넘기는 소리가 감각을 깨운다. 책이다. 이게 책이다. “책꽂이에서 꺼내면 손에 들리고, 내려놓으면 쿵 소리를 내는” 그것이 바로 책이다.

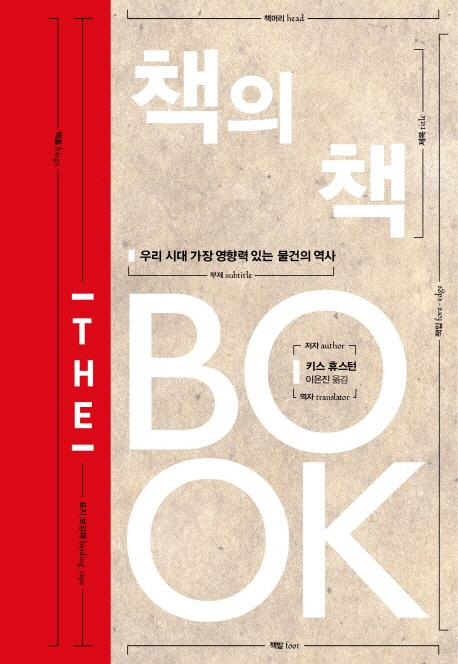

신간 ‘책의 책’은 제목 그대로 책에 관한 책이다. 전자책이 아닌 종이책, 인류와 1,000년 이상을 함께해 온 책에 관해 이야기한다. 이미 수년 전부터 ‘종이책의 위기’에 대한 목소리가 전세계적으로 드높았다. 국내 출판시장도 위기를 맞았고 최근에는 우리나라에서 가장 오래된 107년 인쇄기업 보진재가 문을 닫았다. 그래서 더 의미심장한 ‘책 이야기’다. 종이, 본문, 삽화, 형태를 목차의 골자로 지금의 종이책이 자리잡기까지의 역사를 훑었다.

‘종이책’을 이야기하지만 종이로 만든 책이 처음부터 선호된 것은 아니었다. 기독교인들은 이슬람교도가 생산하는 종이에 대한 편견을 가졌고 저급한 재료라 여겼다. ‘낡아서 해진 속옷 뭉치’를 찧고 불리고 체에 걸러 누르고 말려 얻는 종이는 순결하고 우아한 양피지에 비하면 불결하고 천하다는 인식이었다. 1141년 유럽의 한 수도원장은 “하느님이 하늘에서 탈무드 책을 읽으신다고 칩시다. 그 책은 과연 숫양과 염소의 가죽으로 만든 책일까요, 아니면 종이 같은 저급한 재료로 만든 책일까요?”라고 일갈했을 정도다. 하지만 승자는 종이였다. 종이 생산과정이 기계화하면서 효율을 높인 결과다. 19세기 중반 목재 펄프로 종이 생산이 가능해졌다.

책이 직사각형인 이유는 소·염소·양의 가죽이 직사각형인 것에 기인한다. ‘나그함마디 코덱스’로 알려진 가죽 장정의 파피루스 책들처럼 다루기 편한 적정 크기의 책이 만들어진 이유는 간단하다. 사람들이 그 크기 책을 좋아해서다.

저자는 “이것은 점토판, 파피루스 두루마리, 납판(蠟版)을 제치고 인류의 역사를 우리에게 전해온, 조용한 최상위 포식자에 관한 책”이라 소개하며 “묵직하고 복잡하고 매혹적인 공예품, 인류가 1,500년 넘게 쓰고 인쇄하고 제본한 책의 역사, 책 제작, 책다움에 관한 책”이라고 강조한다. 2만4,800원.