자영업자가 몰린 식당과 헬스장이 문을 연 뒤 5년이 지나면 80%가 폐업한다는 조사 결과가 나왔다. 창업 1년 후 문을 닫는 비율도 35%에 육박했다. 제대로 된 준비 없는 생계형 창업이 이뤄지고 있고 여기에 가파른 최저임금 인상 등이 겹치면서 창업과 폐업이 속출하는 악순환이 빚어지고 있다는 분석이다.

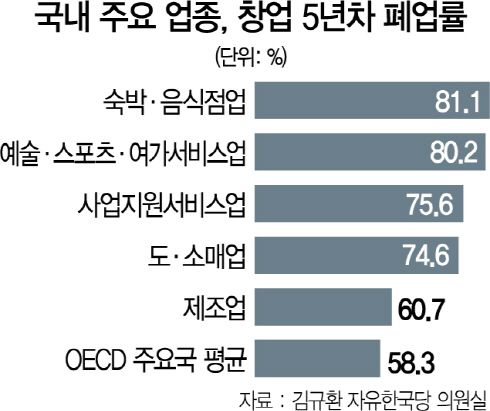

4일 김규환 자유한국당 의원이 중소벤처기업부로부터 제출받은 ‘창업기업 생존율 현황’ 자료를 분석한 결과에 따르면 숙박·음식점업의 경우 창업 5년 차 폐업률이 81.1%에 달했다. △예술·스포츠·여가서비스업 80.2% △사업지원서비스업 75.6% △도·소매업 74.6% 등이 뒤를 이었다.

숙박·음식점업, 제조업 등 9개 업종의 5년 차 평균 폐업률은 71.5%다. 창업 후 1년이 지나면 34.7%가 폐업하고 2년이 지나면 49.3%가 문을 닫는다. 우리나라의 5년 차 폐업률은 프랑스·영국·이탈리아·독일 등 경제협력개발기구(OECD) 내 주요국의 평균인 58.3%를 크게 웃돈다.

생계를 위해 ‘준비 없는 창업’이 과도하게 이뤄지고 있는 게 원인이라는 지적이다. 연간 신설법인 수 추이를 보면 지난 2013년 7만5,574곳에서 지난해 10만2,042곳으로 5년 만에 3만여곳이 증가했다. 연평균 증가율은 6.2%다. 도·소매업도 연평균 7.2%씩 증가해왔다. 실제 중기부가 지난해 전국 소상공인(상시근로자 5인 미만) 9,546곳의 창업 실태를 파악한 결과 창업 동기에 대해 67.6%가 ‘생계형’이라고 답했다. 창업 준비기간은 10.2개월로 1년이 채 안 됐다. 빚을 진 소상공인은 44.4%이며 평균 부채는 1억2,250만원이다.

김 의원은 “취업난과 조기 퇴직, 노후 대비 부족 등으로 별다른 준비 없이 전통 서비스업 창업에 나서는 자영업자가 늘고 있다”며 “유사 업종 안에서 지나친 경쟁이 초래되는 ‘다산다사(多産多死)’인 상황이라 생계형 창업보다는 기술기반 창업을 확대할 수 있는 정책적 기반이 절실하다”고 말했다.