칫솔·치실 등 구강관리용품으로 인한 사고가 속출하고 있지만 관련 기준과 규제는 부실한 것으로 드러났다.

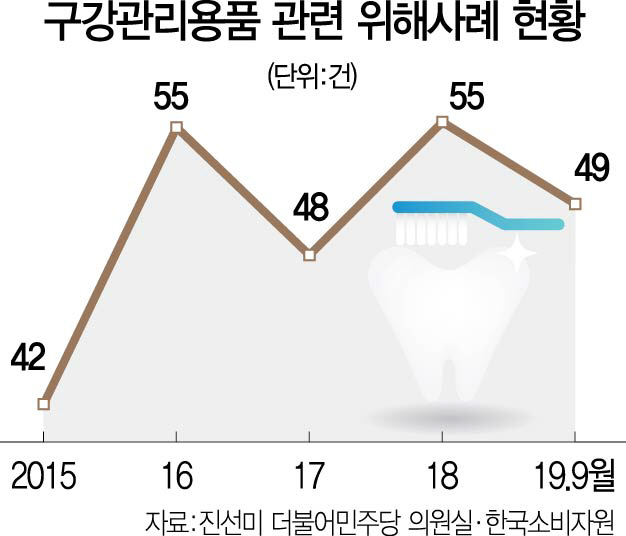

진선미 더불어민주당 의원실이 21일 한국소비자원으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 2014년부터 지난달까지 소비자원에 접수된 구강관리용품 관련 신고 307건 중 제품 자체의 결함에 관한 신고는 62.5%에 달했다. 위해증상별로는 ‘체내 위험 이물질’과 찢어짐을 뜻하는 ‘열상’이 50% 이상을 차지했다. 피해연령별로는 만 14세 이상이 절반 이상의 비율을 보여 구강관리용품 관련 사고가 단지 어린이들만의 문제가 아니라는 것을 보여줬다.

구강관리용품으로 인한 사고가 끊이지 않는 것은 일부 용품에 대한 기준과 규제가 느슨하기 때문이다. 현행법상 치약과 구강양치액은 의약외품에 속해 약사법에 의한 관리를 받는 반면 칫솔·치간칫솔·치실·혀클리너는 공산품으로 분류돼 약사법의 적용을 받지 않는다. 어린이용 제품으로 출시된 공산품만이 어린이제품안전특별법에 의해 별도의 안전성 관리를 받는다. 칫솔과 치실을 모두 1등급 의료기기로 취급하는 미국·유럽연합(EU)·캐나다에 비해 구강관리용품에 대한 관리가 허술할 수밖에 없는 구조다.

소비자가 칫솔과 치실 등에 대한 충분한 정보를 얻기 힘든 것도 문제다. 의약외품은 의무등록자료가 존재해 제조 및 수입업체·제품명 등 구체적인 자료 확인이 가능하다. 이와 달리 공산품으로 분류되는 제품에 대한 의무등록자료는 없어 제조·수입업체의 제품 현황 파악도 어려운 실정이다. 소비자가 칫솔이나 치실 등 공산품을 살 때 품질이 아닌 마케팅에 의존해 구매를 결정했다가 제품 불량으로 낭패를 보는 경우가 많은 이유다.

하지만 관련 부처들은 서로 책임을 미루면서 상황을 지켜만 보고 있다. 보건복지부와 식품의약품안전처는 부처 내 관련 인력의 부재 등을 이유로 칫솔·치실 등을 산업통상자원부가 공산품으로 관리해야 한다는 입장을 고수하고 있다. 이와 달리 산업부는 해당 제품들이 인체에 닿는 것들인 만큼 식약처에서 관리해야 한다며 발을 빼는 모습이다.

진 의원은 “정부가 최우선으로 고려해야 할 것은 국민의 안전”이라며 “국민들의 구강보건에 대한 관심이 커지고 의료계도 치실과 치간칫솔 등의 사용을 권고하고 있는 만큼 관련 기준이 빨리 마련돼야 한다”고 말했다.