이탈리아 우피치미술관에 걸려 있는 미켈란젤로 카라바지오의 1596년작 ‘메두사’는 꿈틀거리는 머리카락 뱀이 그림을 뚫고 나올 듯, 잘려 피를 뿜는 메두사의 목이 관객을 덮칠 듯 생생하다. 그리스·로마신화를 비롯해 오비디우스의 ‘변신이야기’에 따르면 아테나 신전의 사제였던 메두사는 여신만큼 아름다웠다. 포세이돈이 그에게 반해 고백했으나 받아들여지지 않자 신전에서 성폭행을 저지른다. 자신의 신전에서 벌어진 사건에 분노한 아테나 여신은 메두사와 눈만 마주쳐도 모두 돌로 변하게 되는 저주를 내리고 그를 뱀의 머리칼을 가진 괴물로 만든다.

“신화의 결말이 전혀 예상 밖이다. 그녀가 포세이돈의 연인이냐, 혹은 포세이돈에 의한 성폭력 피해자냐에 상관없이 그녀는 끔찍한 저주를 받았다. 가해자인 포세이돈에게는 어떠한 벌도 내려지지 않았다. 피해자인 메두사에게만 지속적이며 폭력적인 저주가 계속된다.”

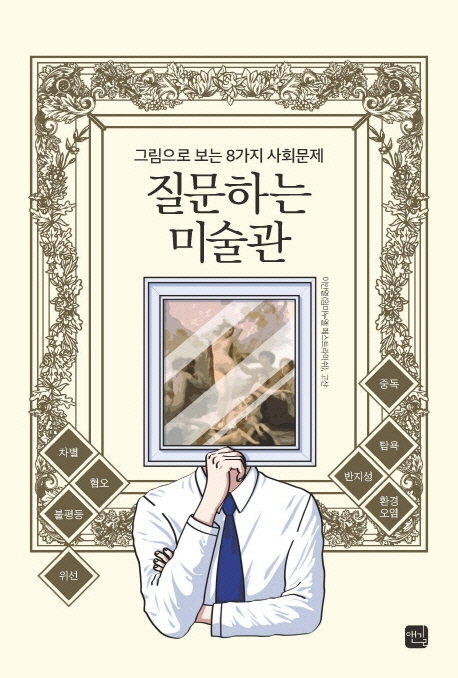

신간 ‘질문하는 미술관’에는 ‘그림으로 보는 8가지 사회문제’라는 부제가 따른다. 그림을 보는 이유 중 하나로 사고의 확장과 통찰력을 꼽은 이 책은 역사를 관통하며 사랑받는 미술품을 사회와 연결해 보는 시선을 제시한다. 그 첫 주제가 ‘차별’이요, 첫 장이 시대의 꽃뱀이 되어버린 메두사다.

책은 렘브란트의 ‘자화상’부터 존 윌리엄 워터하우스의 ‘판도라’ 등 유명한 그림과 함께 늙음·동성애·여성에 대한 ‘혐오’를 짚어보는가 하면 눈·코·입조차 희미하게 뭉개져 이름 대신 ‘그들’이 된 사람들을 그린 오노레 도미에의 ‘세탁부’를 보면서 ‘불평등’에 대해 통탄한다.

위선·탐욕·반지성·중독을 거쳐 저자들이 꼽은 마지막 사회문제는 환경오염이다. 스페인 국립 프라도미술관이 소장한 프란시스 고야의 ‘거인’은 “화폭의 절반 이상을 채우고 있는 무시무시한 거인”이 작고 나약한 인간들을 위협하는 그림이다. 하지만 저자는 “언제부턴가 그 약한 인간이 이 땅 위에서 ‘거인’으로” 행세하고 있음을 지적한다. 인간의 이기심이 빚은 환경문제 말이다. 클로드 모네가 런던의 안개 낀 풍경에 매료돼 1903년 ‘워털루 다리’를 그리면서 “이 엄청나게 멋진 광경은 고작 5분간 지속할 뿐이라 미칠 노릇”이라 푸념했듯 스모그와 미세먼지는 오늘날 우리도 피할 수 없는 골칫거리다. 제임스 휘슬러가 1878년에 그린 ‘녹턴:배터시강’은 짙은 안개에 휩싸여 회녹색을 띤 암담한 풍경이다. 아름다운 풍경화를 만드는 것은 우리 손끝에 담겨있다고 경고하는 듯하다. 1만3,300원