지난 10월 발표된 제30회 공인중개사 합격자 수는 2만7,078명이다. 시험 난이도 조절 실패로 한 해 두 차례 뽑은 2005년 이후 가장 많은 합격자가 배출됐다. 한 해 대략 30만명이 자격증 취득에 도전한다. 수능 시험 다음으로 많은 인원이 응시하지만 정작 합격하고도 자격증을 장롱 속에 처박아두기 일쑤다. 1985년 제1회 시험이 시작된 후 올해까지 배출된 합격자는 45만명에 이르지만 실제 영업하는 공인중개사는 10만명 남짓에 불과하다. 집 보여주고 계약서 쓰는 일로 수백만원씩 챙긴다고 눈총을 받기도 하지만 현장의 사정은 녹록하지 않다는 의미다.

여러 요인이 있지만 워낙 많은 합격자가 배출된 탓이 크다. 중개업계가 만성 포화상태에 빠진 지 오래다. 정부가 외환위기발 실업자 구제를 위해 1999년 자격시험을 상대평가에서 절대평가로 전환한 것이 결정적이다. 한 해 3,000명 안팎 합격하다 절대평가로 전환되자 곧바로 합격자 1만명 시대가 열렸다. 최근 5년 동안 해마다 2만명의 예비 공인중개사가 쏟아졌다. 한국공인중개사협회 관계자는 “지속 가능한 영업 여건이 되려면 업소 1곳당 배후 주택 수가 300가구쯤은 돼야 하는데 지금은 150가구 수준에 불과하다”고 말했다.

부동산 정보 플랫폼이 대세로 자리 잡아 매물광고 부담이 수익을 갉아먹고 있다. 포털 광고비용은 1개월 동안 1건당 2,000원선. 하지만 주목도가 높은 상단에 게재하기 위해 같은 매물이라도 하루에 여러 차례 올렸다 내렸다 반복하는 게 일반적이다. 하루 2만~3만원 지출은 기본이라고 한다. “광고하지 않으면 전화 한 통 안 온다”며 ‘포털 종속’을 우려하는 목소리가 나온다. 온탕과 냉탕을 오가는 정책의 리스크와 거시경제환경에 따른 거래절벽도 시름을 키운다.

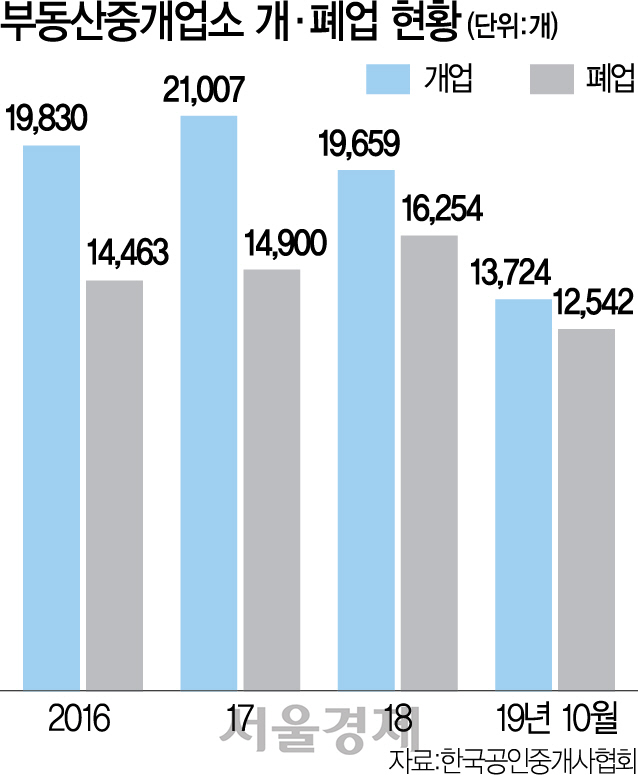

사정이 이러다 보니 개업만큼이나 폐업이 속출한다. 올 들어 10월까지 문 닫은 중개업소는 전국적으로 1만2,542곳, 하루에 41개꼴이다. 올해는 거래 절벽이 극심했던 2013년 이후 6년 만에 처음으로 폐업이 개업보다 많을 것으로 협회 측은 우려하고 있다. /권구찬선임기자 chans@sedaily.com