정교한 망원경의 등장과 행성 궤도에 관한 이론의 발전에 힘입어 오늘날 우리가 알고 있는 목성의 공전주기는 11.86년이다. 17세기 독일의 천문학자 요하네스 케플러는 행성의 움직임을 물리학적으로 설명하는 세 가지 법칙을 발표했는데 그중 세 번째 법칙에 의하면 행성 공전주기의 제곱은 궤도 장반경의 세제곱에 비례한다. 즉 행성이 태양 주위를 얼마에 한 바퀴 도는지 관찰하면 태양으로부터의 거리를 미뤄 알 수 있다. 계산해보면 목성은 태양으로부터 지구보다 5.2배 떨어져 있다. 케플러의 행성운동법칙은 우리 태양계의 행성과 그 위성에도 그대로 적용되며 이후 아이작 뉴턴의 만유인력의 법칙으로 연결됐다.

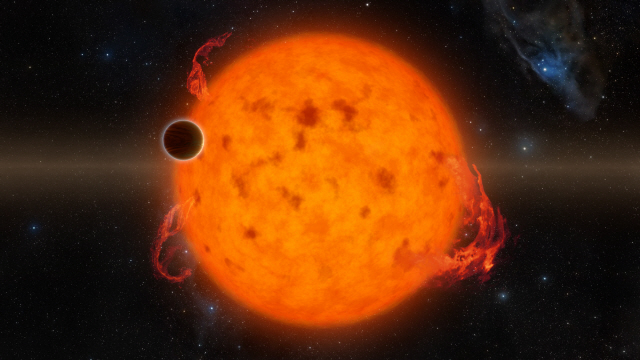

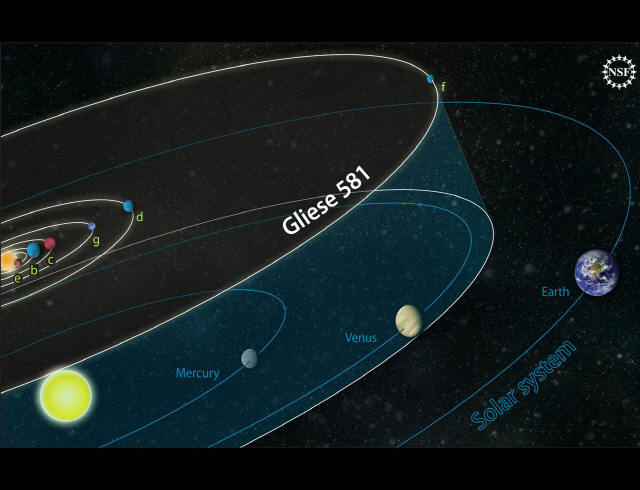

태양이 아닌 다른 별들도 행성을 여럿 거느리고 있는데 목성처럼 덩치가 크고 무거운 행성들이 먼저 눈에 띄기 마련이다. 특히 행성이 별 앞으로 지나갈 때 별빛이 조금 어두워지는 식 현상을 관찰하기에 좋다. 그중에서도 중심별로부터 아주 가까운 거리에 있을 경우 케플러 법칙이 말하는 대로 조금만 기다리면 다음 식 현상이 또 일어나니 재차 확인하기도 용이하다. 다른 별 주변에 사는 외계인이 같은 방식으로 우리 태양계를 관찰해 목성을 발견하고 재확인하려면 적어도 12년은 걸린다. 지구에 사는 인류가 처음으로 외계행성 ‘페가수스자리 51b’를 발견한 것이 지난 1995년. 불과 25년 사이에 외계행성을 4,000여개나 발견했다는 점을 생각해보면 우리가 가진 외계행성 목록에는 크고 무겁고 공전주기는 짧은 행성들이 많을 것이다. 목성처럼 질량이 큰데 공전주기가 짧은 행성들을 ‘뜨거운 목성(hot jupiter)’이라고 부른다. 중심별에 가까이 있으니 태양에서 한참 떨어져 있는 우리 목성보다는 훨씬 뜨거워서다.

태양과 행성 사이의 거리를 논한 또 하나의 공식이 있다. 발견자와 공표자의 이름을 따르는 티티우스·보데 법칙으로 태양으로부터의 거리가 행성의 번호 순서에 따라 정해져 있다고 봤다. 지구가 1번이다. 이 법칙이 나온 18세기에는 육안으로 쉽게 관찰되는 행성들, 즉 수성부터 토성까지만이 알려졌었고 행성보다 작은 소행성은 더욱 알지 못했다. 그런데 이 법칙에 따라 행성을 순서대로 나열해보니 화성과 목성 사이에 다른 행성이 하나 있어야 했다. 여기에서 힌트를 얻어 해당 위치를 망원경으로 집중 탐색한 결과 하나의 행성 대신 수많은 소행성으로 이뤄진 소행성대가 발견된 것이다.

티티우스·보데 법칙이 케플러 법칙처럼 온 우주에 모두 통용된다면 외계행성을 찾는 일이 아주 쉬울 것이다. 태양과 비슷한 별은 모두 우리 태양계와 같은 배열의 행성계를 가질 테니 말이다. 그러면 지구와 비슷한 행성만 골라 발견할 수도 있다. 지구처럼 딱 적당한 온도의 행성이라면 얼어붙지 않고 파도치는 바다가 있을 테고 그렇다면 필경 그곳을 헤엄치는 외계 생명체가 있을 게 아닌가.

그러나 법칙은 물리학적으로 아무런 근거가 없다. 태양계의 생성과 진화 역사에서 행성들이 ‘우연히’ 그런 간격으로 배치됐다고 말할 수밖에. 지금까지 발견된 외계 행성계들은 이 법칙으로 설명되지 않을뿐더러 각각의 행성계마다 공식을 변형해 끼워 맞춰봐도 온전치가 않다. 그리고 어느 행성이 1번에 해당하는지도 알 수 없다. 태양계에서는 지구에 1번을 부여하는 바람에 지구보다 안쪽에 있는 금성은 0번, 태양에서 가장 가까운 수성은 음의 무한수(-∞)라는 묘한 번호를 갖고 있다. 수성 안쪽에 행성이 하나 더 있었더라면 아주 곤란할 뻔했다.

그저 숫자놀음에 지나지 않는다는 지적에도 불구하고 티티우스·보데 법칙을 외계 행성계에 적용해 보려는 시도는 끊이지 않고 있다. 정말 그런 법칙을 찾아낸다면 숨겨진 우주의 비밀 한 조각을 밝혀내는 셈이다. 자기 의견을 아무 데나 끼워 맞추기 좋아하는 사람들은 올해에는 그 적성을 외계행성의 거리 순서를 맞추는 데 발휘해보시기를 추천한다. 온 우주를 통찰할 비밀 한 조각을 찾아내는 것도 좋고 그동안 잃어버렸던 주변 사람들의 마음을 한 조각 얻는 것은 더 좋을 것이다.