국내 주요 대기업들은 신입사원을 뽑을 때 대학·대학원 등 최종 학교를 언제 졸업했는지를 가장 중시한다고 한 연구 결과 조사됐다. 어떤 경력이 있든 졸업 후 1년만 넘어도 기업의 선호도가 줄어들고 3년이 넘으면 다른 스펙이 좋아도 만회할 수 없는 수준으로 처지는 것으로 나타났다. 이 때문에 매년 1만3,000여 대학생들이 졸업유예를 선택하는 등 사회적 문제가 되고 있는 만큼 채용 관행이 개선돼야 한다는 지적이 제기된다.

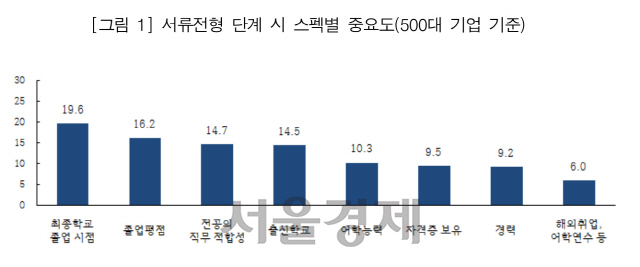

26일 한국직업능력개발원의 학술지 ‘직업능력개발연구’에 실린 ‘한국의 대기업은 어떤 청년을 선호하는가?’ 논문을 보면 매출액 상위 500대 기업들의 서류전형 단계에서 스펙별 중요도를 퍼센트로 환산한 결과 최종학교 졸업 시점이 19.6%로 가장 높은 것으로 분석됐다. 전체의 5분의1에 육박하는 수준이다. 그 외에는 졸업학점(16.2%), 전공의 직무적합성(14.7%), 출신학교(14.5%) 등이 높은 비중을 점했다. 조사는 매출액 500대 기업 중 100개 기업을 임의로 선정한 후 인사담당자를 대상으로 설문 및 심층면담을 통해 진행됐다.

논문을 작성한 채창균 한국직업능력개발원 선임연구위원은 “졸업 후 경과기간이 오래됐단 사실 자체를 취업 역량이 떨어진다는 신호로 보는 경우가 많았다”며 “기업 인사담당자들은 졸업한 지 오래된 지원자는 입사 동기는 물론 선배보다도 나이가 많을 수 있어 적응하기 어려울 수 있다고 우려했다”고 밝혔다. 졸업한 뒤 특별한 상황을 자기소개서에서 설명한다 해도 채용 담당자들을 설득하기 쉽지 않다는 설명이다. 또한 지원 전 경력에 대해 보상하기 어려운 특성상 합격한다 해도 이직할 가능성이 크다는 인사담당자들의 설명도 있었다.

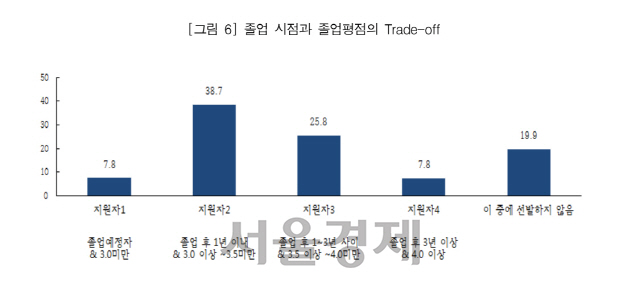

논문은 조사 결과 최종 학교 졸업 후 1년이 지나면 기업의 선호가 떨어지기 시작해 3년 이후부터는 급감했다고 분석했다. 채 선임연구위원은 “졸업 후 3년이 넘은 지원자가 졸업학점이 4.0 이상, 상위 10개 대학 출신이라도 서류전형에서 살아남을 확률은 각각 7.8%, 9.1%에 불과했다”고 분석했다. 다만 졸업 1년 이내인 지원자는 채용시장에서 졸업예정자와 동등하게 취급 받는 것으로 나타났다.

출신학교의 경우 서울 소재 상위 10개 대학과 다른 대학 간 선호도 차이가 컸다. 상위 10곳을 제외한 서울 소재 대학과 지방 국립대는 선호도가 거의 동일했다. 졸업학점은 3.0을 넘으면 선호도에 큰 차이가 없었다. 일부 기업에서는 서류전형에서 졸업학점 3.0을 기준으로 부적격자를 걸러내기도 한 것으로 전해진다. 논문은 졸업시점, 졸업평점, 전공의 직무적합성, 출신대학 중 어느 하나라도 좋지 않으면 500대 대기업에 취업할 가능성이 극히 낮다고 평가했다.

반면 어학능력, 자격증, 인턴십·해외취업·어학연수 등 경력의 중요성은 제한적이었다. 어학능력은 일정 수준 이상이면 충분하고, 자격증은 회계사·보험계리사·노무사·변리사 등 특정 직무의 수행에 유용하면서 취득비용이 큰 것만 취업에 도움이 된다고 이 논문은 분석했다. 인턴십 등 주요 경력의 경우, 희소성이 떨어져서 문제라는 게 기업들의 인식이었다.

채 선임연구위원은 “기업의 졸업 시점 중시 경향이 졸업유예의 폐단을 낳고 있는 상황으로 보인다”며 “졸업시점을 기준으로 한 기업의 차별 채용 관행을 막기 위한 정책적 노력이 필요하다”고 지적했다. 교육부 통계를 보면 2019년 2월 기준 졸업유예 제도를 시행 중인 대학에서 졸업유예를 택한 학생은 1만3,185명으로 전년대비 1,000명 넘게 늘었다. 졸업유예가 없는 학교에서는 일부러 학점을 비우거나 졸업에 필요한 어학성적 등을 제출하지 않는 식으로 수료생 신분을 유지하기도 한다.

한편 기업들은 면접 단계에서는 도덕성·인성, 팀워크, 인내력, 문제해결능력 등을 기초적 직업능력을 더 많이 보는 것으로 조사 결과 나타났다. 그 중에서는 도덕성·인성의 비중이 23.5%로 가장 높았다.

/세종=박준호기자 violator@sedaily.com