금융감독원의 금융사 제재와 관련해 98%가 사전통지 원안이 그대로 가결되는 가운데 그 원안을 금감원 내 하나의 부서 차원에서 결정해 논란이 일고 있다. 금융사 최고경영자(CEO)의 거취 등 지배구조를 뒤흔드는 중요한 일이지만 금감원 내 ‘국’ 차원에서 사실상 징계를 결정하는 것이 타당한지 적정성에 문제가 있다는 것이다. 또 징계 수위를 정하는 부서가 직접 검사를 했던 곳이어서 재판으로 치면 판사가 아닌 검사가 최종 결정까지 내리는 게 공평한지에도 의문이 제기된다.

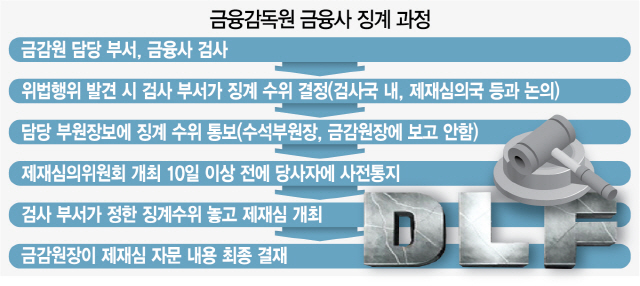

5일 금감원에 따르면 이번 파생결합펀드(DLF)와 관련한 손태승 우리금융 회장과 함영주 하나금융 부회장에 대한 ‘문책경고’ 등 제재 원안은 검사를 담당한 일반은행검사국이 했다. 두 사람에 대한 중징계, 양 은행에 대한 일부 영업정지 등 제재 수위를 은행검사국이 한 후 은행담당 부원장보에게 통보만 하고 제재심의위원회 위원장인 수석부원장, 최종 결재권자인 금감원장에게는 보고하지 않았다. 단순히 검사국 내부 심의와 제재심의국과의 협의를 거쳐 해당 금융사에 제재심 개최 10일 이상 전에 사전통지했을 뿐이다. ‘금융회사 검사 및 제재에 관한 규정 시행세칙’ 59조에 따른 것이다.

이와 관련해 금융권의 한 관계자는 “수만명의 직원과 수백조원을 움직이는 거대 금융사 CEO의 운명을 정하는 일을 금감원 내 하나의 부서가 정하는 것이 합당한지 의문”이라며 “그것도 검사를 담당해 징계 수위에 적극적이기 마련인 검사 담당 부서가 정하는 것은 문제가 있다”고 꼬집었다.

물론 이 같은 검사국의 징계 원안이 제재심에서 뒤집히거나 징계 수위가 낮춰지는 등 크게 수정되면 문제가 없다. 하지만 서울경제가 지난해 공개된 11월28일까지의 제재심 대회의 의사록을 전수 분석한 결과 총 95개의 안건 중 87.4%(83건)가 원안 가결됐고 수정가결·심의유보된 12건도 상당수가 오히려 징계 수위가 올라갔다. 업계에 따르면 제재심에서 원안 가결된 비율은 2016년 96%를 기록하고 지난해는 98%로 오히려 올랐다. 검사를 담당한 부서의 징계 수위가 사실상 그대로 최종 징계로 확정되는 것이다. 시장에서 금감원 제재심과 징계 결정을 “검사가 판사 역할까지 하는 격”이라고 평가하는 이유다. 공정거래위원회의 경우 사건국에서 심사보고서를 작성해 사무처장 결재를 얻은 후 제재대상자에게 사전통보하고 전원회의에서 심사한다. 공정위 업무를 총괄하는 사무처장이 일단 제재의 수위를 검증하고 결재까지 하는 절차가 있어 금감원과 차별화된다.

물론 제재심 이후에 금감원에 대한 이의신청, 법원에 행정심판·소송을 제기하는 등의 절차가 있지만 금융사 입장에서는 인허가권과 검사권을 쥔 당국과 전면전을 펼쳐야 해 눈치를 볼 수밖에 없다. 일단 직을 내려놓아 금융사의 부담을 덜고 개인 신분으로 소송을 제기해 뒤늦게 승소해 명예라도 찾는 식이다.

이에 대해 금감원의 한 관계자는 “검사를 담당한 부서 차원이 아닌 더 윗선에서 사전통지 때의 징계 수위를 정한다면 사실관계가 정확하게 전달되지 않을 수 있고 외압이 들어올 수도 있어서 독립적인 징계 양정이 불가능하다”고 설명했다. 수석부원장이나 금감원장이 사전통지 때의 징계 원안에 관여한다면 최종 결정권자의 의중이 드러나며 제재심 자체가 유명무실화된다는 이야기다. 이 관계자는 “DLF건은 법에 나온 징계 양정 기준과 금융사가 행한 사실관계에 비춰 원칙대로 결정했고 이후 균형감을 갖춘 민간위원 5명을 포함한 8명이 참석한 제재심에서 이견 없이 결론이 나서 금감원장이 최종 결정을 내린 것”이라고 강조했다.

고동원 성균관대 법학전문대학원 교수는 “결국에는 제재심의 공정성을 높여야 한다”며 “현재 금감원 수석부원장이 제재심 위원장이어서 금감원의 의중이 반영될 수밖에 없는데, 위원장을 민간위원이 맡고 인적 구성을 전원 민간에 맡기는 것이 도움이 될 수 있다”고 제언했다.