봉준호 감독의 영화 ‘기생충’이 해외 시장에서 각광을 받으면서 번역가의 역할이 크게 부각되고 있다. 영화 속 한국적 요소를 해외 관람객의 입맛에 맞게 재해석해 낸 번역가 달시 파켓이 아카데미상 4관왕 수상의 숨은 주역이라는 평가가 나올 정도다. 외국인들은 알 수 없는 ‘짜파구리(짜파게티+너구리 섞어 끓인 라면}’을 라면과 우동을 합친 ‘람동(ramdong)’으로 옮기고, 서울대를 ‘옥스퍼드대’로 바꾸는 등 한국인이 아니면 이해하기 어려운 뉘앙스를 최대한 살려 해외 관객들의 이해를 높인 것은 전적으로 번역의 공이다. 그런 점에서 ‘기생충’은 번역가의 손을 통해 재탄생된 자막이 또 하나의 창작물로서 그 가치를 인정받는 대표적인 사례라고 할 수 있다. 과거 ‘어벤져스’나 ‘겨울왕국2’이 한국어 자막으로 번역되면서 관객들에게 정확한 의미를 전달하지 못하거나 원작의 작품성을 해쳤다는 오역 논란을 일으킨 것과는 대조적이다.

영화뿐 아니라 모든 번역물에 있어 논란은 숙명이다. 특히 단어 하나하나의 의미가 중요한 문학작품의 세계에서는 ‘직역이냐, 의역이냐’를 둘러싼 논란이 끊이지 않는다.

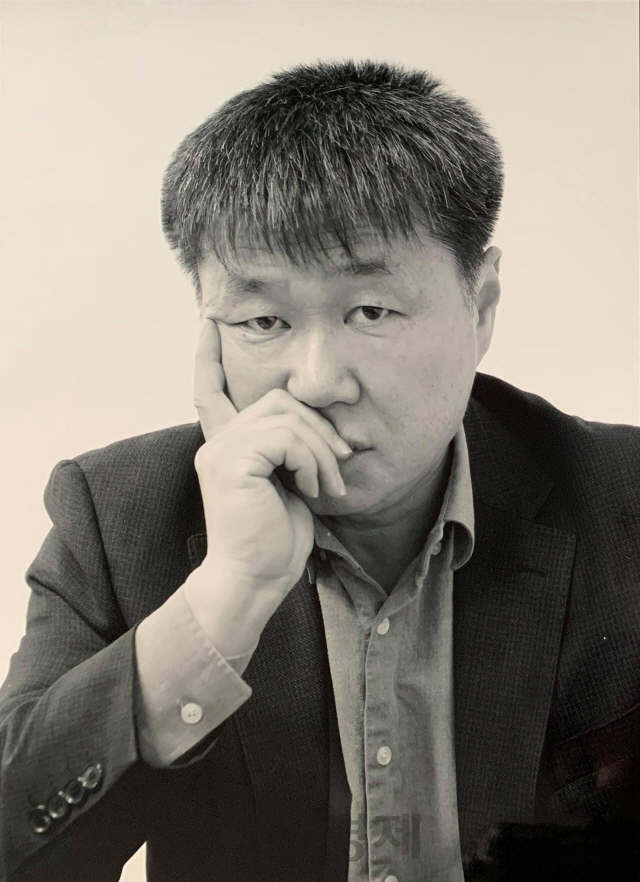

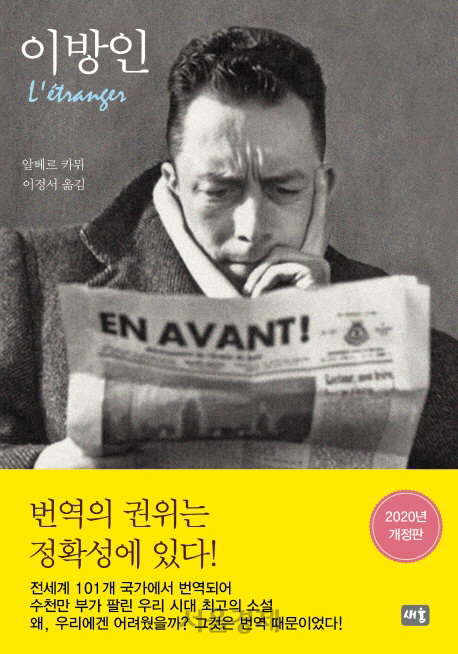

그런 점에서 지난 2014년 오역 논란에 휘말린 작가 겸 번역가 이정서가 최근 내놓은 프랑스 작가 알베르 카뮈의 소설 ‘이방인’ 개정판이 주목을 끌고 있다. ‘기본 번역에 문제가 있다’며 첫 번역서를 내놓았던 그는 6년 만에 개정판을 내놓으면서도 그는 “진짜 번역은 의역이 아니라 직역이어야 한다”며 직역의 중요성을 재차 강조하고 있다.

번역에 있어서 철저한 원칙론자인 그가 내리는 번역의 정의는 이렇다. “번역은 해석이 아니다. 해석이 문장을 이해하고 그에 따라 설명하는 것이라면 번역은 원래 문장을 있는 그대로 도착어로 옮겨주는 작업이다. 잘된 번역은 그것을 얼마나 정확히 옮겨 주었는가에 달려 있는 것이지, 얼마나 읽기 좋게 옮겨 주었느냐의 문제가 아니다.” 최대한 직역을 하려는 노력을 기울이는 과정을 통해서만이 번역이 창작물로서 그 가치를 인정받을 수 있다는 의미다.

그가 말하는 직역과 의역의 차이는 작품 곳곳에서 드러난다. 작품 속 한 여성이 남성을 경찰에 신고하는 대목에서 등장하는 ‘Maquereau’라는 단어를 이전 작품들에서는 ‘포주’ ‘뚜쟁이’로 표현한 반면 그는 ‘고등어’라는 표면적 의미로 바꿔놓은 것이 대표적이다. 그는 “문학작품은 단어 선택 하나하나가 매우 중요하다. 정확하게 직역을 해야 독자들에게도 정확한 의미가 전달되지만, 그게 쉬운 일이 아니다 보니 역자는 자의적으로 해석하려는 시도를 하게 된다. 하지만 번역은 원작을 최대한 살리려고 노력하는 과정의 결실”이라고 강조했다.

번역의 한계는 분명 존재한다. 가령 불어가 원작인 ‘이방인’은 한국어나 불어, 독어처럼 존대와 반말을 구분하지 않는 영어를 모국어로 쓰는 사람들에게 생래적으로 이해할 수 없는 부분이 있다. 그럼에도 이 작가는 ‘소설이라는 예술 장르는 기본적으로 인간의 이야기를 다루기 때문에 그 사람의 행위와 어투 등을 통해 세계를 보여준다. 역자 임의로 바꿔 놓는다면 과연 그것을 원래의 예술작품이라고 할 수 있겠는가’라는 질문을 던진다.

노벨상 수상작인 소설 ‘이방인’은 그동안 전 세계 100여 개 국가에서 번역돼 수백만부가 팔린 작품이다. 어느 날 아랍인을 별다른 이유 없이 권총으로 사살한 주인공을 통해 부조리한 현대인들의 전형을 그렸다.