최근 수년간 잠재성장률을 밑도는 저성장이 이어지는 이유로 하락한 총요소 생산성의 생산기여도가 꼽혔다. 경직된 노동시장과 각종 규제가 기업의 발목을 붙잡은 탓에 총요소 생산성이 낮아지고 결과적으로 한국 경제의 활력이 급격하게 떨어졌다는 지적이다.

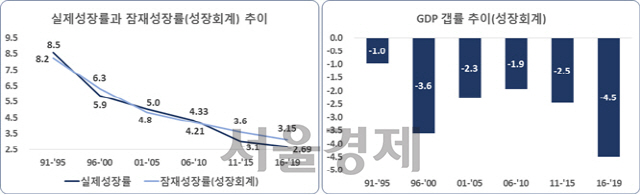

26일 한국경제연구원에 따르면 성장회계 모형을 이용해 잠재성장률을 추정한 결과 외환위기를 겪었던 1996~2000년 이후 처음으로 한국경제는 2011년부터 2019년까지 연속해서 실제성장률이 잠재성장률을 밑돌았다. 특히 2010년대 후반기인 2016년부터 2019년에 기록한 GDP갭률은 -4.5%로 IMF 외환위기를 겪었던 1996년부터 2000년 사이의 -3.6%보다도 컸다. GDP갭률은 실제 GDP와 잠재 GDP간 차이를 잠재 GDP로 나눈 비율로, GDP갭이 마이너스를 기록한다는 것은 우리 경제가 잠재 GDP에도 미치지 못할 만큼 활력을 잃고 있다는 의미다.

한국 경제가 활력을 잃어가고 있다는 점은 다른 국가와 비교했을 때 더욱 두드러진다. 2011년 대비해 2019년에는 OECD 34개국 가운데 한국 순위가 경제성장률 7위에서 15위로, 잠재성장률 3위에서 10위로 하락했다. GDP갭률은 1위에서 30위로 급락했다. 반면 OECD 회원국인 아일랜드는 법인세율 인하, 노사안정 위한 사회연대협약 체결 등을 통해 외국인 투자를 비약적으로 높였다. 순위도 같은 기간 경제성장률 30위에서 1위, 잠재성장률 19위에서 1위, GDP갭률 31위에서 2위로 뛰어올랐다.

이 같은 점을 고려해 한경연은 한국의 성장위축은 총요소 생산성의 성장기여 하락에 따른 것이라고 판단했다. 이 지적에 따르면 총소요 생산성의 성장기여율은 2000년대 41.8%에서 2010년대 24.8%로 떨어졌다. 총요소 생산성의 성장기여율은 1980년대부터 2000년대까지 줄곧 40%대였다. 총요소 생산성은 노동이나 자본, 원자재처럼 눈에 보이는 생산요소 외에 기술개발이나 노사관계, 경영혁신 같은 비가시적 부문이 얼마나 많은 상품을 생산해 내는지를 나타내는 생산효율성 지표다.

특히 경제발전 단계가 선진국 수준으로 올라선 현 상황에서 총요소 생산성의 중요성은 더욱 두드러진다. 성장률을 결정하는 여러 요인 가운데 노동, 자본 등을 지속적으로 추가 투입한다고 해서 성장이 유지되지 않는다는 이유에서다. 따라서 기업관련 규제개혁을 통해 총요소생산성을 높이는 효과를 꾀해야 한다는 것이 한경연의 지적이다. 규제개혁은 노동시장 유연화와 투자비용 감소라는 부수적 효과까지 이끌어낼 수 있다는 점에서 더욱 필요하다는 것이 한경연의 설명이다.

추광호 한경연 경제정책실장은 “최근 경제체질 약화로 잠재성장률을 밑도는 저성장 추세 속에 지난 1·4분기 성장률이 전기대비 -1.4%를 기록하는 등 코로나19로 올해 마이너스 성장가능성이 우려된다”며 “기술혁신과 규제개혁 및 법제도 선진화를 통해 성장률을 높여야 한다”고 말했다.