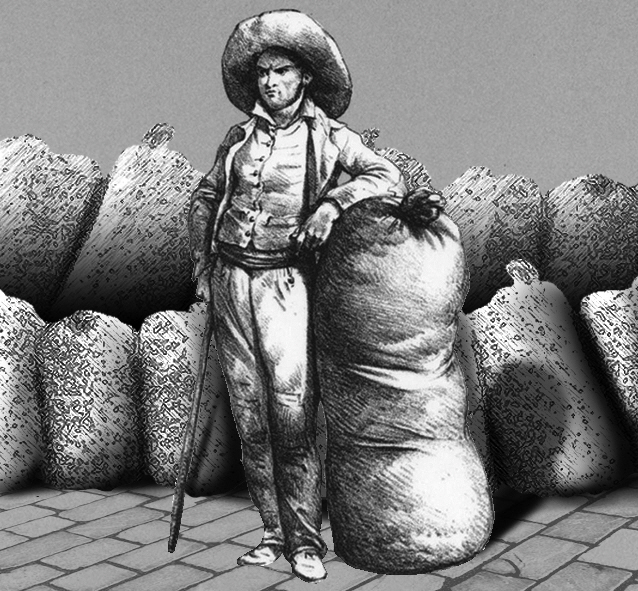

1775년 4월27일 프랑스 파리. 시내 곳곳에서 동시다발적 소요가 일어났다. 빵집과 식료품점 털기를 시작으로 군중들은 도끼로 식량 창고를 부쉈다. 사태의 직접적인 요인은 냉해와 작황 부진. 빵값이 하루 새 50%나 오르자 시민들이 거리로 나섰다. 기록적 한파로 2년 연속 곡물 수확이 반감하며 식량 수급이 급격히 나빠졌다. 일주일 동안 시민 100여명이 체포되고 2명이 처형되면서 파리의 소요는 가라앉았지만 시위는 전국 각지로 번졌다. 빵과 밀가루를 요구했던 당시 시위가 얼마나 심했던지 ‘밀가루 전쟁(The Flour War)’이라는 이름을 얻었다.

프랑스 당국은 군대까지 급히 투입해 시위는 5월 중순께 전국에서 가라앉았다. 식량이 부족하다는 사실을 잘 알고 있으면서도 강경 진압한 이유는 국왕의 대관식. 59년 동안 재임했던 할아버지 루이 15세를 1년 전 승계한 21세의 젊은 국왕 루이 16세의 대관식을 앞두고 진압을 서둘렀다. 민중은 총칼 앞에 무릎 꿇었으나 문제는 끝이 아니라 시작이었다는 점. 식량 부족은 한계에 봉착한 구체제(ancien regime)의 단면에 불과했다. 프랑스는 사회적 불평등에서 재정건전성에 이르기까지 총체적 부실에 빠져 있었다.

무엇보다 태양왕 루이 14세 시절부터 온갖 전쟁에 끼어들어 재정이라는 항아리에 금이 갔다. 돈이 궁해진 루이 14세는 세금 징수업자 수를 늘려 단기적으로 세수를 늘렸지만 부패의 조직화를 부추겨 세수 기반 약화를 초래했을 뿐이다. 금융 시스템도 루이 15세 시절 망가졌다. 어린 국왕을 대신하는 섭정의 눈에 띈 스코틀랜드 출신 존 로가 일으킨 미시시피 버블의 여파로 움트던 신용경제의 싹이 말라죽었다. 루이 16세 역시 아메리카 독립전쟁 지원에 전력을 쏟아부어 프랑스 재정은 더 나빠졌다. 막 태동하던 경제학도 프랑스에는 악영향을 미쳤다.

농업의 우위를 확신하던 중농주의학파 출신 재정총감들은 밀가루 전쟁에 관해서는 판단의 방향도 잃고 시기도 놓쳤다. 자유방임(laissez-faire·레세페르)의 원칙에 따라 농산물 무역거래 자유화 법안을 제정하고 식량 수급을 통제하던 왕실 직속기구를 없애 곡물가격 상승을 불렀다. 프랑스 중농주의의 레세페르는 파리에 장기간 체류했던 애덤 스미스의 ‘보이지 않는 손’을 거쳐 신자유주의라는 이름으로 여전히 살아 숨 쉰다. 재정을 전쟁에 주로 쓰고 민생과 사회적 불평등을 가볍게 여기는 사회의 말로는 프랑스 구체제의 붕괴가 대신 말해준다. 국가는 위급한 상황을 주도적으로 헤쳐나갈 의무가 있다.

/권홍우선임기자 hongw@sedaily.com