한국은행의 기준금리 인하 여파로 국내 증권사들이 고객에게 제공하는 예탁금 이용료를 대거 낮추고 있다. 반면 고객들이 주식투자를 위해 증권사에서 돈을 빌릴 때 내야 하는 신용거래융자 금리는 8~9% 수준으로 수년째 요지부동이다. 정부가 연내 추가로 기준금리를 낮출 것이라는 전망이 나오고 있지만 대다수 증권사는 신용거래융자 금리를 낮출 계획이 없어 투자자들의 부담만 커지고 있다는 지적이다.

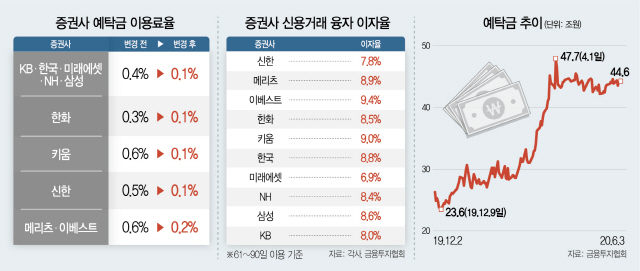

5일 금융투자 업계에 따르면 이달 들어 신한금융투자·메리츠증권·이베스트투자증권 등이 고객 예탁금 이용료를 잇따라 인하했다. 신한금융투자는 오는 8일부터 인하 대열에 동참한다. 신한금융투자는 지난 2016년 3월부터 위탁자 예수금, 저축자 예수금, 선물·옵션 예수금, KRX 금 상품 예수금에 적용되는 이용료율을 50만원 이상 0.5%, 50만원 미만 0.1%로 적용하고 있었는데 각각 0.1%, 0.05%로 낮춘다. 메리츠증권은 이달 1일 기존 50만원 이상 0.6%, 50만원 미만 0.25%이던 예탁금 이용료율을 각각 0.2%, 0.1%로 내렸다. 같은 날 이베스트투자증권 역시 같은 구간에 대해 기존 0.55%, 0.2%던 예탁금 이용료율을 각각 0.2%, 0.1%로 대폭 낮췄다.

예탁금은 투자자가 증권사에 예치한 자금으로 증권사는 이 돈을 한국증권금융에 맡긴 후 운용한 자금으로 얻은 수익을 통상 3개월 간격으로 고객에게 돌려준다. 증권사가 고객 예치금을 활용한 대가로 지불하는 일종의 이자다. 올해 초 증시가 폭락하면서 주식시장에는 개인 투자자 유입이 늘어나 예탁금 규모도 크게 불어났다. 금융투자협회에 따르면 투자자 예탁금은 올해 3월 처음으로 45조원을 돌파한 후 현재까지 44조원 수준을 유지하고 있다. 증권사의 보유 예탁금 규모는 커졌지만 이에 대한 이용료는 낮아지는 추세다.

주요 증권사는 올해 들어 일제히 예탁금 이용료를 낮추고 있다. 한화투자증권·키움증권·한국투자증권·NH투자증권·삼성증권·미래에셋대우·KB증권 등은 3월 말부터 기존 0.4~0.6% 수준이던 예탁금 이용료율을 0.1%로 인하했다. 3월16일 한국은행이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 경기가 둔화하면서 기준금리를 종전 1.25%에서 0.75%로 0.5%포인트 인하하기로 결정한 영향이 크다. 기준금리가 낮아지면서 고객에게 지급할 예탁금 이용료율도 함께 낮춘 셈이다. 하지만 한국증권금융에서 개별 증권사에 지급하는 수익률이 1.182%인 것에 비하면 지나치게 낮은 수준이라는 비판이 나온다.

여기에 ‘동학개미’의 등장으로 개인 자금이 급증한 가운데 신용거래융자 이자율은 수년째 높은 수준을 유지하고 있다. 금융투자협회 공시에 따르면 3월 기준금리 인하 이후 신용거래융자 이자를 조정한 증권사는 신한금융투자·하이투자증권·SK증권뿐이지만 이마저도 7~9%로 높은 상황이다. 올해 ‘빚투 열풍’으로 신용거래 잔액이 늘어나면서 가장 큰 수혜를 볼 것으로 예상되는 키움증권은 지난해 11월 조정한 신용거래융자 금리 9% 수준을 아직도 유지하고 있다. 키움증권이 올해 1·4분기 신용거래융자로 벌어들인 돈은 347억원으로 전체 1·4분기 순이익을 웃도는 규모다. NH투자증권·미래에셋대우·삼성증권 등 주요 증권사도 같은 기간 당기순이익의 20% 안팎을 신용거래융자로 벌어들이고 있지만 수년째 금리를 조정하지 않고 있다. 투자자들 사이에서 “신용거래융자는 증권사가 반대매매를 통해 원리금을 회수할 수 있어 원금손실 우려가 크지 않은데도 폭리를 취하고 있다”는 불만이 나오는 이유다.

하지만 증권사는 신용거래융자 금리를 기준금리 인하와 연동하기는 어렵다는 입장이다. 한 증권사 관계자는 “이자율은 조달금리·신용프리미엄·업무비용 등을 고려해 결정한다”며 “은행은 개인의 신용을 담보로 대출을 해주지만 증권회사는 주식 매수대금을 담보로 빌려주기 때문에 금리를 단순히 기준금리 인하와 연결해서 판단하기는 무리가 있다”고 말했다.