의료진 부족 문제를 해결하기 위해 의학대학 정원 수를 늘리거나 공공보건의료대학을 설립하자는 주장은 오래전부터 제기돼왔다. 특히 우리나라 의대 정원은 연간 3,058명으로 지난 2006년 지정된 숫자에서 멈춰 있는데도 의료계의 극심한 반발로 논의가 진전되지 못하고 있다.

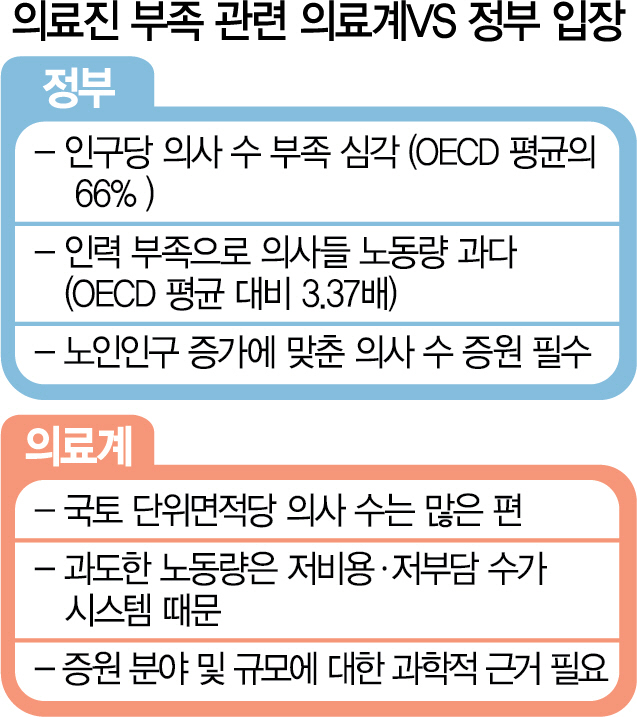

2017년 기준 인구 1,000명당 우리나라 의사 수는 2.3명으로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 적다는 사실은 이미 널리 알려졌다. OECD 평균은 3.4명이다. 특히 보건의료노조와 대한감염학회가 조사한 바에 따르면 전국에서 활동하는 감염내과 전문의는 275명에 불과할 정도로 턱없이 부족하다. 이마저도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 초반 집단발병의 진원지였던 대구·경북의 경우는 12명밖에 되지 않는다. 이 지역 누적 확진자가 현재 8,000명을 넘어서 감염내과 전문의 1명이 환자 700여명을 맡아야 하는 상황인 셈이다.

의료계는 이에 대해 우리나라의 경우 국토 면적이 좁아 오히려 단위면적당 의사 수는 많다고 항변한다. 국토가 넓은 다른 나라들보다 의료 접근성은 오히려 높다는 이야기다. 더불어민주당과 정부가 오는 2022년부터 의대 정원을 늘리는 방안을 추진하자 대한의사협회는 벌써부터 총파업을 예고하는 등 최고수위 투쟁을 준비하고 있다.

공공의대에 관한 논의는 2018년 서남대가 폐교되면서 해당 의대 정원을 토대로 공공의료 전문가를 배출하자는 이야기가 나오면서 시작됐다. 공공의대는 의대 정원을 확대하지 않아도 설립할 수 있지만 의료취약지에서 10년 이상 근무하는 조건으로 입학이 가능하다는 이유로 의료계는 반대하고 있다. 다만 최근에는 코로나19 사태가 증폭제가 돼 21대 국회 1호 법안으로 ‘국립공공보건의료대학 설립 및 운영에 관한 법률’이 발의된 만큼 통과할 것이라는 기대감이 커지고 있다.

업계의 한 관계자는 “코로나19를 계기로 묵혀 있던 의대 정원, 공공의대 설립 문제가 다시 수면 위로 떠오른 것은 긍정적이지만 올해 유난히 의료계의 반발이 거셀 것으로 예상돼 결과를 예측하기 어렵다”면서 “감염 우려로 병원을 찾는 발길이 끊기면서 개원가의 경영난이 극심해졌고 내년 3월에는 의협 회장 선거도 있어 강경 대응에 나설 가능성이 높다”고 말했다.