서울대병원이 전공의·전임의(임상강사)들의 파업이 이어지면서 교수들의 진료부담이 과중해지자 31일부터 소화기·순환기·신장·혈액종양·호흡기내과 등 9개 내과 분과의 외래진료를 줄이기로 했다. 병원 측은 “내과 교수들의 진료부담이 과중해졌고 파업이 언제까지 이어질지 알 수 없는 상황이어서 응급환자·중환자·입원환자와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자 등에 집중하기 위해 일부 진료를 축소하게 됐다”고 설명했다.

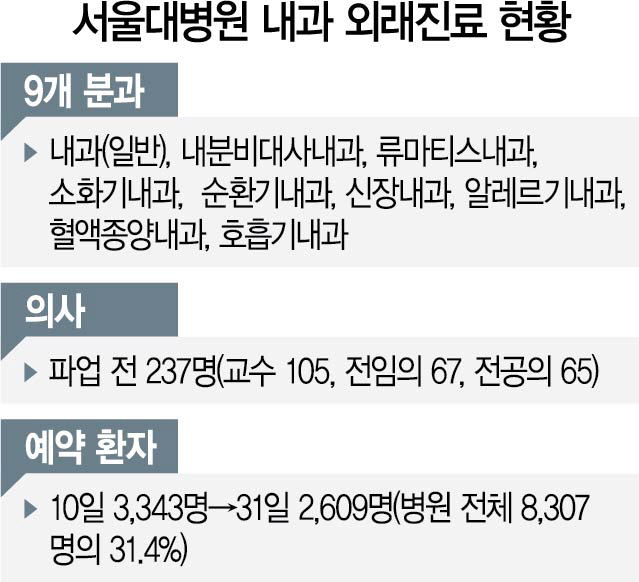

파업 전 내과를 꾸려가던 의사는 교수 105명과 전임의 67명, 전공의 65명. 하지만 지금은 전임의·전공의 대부분이 파업에 참여한 상태여서 교수들은 외래진료 외에도 내과병동 입원환자, 응급환자·중환자와 코로나19 환자 진료 및 야간 당직근무 등으로 피로가 쌓여가고 있다. 만성질환자 의약품 재처방과 같은 일반진료는 파업 전만 해도 전임의·전공의들이 상당 부분 담당했지만 지금은 이마저도 교수 등의 몫이 됐다.

당장은 급하지 않은 기존 예약자의 외래진료일·시술일을 미루는 수준이지만 파업이 장기화할 경우 이 같은 의료공백은 한층 커질 것으로 보인다. 서울대병원은 1주일 정도 사태를 지켜본 뒤 이르면 다음달 7일부터 9개 내과 분과마다 1~2명씩의 의사가 약 재처방, 정해진 스케줄에 따른 항암치료 정도만 하는 수준으로 외래진료를 대폭 축소하는 방안도 검토 중이다. 병원 전체 외래진료의 3분의1을 차지하는 9개 내과 분과의 외래진료 예약자는 지난 10일 3,343명에서 31일 2,609명으로 22% 줄었다.

서울아산·삼성서울·세브란스·서울성모병원 등은 서울대병원에 비해 전임의·전공의에 대한 의존도가 낮아 다소 여유가 있다는 반응이다. 하지만 파업이 장기화하면 외래진료·수술 등을 줄일 수밖에 없다. ‘빅5’ 병원들은 이미 수술을 최대 50%까지 줄였다.

정부와 의료계가 강대강으로 충돌하면서 가장 큰 피해를 보는 것은 환자들이다. 당장 약물을 마신 부산의 40대 남성은 119구급대원이 부산·경남 지역 13개 병원에 응급처치가 가능한지 문의했지만 치료해줄 의사가 없다고 해 울산으로 이송됐다가 결국 숨졌다.

김효수 서울대병원 순환기내과 교수는 “(심장근육에 산소 등을 머금은 혈액을 공급하는 관상동맥이 막힌) 심근경색으로 스텐트를 넣어 넓혀주는 응급시술을 받아야 하는 환자가 생겨도 시술을 돕고 시술 후 환자를 중환자실에서 관리해줄 전임의·전공의가 없어 환자를 받기 어려운 상황”이라며 “응급실의 상황도 우리와 별로 다르지 않다”고 말했다.

서울대병원의 외래진료 축소는 전공의·전임의 파업에 대한 지지이자 의료계와 협의 없이 의대 정원 확대 등 4대 의료정책을 밀어붙이고 있는 정부에 대한 항의·경고 성격도 띤다. 앞서 전국 40개 의과대학·의학전문대학원의 학장·대학원장들은 27일 정부에 의대 정원 확대를 포함한 보건의료정책의 원점 재검토와 실기 의사국가시험 2주 이상 연기를 요청했다. 학장들은 “의대 정원 확대와 공공의대 설립을 포함한 정부의 졸속 의료정책이 의대생들을 실기 의사국가시험 거부, 동맹휴학 등 집단행동으로 내몰았다”며 “정부는 (결자해지 차원에서) 의학교육전문가가 포함된 의정협의체를 구성해 원점에서 재검토하겠다고 밝혀 의대생들을 교육현장으로 되돌려놓으라”고 주장했다.