# 오는 10월 실거주 목적으로 서울 중랑구의 아파트 한 채를 매수한 30대 A씨. 현 세입자가 계약갱신청구권을 사용하면 집을 사는 의미가 없어지기 때문에 계약 전 매도인(현 집주인)을 통해 세입자의 퇴거 의사를 확인했다. 하지만 얼마 전 갑자기 세입자가 “법을 잘 몰랐다”면서 청구권을 사용하겠다고 말을 번복했다. 매도인과 함께 세입자 설득에 매달렸지만 세입자는 연락을 받지 않고 아예 ‘잠수’를 타버렸다. A씨는 입주가 사실상 불가능하다고 보고 집주인에게 계약 파기를 요구했다. 그는 계약 파기의 책임을 물어 계약금의 두 배 배상을 요구했지만, 집주인은 계약 해지는 들어주겠다면서도 “세입자가 말을 바꾼 걸 확인하지 않았나. 배상은 불가능하다”고 버티고 있다.

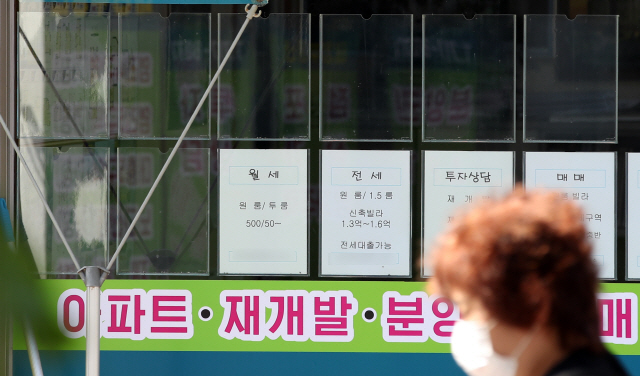

임대차 3법 시행 이후 임대차 시장의 대혼란이 가라앉지 않는 모습이다. 특히 정부도 사실상 손을 놓아버린 ‘계약갱신청구권 사용이 가능한’ 세입자가 낀 거래에서는 매도인·매수인 모두 살얼음판을 걷는 모습이다. 세입자 변심에 따른 계약 파기로 매매 당사자들이 배액 배상에 대한 책임 공방을 벌이는 등 예전에는 없던 분쟁들마저 곳곳에서 터져 나오고 있다. 각종 임대차 관련 다툼이 쏟아지면서 상담 창구에는 분쟁 관련 민원이 2~3배 급증하고 있다.

◇말 바꾼 세입자, 파기되는 계약=23일 부동산 업계와 법조계 등에 따르면 세입자의 말 바꾸기에 따른 부동산 매매계약 파기와 관련한 다툼이 빈번히 발생하고 있다. 현행법상 계약이 일방의 책임에 의해 파기되면 당사자가 그때까지 오고 간 금액의 두 배를 배상해야 한다.

문제는 이처럼 세입자가 약속을 했다가 말을 번복한 경우다. 매도인이나 매수인 모두 ‘피해자’인 셈이어서 누구 탓에 계약이 깨졌다고 주장하기가 모호하다. 매수인의 경우 계약 해지의 책임이 매도인에게 있는 만큼 배액 배상을 받아야 한다고 주장하고, 매도인은 세입자 때문에 그런 것이라며 배상을 할 수 없다고 버티는 등 갈등이 커지고 있는 것이다.

새로운 갈등이다 보니 법조계조차 배액 배상 책임에 대한 해석이 엇갈리고 있다. 익명을 요구한 한 변호사는 “별도 특약이 없는 한 매도인이 정상적으로 인도하지 못하면 (매도인에게) 손해배상 책임이 있다고 봐야 한다”고 했다. 반면 정인국 법무법인 한서 변호사는 “세입자가 청구권을 사용할 수도 있다는 것을 매수인이 알고 있었다면 배상 책임이 오히려 매수인에게 있을 수도 있다”고 지적했다.

◇ 끝 모르는 임대차법 분쟁=최근 벌어지는 임대차 시장의 갈등은 대부분 임대차 3법 시행 이후 처음 나타나는 사례들이다. 세입자의 계약갱신청구권 사용과 관련한 분쟁이 특히 많다. 집을 팔거나 전셋값을 실제 시세와 맞추기 위해 세입자를 내보낼 때 수백~수천만원의 ‘뒷돈’을 주는 행위는 임대차 시장의 관행처럼 자리 잡는 모습이다. 청구권을 사용하지 않고 나가는 대신 이사비나 복비 보전을 명목으로 금전적 대가를 주는 것이다. 이런 사례가 늘면서 기존에 이미 나가기로 합의했던 세입자들 중 일부가 입장을 번복하고 ‘돈을 줘야 나가겠다’고 요구하는 경우도 있다.

반면 세입자를 새로 구하는 집주인들은 ‘2년 뒤 청구권을 사용하지 않겠다’는 각서를 요구하거나 세입자의 신상정보를 미리 확인하는 등 까다롭게 나서고 있다. 여기에 집 손상에 대한 복구 의무를 더욱 까다롭게 요구하거나 별도 조건을 특약으로 거는 등 계약조건에 따른 갈등도 불거지는 모습이다.

법률구조공단에 따르면 지난 7월31일 임대차 3법이 시행된 후 이달 18일까지 공단에 접수된 임대차 관련 상담 문의는 1만4,830건에 달한다. 지난해 같은 기간 8,614건이었던 데 비해 72.2%나 늘어난 수치다. 서울시 전월세보증금지원센터에 따르면 7월 말부터 8월31일까지 임대차 상담이 5,090건으로 전년 동기간(1,539건) 대비 3.3배 늘었다. 전문가들은 이 같은 원인에 대해 설익은 정책 탓이라고 지적한다. 한 전문가는 “예전 같으면 발생하지 않을 분쟁이 계속 새롭게 나타나고 있다”며 “주거 안정이라는 정책적 목표를 얼마나 달성했는지는 모르겠지만 시장의 신뢰는 다시 수습하기 어려운 지경으로 치닫고 있다”고 비판했다.