한국전력의 미세먼지와 온실가스를 줄이는 데 드는 환경 비용이 2조원을 넘어서면서 비용 분담 방식이 논란이 되고 있다. 그간 전력 공기업에 부담을 떠밀어왔으나 빠르게 불어나는 ‘환경 청구서’가 공기업의 재무구조를 흔들 수 있다는 우려가 제기되며 대안 마련이 시급한 상황이다.

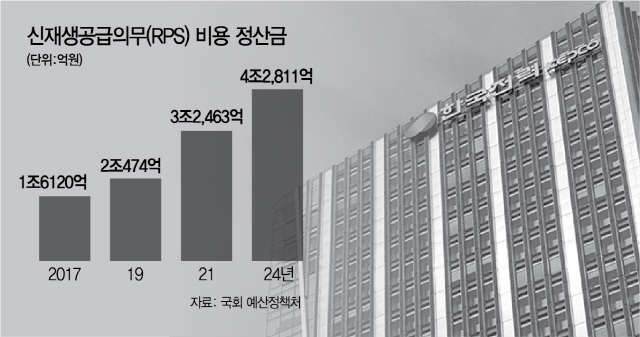

28일 에너지업계에 따르면 한국전력이 지난해 부담한 신재생 공급의무화제도(RPS) 이행 비용은 2조474억원으로 집계됐다. 2년 전 비용(1조6,120억원)보다 30% 가까이 늘어난 것이다. RPS 이행 비용은 대형 발전사들이 의무적으로 구입하는 신재생에너지 공급 인증서 구입비인데 한전은 이를 모두 보전해주고 있다.

정부의 재생에너지 확대 기조에 따라 이행 비용은 갈수록 증가할 것으로 전망된다. 국회 예산정책처에 따르면 RPS 비율이 상향 조정되면서 오는 2024년 이행 비용은 4조2,811억원에 달할 것으로 추정됐다. 여기다 탄소배출권거래제(ETS) 비용과 강화될 에너지효율 규제 역시 한전의 환경 비용 부담을 키우고 있다.

환경 비용이 전기요금에 제대로 반영되지 못하는 현행 구조가 시장의 왜곡을 부르고 지속 가능성도 없다는 비판이 커지면서 환경 비용 분담 방식을 새로 설계해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 실제 환경 부담액의 상당 부분을 한전이 떠안으면서 재무구조에 적지 않은 타격을 입는 사례가 늘고 있다.

한전이 지난해 역대 두번째로 큰 1조2,765억원의 영업적자를 기록한 것도 탈원전보다는 조(兆) 단위로 불어난 환경 비용의 영향이 컸던 것으로 알려졌다. 발전업계의 한 관계자는 “올해는 이례적인 저유가 기조 덕분에 전력구매비 절감분이 환경 비용을 상쇄하고 있다”며 “유가가 다시 반등하면 한전의 재무구조는 급속히 악화될 수 있다”고 우려했다.

전문가들은 한전이 신재생 의무 이행, 탄소배출권 구매, 미세먼지 저감 등에 투입하는 비용을 전기요금과 별개로 책정해야 한다고 조언한다. 환경 비용을 구체적으로 명시해야 에너지를 절감하는 노력이나 에너지 효율성을 높이는 소비자의 노력도 제대로 뒤따를 수 있기 때문이다.

김영산 한양대 경제금융학과 교수는 “전기요금에 별도로 환경요금을 분리 부과하는 방안을 고려해야 한다”며 “탄소배출권 비용은 연료비에 포함하고 RPS와 발전사가 구입하는 발전차액지원제도(FIT) 비용은 소비자가 직접 부담하도록 해야 한다”고 제안했다. 환경 요금이 명확히 분리될 때 환경에 대한 영향과 기여도를 따지며 친환경 에너지를 소비하려는 시민들의 인식도 제고할 수 있다는 주장은 설득력이 있다.

이에 따라 주요 선진국들은 이미 에너지 전환에 따른 비용을 전기요금에 따로 책정해 거둬들이고 있다. 독일과 영국, 미국 펜실베이니아주는 별도 부과금 형태로 회수한다. 미국 뉴욕주는 재생에너지 비용을 뉴욕에너지연구개발청이 운영하는 공공기금 부과금으로 보전하며 해당 기금의 지출 비용을 전기요금의 5%로 회수하고 있다.

한전 경영연구원의 한 관계자는 “독일·영국·미국은 재생에너지 비용 회수 방법을 법령에 명시해 비용 회수의 법적 기반을 마련했다”며 “비용을 적기에 보전하도록 보장하는 해외 제도를 우리도 적극 검토할 필요가 있다”고 말했다.

/세종=김우보기자 ubo@sedaily.com