경제계가 정부에서 추진 중인 집단소송제와 징벌적 손해배상제 전면도입이 기업의 사법 리스크를 키워 기업활동을 극도로 위축시킬 수 있다며 원점 재검토를 요구했다. 특히 집단소송제의 원조 격인 미국에서도 도입하지 않은 반(反)기업적 독소조항이 포함돼 기업활동을 움츠러들게 한다고 주장했다. 대륙법 체계를 따르는 국내법에 집단소송 같은 영미법 법률을 도입하는 데 따르는 법적 혼란도 문제로 지적했다.

대한상공회의소와 한국경영자총협회는 집단소송제와 징벌적 손해배상제 전면도입에 반대하는 내용의 의견서를 지난 6일 법무부에 정식 제출했다고 8일 밝혔다. 법무부가 9월 28일 두 제도의 도입을 담은 집단소송법 제정안과 상법 개정안을 입법 예고한 데 따른 것이다. 이는 현재 증권 분야로 국한된 집단소송제를 전 분야로 확대하고 손해액의 최대 5배를 배상하도록 하는 내용을 핵심으로 한다.

경제계는 두 제도 도입이 기업에 대한 3중(민사·형사 ·행정) 처벌이며 명백한 과잉처벌이라고 주장했다. 경총은 “징벌적 손해배상 청구가 집단소송으로 제기될 경우 회복 불가능한 경영 피해를 입을 수 있다”며 “특히 소송 대응력이 취약한 중소·벤처·영세기업을 파산에 이르게 할 수 있다”고 강조했다. 앞서 지난달 전국경제인연합회도 같은 취지의 주장을 담은 의견서를 정부에 제출한 바 있다.

경제계는 제도 도입 시 법 체계 혼용에 따른 혼란을 가장 큰 문제로 들었다. 한국을 비롯한 대륙법계 국가 중 상법 같은 일반법에 징벌적 배상제를 도입한 사례는 없다. 민형사 책임을 철저하게 구분하기 때문이다. 손해배상은 실제 손해액에 국한하고 형사처벌과 과징금 등 행정처벌은 별도로 간다. 이런 대륙법 체계에 영미법계 제도인 징벌적 손해배상제를 상법에 전면 도입하면 기업 입장에서는 기존 형사와 행정처벌에 최대 5배 배상이라는 강력한 처벌까지 부담하게 된다. 상의는 “대륙법을 따르는 프랑스는 지난 2005년 민법에 징벌적 배상제 입법을 추진했지만 법 체계와 맞지 않는다는 이유로 법제화를 포기했다”고 소개했다.

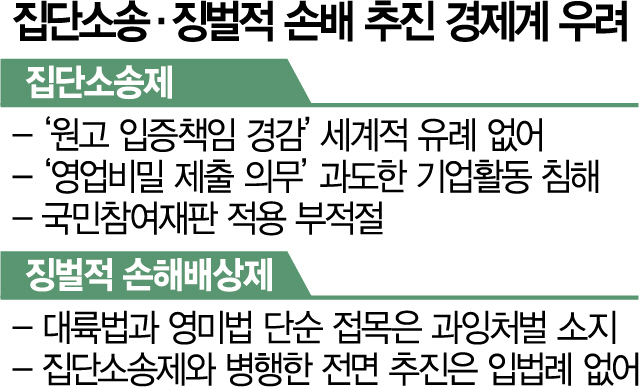

세부 조항으로 들어가면 기업에 대한 독소조항들이 적지 않다. 재계는 △피해입증 책임 완화 △영업비밀 제출의무 부과 △소급적용 △국민참여재판 적용(이상 집단소송제) 등을 꼽는다. 정부의 집단소송법 제정안에는 원고 측이 개략적으로 피해를 주장할 경우 기업이 이를 구체적으로 해명하도록 했다. 이는 현행 증권 분야 집단소송이 가능하도록 한 민사소송법에 ‘구체적 피해입증 책임’이 명시된 것과 대비된다.

자료제출 명령에 따른 영업비밀 문서 의무제출도 기업에 부담이다. 기업이 영업비밀 유출 우려를 이유로 자료제출을 거부하면 소(訴)를 제기한 측의 주장이 진실한 것으로 추정하게 된다. 기업의 방어권이 사실상 허물어지는 것과 다름없다는 우려가 나오는 이유다. 기업(피고)이 국민참여재판을 원하지 않더라도 이를 피할 수 없도록 한 점도 다분히 반기업적 발상이라는 지적이다. 상의는 “세계적으로 민사사건에 배심제를 운영하는 나라는 영미법 일부 국가에 그치며 미국에서도 사실상 소멸됐다”고 설명했다.