1630년 가을, 프랑스 파리 정가에 회오리가 불었다. 국왕 루이 13세(29세)와 모후 마리 메디치(55세) 간 갈등 때문이다. 국왕의 왕권 강화책에 불만을 품어온 귀족들은 대부분 모후 편에 붙었다. 근대의 글로벌 재벌 격인 이탈리아 피렌체 메디치 가문 출신인 모후는 귀족들과 합세해 루이 13세의 동생인 가스통(22세)을 국왕으로 옹립할 심산이었다. 최초의 제거 대상은 국왕이 아니라 재상 아르망 장 뒤 플레시 리슐리외.

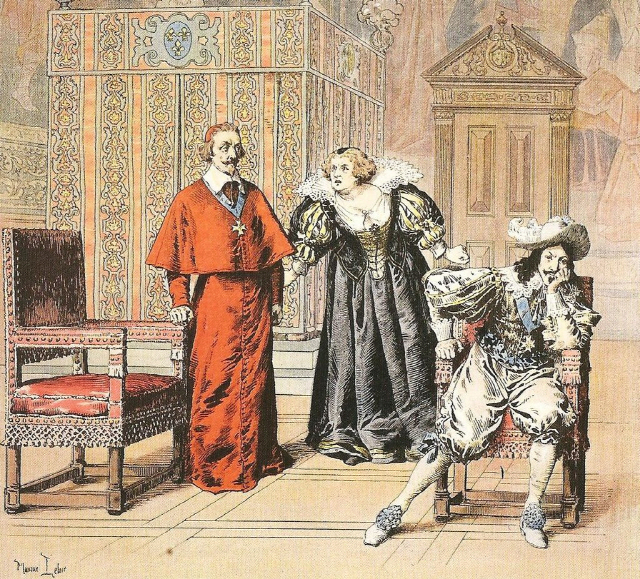

이름이 익숙하게 들린다. 알렉상드르 뒤마가 소설 ‘삼총사’에서 악의 화신으로 묘사한 리슐리외 추기경, 바로 그 사람이다. 모후는 그를 배신자로 여겼다. 그럴 만 했다. 시골의 주교를 중앙 정치 무대에 데뷔시키며 중용한 자신을 버리고 국왕 밑으로 들어갔으니까. 루앙의 사제로 근무하던 리슐리외는 1614년 루이 13세와 스페인 공주와의 혼인 문제를 논의하는 삼부회에서 명연설로 왕실을 지지, 모후의 눈에 들어 왕실고문관 자리를 꿰찼다.

루이 13세는 성년 나이에 이른 1617년 친위쿠데타를 일으켜 모후는 물론 리슐리외 등 측근들을 모두 쫓아버렸다. 루이 13세가 친정을 시작하자마자 유럽의 정세는 보다 복잡하게 돌아갔다. 30년 종교전쟁이 시작되고 모후인 메디치는 귀족 세력을 규합해 국왕에게 도전할 움직임을 보였다. 내우외환 상황에서 1621년 모후와 화해할 수밖에 없었던 루이 13세는 리슐리외까지 불러들이고 본격적으로 일을 맡겼다.

1622년 추기경 서임에 이어 1624년 재상 자리에 앉은 리슐리외는 안으로는 중앙집권제 강화, 바깥으로는 합스부르크 가문의 팽창을 저지하는 데 힘을 쏟았다. 산업을 장려하고 전국적인 정보망도 깔았다. 귀족의 각종 특권 폐지와 결투 금지, 평민의 귀족 승작제 등을 연속적으로 펼쳤다. 귀족의 힘을 빼고 왕권을 강화하기 위해서다. 귀족들은 더 이상 물러날 수 없다는 판단으로 모후와 손을 잡았다. 모후는 11월 10일 국왕과 담판을 벌였다. ‘자신과 리슐리외, 둘 중 하나를 선택하라’고.

모친의 말을 들어줄 것 같았던 루이 13세는 정반대의 태도로 나왔다. 모후를 추방하고 귀족들을 대거 잡아들였다. 프랑스사는 이날을 ‘기만당한 자들의 날’로 기억한다. 바보들의 패착이라는 조소가 깔려 있다. 태양왕 루이 14세는 리슐리외의 치적을 바탕으로 절대왕권을 휘둘렀다. 리슐리외라는 이름은 현대사에도 살아있다. 프랑스가 건조했던 최강의 전함과 국립박물관 제1전시실의 이름이 리슐리외다. 캐나다 퀘백주를 관통하는 강의 이름도 리슐리외강이다.

/권홍우선임기자 hongw@sedaily.com