11번가를 통한 미국 아마존의 국내 시장 진출이 공식화됐다. 이미 치열한 각축전이 펼쳐지고 있는 유통업계에 팽팽한 긴장감이 확산하는 모습이다. 기존 대형 유통업체를 중심으로 덩치 키우기에 들어갔다. 몸집을 키우지 못하면 주도권을 경쟁에서 일찌감치 밀려날 것이라는 위기 의식 때문이다. 이들이 중소형 e커머스에 러브콜을 보내면서 M&A(인수합병) 시장이 들썩이고 있다.

16일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데와 신세계그룹은 중소형 e커머스에 관심을 보이며 내부적으로 인수합병을 타진하고 있다. 롯데는 지주 중심으로 패션 e커머스인 ‘W콘셉’과 접촉한 것으로 알려졌다. 롯데쇼핑은 지난해 ‘티몬’ 인수를 추진했으나 가격 차를 좁히지 못하고 포기한 이후 이보다 체급이 적은 e커머스를 물색해왔다. 당시 티몬은 매각가를 1조7,000억원대로 책정했으나 롯데가 1조1,000억원 가량을 제시하면서 딜은 성사되지 못한 것으로 알려졌다.

W콘셉은 2017년 800억원(지분80%)에 IMM PE에 매각된 뒤 최근 다시 매물로 나와 오는 18일 매각을 위한 예비 입찰을 앞두고 있다. 예상 매각가격은 3,500~4,000억원 수준이다. IB업계 고위관계자는 “롯데가 황각규 전 부회장 재직 당시 티몬 인수에 관심을 보였으나 가격 문제로 딜이 깨진 뒤 이보다 적은 규모의 W콘셉에 인수를 검토하고 있으나 이도 가격을 두고 입장 차가 있다”며 “최근 롯데뿐 아니라 신세계그룹도 W콘셉과 같은 중소형 e커머스에 관심을 보이고 있다”고 말했다.

오프라인 사업자들은 자체 온라인 사업을 강화하며 e커머스 전환에 힘을 주고 있다. 단순한 몸집 불리기 수준을 넘어 온라인과 온프라인을 통합해 ‘e커머스 시대의 새로운 유통공룡’이 되기 위해 실험에 나서고 있는 것이다. GS리테일이 자회사 GS홈쇼핑을 흡수합병하기로 결정한 것도 이런 배경이 작용했다. 통합 회원의 데이터와 양사의 물류 등 유통망을 확대하면 쿠팡과 네이버 등 온라인 강자와 자본력이 큰 롯데와 신세계 등 경쟁 유통사들에 뒤처지지 않을 수 있다는 계산이다. SKT가 아마존을 11번가의 투자자로 유치한 것 역시 파격적인 변신 없이는 생존조차 담보할 수 없다는 전망 속에서 시작된 딜이다.

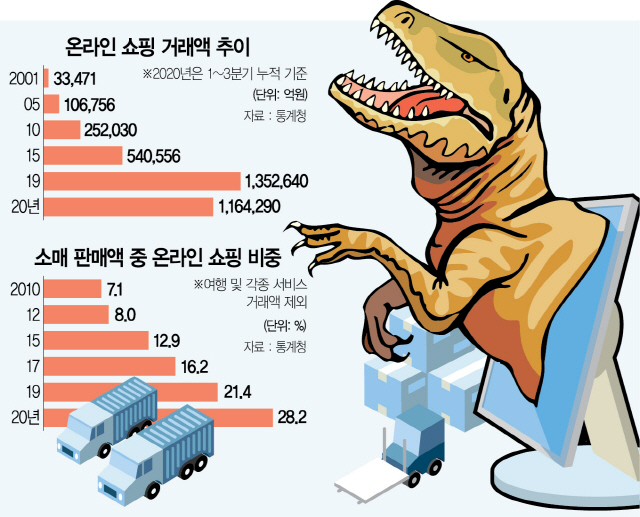

이처럼 대기업들이 e커머스를 통한 유통 부문 강화에 나서는 것은 이 시장의 급격한 팽창 때문이다. 국내 온라인 쇼핑은 1996년 6월에 최초로 거래가 시작돼 올해 24년차를 맞았다. 통계청에 따르면 지난해 온라인 쇼핑 거래액은 135조2,640억원으로 집계를 시작한 2001년 3조3,471억원에 비해 40배 이상 성장했다. 특히 2015년 모바일 산업 성장에 힘입어 50조원을 돌파한 후 2018년에는 100조원으로 3년 만에 두 배가 커졌다. 올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 더욱 급격하게 성장해 150조원을 돌파할 것이란 전망도 나온다.

온라인 쇼핑 시장이 커지면서 전체 소매시장(오프라인+온라인)에서 차지하는 비중도 날로 높아지고 있다. 2010년 전체 소매판매액의 7%에 불과했던 온라인 쇼핑 비중은 올해 9월 기준 28.2%로 전체 소비의 3분의1 가량을 차지하게 됐다. 이 추세라면 5년 뒤인 2025년에는 온라인 쇼핑이 50%에 이를 것이라는 전망도 나온다. 이지영 NH투자증권 연구원은 “올해 대부분의 유통 기업이 온라인 부문에 집중해 인적, 물적 자원의 투입을 진행했다”며 “젊은 층뿐만 아니라 5060세대까지 대거 유입되는 등 소비 행태의 변화가 빨라 온라인 유통채널의 파죽지세가 이어질 것”이라고 분석했다.

/김보리·박민주 기자 boris@sedaily.com