출산율이 갈수록 낮아지면서 각 학교는 학령 인구의 감소라는 위기에 직면해 있다. 10년 전과 비교하면 학생 수는 30% 감소했고, 20년 후에는 전국과 서울 학생 수는 각각 27.5%, 33.6% 감소할 것으로 예측된다. 이미 학령인구가 감소한 도시에서 늘어나는 유휴 교실은 이상한 일이 아니다. 이를 감당하지 못하고 이전·폐교하는 사례도 늘어가고 있다.

중앙대학교의 이건재·유하연·주현성씨는 기존에 다니던 학생을 버려둔 채 학교가 이전하거나 폐교하는 것은 무책임하다고 생각했다. 줄어드는 학령인구에 죽어가는 학교를 지역사회 속에서 ‘거점 커뮤니티’로서 다시 숨 쉬는 미래의 학교에 대해서 고심했다.

학교는 지역사회의 ‘거점 커뮤니티’에 적합한 공간적 특성을 지니고 있다. 우선 학교는 도시 속에서 1~1.5㎞ 정도 간격으로 균일하게 분포돼 있다. 또 고층·고밀화되어가는 도시 속에서 보기 드문 넓고 열린 공간이다. 마지막으로 주민들의 생활권에서 접근하기 좋은 중심의 입지를 주로 갖고 있다. 이렇듯 학교는 동네에 보이지 않는 생활권 네트워크를 형성하고 도심 속 오아시스이자 마당이 될 수 있는 도시·건축·인문적 잠재력을 가졌다.

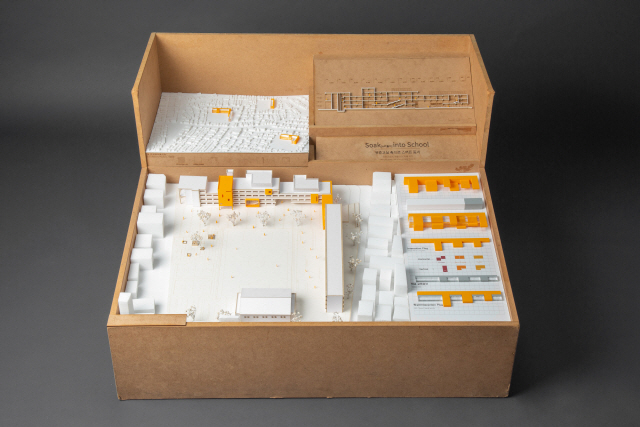

이들은 마을의 거점 공간으로서 잠재력을 가진 학교가 스스로 담을 만들어 고립되는 점이 문제라고 생각했다. 이 점을 해결하기 위해 유휴 교실에 생활 SOC 공간을 조성해 학생과 주민의 생활반경이 섞이도록 했다. 이를 통해 학교는 마을 사람 모두를 위한 새로운 거점 커뮤니티로 바뀐다. 즉 기존의 폐쇄적 공간에서 다양한 이벤트가 일어나는 동네의 열린 마당이 된다. 한 학교의 변화는 또 다른 학교로 확장되고, 그 결과 도시에서 학교가 가지는 가치가 폐쇄적 교육 공간에서 지역 주민 모두를 위한 동네 거점이자 커뮤니티 마당으로 변화, 확장될 것이라는 의미를 담고 있다.