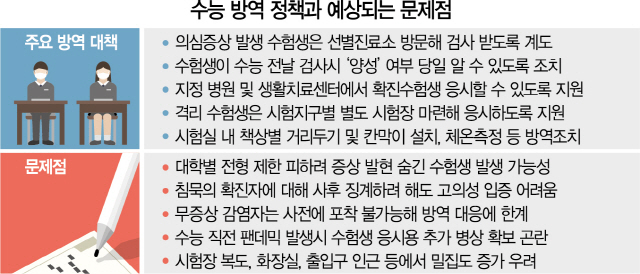

교육부와 방역 당국은 고의로 증상을 숨기고 응시하는 수험생이 발생하지 않도록 포지티브식 유인책을 마련한 상태다. 의심증상 수험생이 선별진료소에서 검사를 받고 격리·확진 통보를 받더라도 차질 없이 수능을 볼 수 있도록 하겠다는 것이다. 정부는 격리통보 수험생을 위한 별도의 시험장을 마련하고 확진 통보 수험생은 지정 병원이나 생활치료센터에서 응시할 수 있도록 했다.

문제는 수능 이후 대학별로 진행하는 논술·면접·실기 전형 등이다. 논술·면접 전형에 대해서는 격리·확진자의 응시 여부를 각 대학이 자율적으로 결정한다. 그런 만큼 수험생은 ‘혹시 진단검사 받고 확진 판정 받으면 수능은 치르더라도 원하는 대학별 전형에 응시할 기회조차 못 받는 것 아니냐’는 불안감이 적지 않다. 증상이 있어도 진단검사를 받지 않고 시험에 나설 수도 있다는 얘기다. 시험 당일 시험장에서 발열검사를 하지만 응시생이 해열제 등을 미리 복용하면 피할 수 있는 만큼 방역의 구멍도 여전하다.

교육부의 한 관계자는 “코로나19 유증상 시 즉각 선별진료소를 방문해 진단검사를 받도록 안내하고 있다”며 “보건소와 교육청에 사전 신고해달라고 여러 차례 공지하고 있다”고 밝혔다. 이어 “사전신고의무를 지키지 않을 경우 불이익을 받을 수 있다고 수험생들에게 안내하고 있다”고 설명했다. 다만 이 경우 사후 감염 사실이 확인되더라도 응시자 본인이 증상이 없어서 시험 당일까지 감염 여부를 몰랐다고 주장하면 수험생의 고의적 침묵 여부를 입증하기 쉽지 않아 불이익을 주는 사후 징계에 한계가 있다.

대학별 논술·면접·실기 등의 전형에서 격리자나 확진자 응시 제한을 최소화하도록 유도하는 것이 유증상 수험생의 고의적 침묵을 예방하는 최선의 방법이다. 교육부 관계자는 “시험의 공정성을 침해하지 않는 선에서 수험생들의 접촉도를 줄일 수 있다면 격리자들도 응시할 수 있도록 별도 고사장을 마련하거나 비대면 방식으로 면접 전형 등을 전환할 수 있도록 대학에 가이드라인을 줬다”고 밝혔다. 다만 확진자는 다른 응시자나 시험관리인력 등을 감염시킬 위험이 높은 만큼 시험기회를 보장하도록 강제하는 것은 현실적으로 어렵다는 설명이다.

더 큰 문제는 본인조차 감염을 자각하지 못하는 무증상 감염자다. 무증상 감염자는 수능 당일 시험장까지 대중교통 등으로 이동하고 시험장에서 움직이는 과정에서 고의적 침묵을 하는 유증상자보다 타인들과 밀접접촉할 위험이 더 크다. 수능 직전까지의 진단검사 방역망에도 당연히 포착되지 않는다. 그나마 시험실 내에서는 책상 간 칸막이가 설치돼 있고 2m 거리두기가 유지되지만 복도, 화장실, 시험장 출입구 주변 등에서는 쉬는 시간이나 점심시간, 시험 종료 후 수험생들이 동시에 몰려 밀집도가 순간적으로 높아질 수 있다. 시험장 내 밀집 우려 장소마다 방역인력을 충분히 배치해 거리두기와 마스크 착용 등이 확실히 이뤄지도록 집중 계도하고 시험 종료 후 퇴실을 시험실별 순차대로 실시함으로써 밀접접촉 가능성을 최소화하는 노력이 필요하다는 지적이다.