사선을 넘어 한국에 온 탈북민들은 하루빨리 적응해 남한 사람처럼 똑같이 살다가 훗날 통일이 됐을 때 금의환향하는 게 꿈이라고 말한다. 하지만 그들의 바람대로 대한민국 사회에서 탈북민이 ‘남한사람’처럼 산다는 것은 결코 쉽지 않은 일이다. 정착 초기 정부 지원금을 받기는 하지만 일용직이나 단순 노무직을 전전하면서 저소득층의 굴레를 벗지 못하는 탈북민이 적지 않은 게 현실이다. 늘 꼬리표처럼 따라붙는 ‘탈북민 출신’이라는 따가운 시선은 그들을 옭아매는 또 다른 굴레다. 코리안 드림을 찾아 목숨 걸고 탈북했지만 현실은 ‘3등 국민’ 신세라는 자조 섞인 한탄이 나오는 이유다.

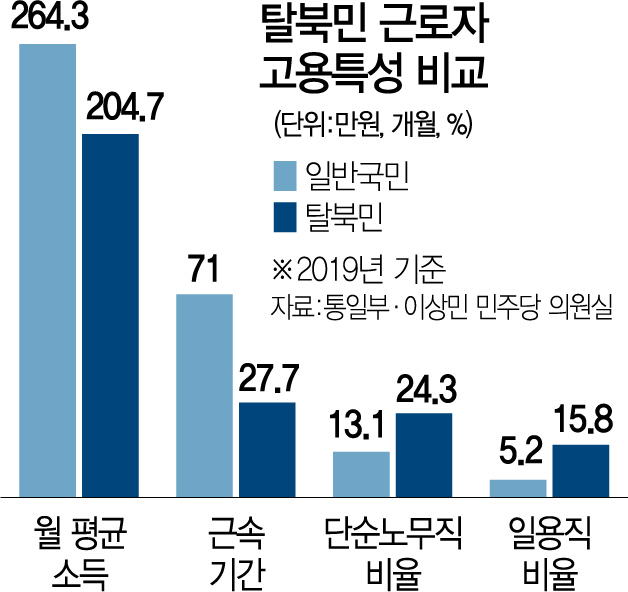

26일 이상민 더불어민주당 의원이 분석한 ‘북한 이탈 주민 정착 실태 조사’ 결과에 따르면 지난해 탈북민의 경제활동 참가율은 62.1%로 일반 국민 평균(62.9%)에 근접한 것으로 나타났다. 지난 2016년만 해도 5.4%포인트까지 벌어졌던 격차가 3년 새 크게 줄어든 셈이다. 문제는 탈북민의 경제활동 참가가 늘었지만 내용을 들여다보면 여전히 단순 노무직이나 일용직 비율이 높다는 점이다. 지난해 탈북민 출신 임금 근로자의 단순 노무직 비율(24.3%)은 일반 국민(13.1%)과 비교해 두 배 가까이 높았고 탈북민의 일용직 비율(15.8%)은 일반 국민(5.2%)보다 무려 3배 넘게 높은 것으로 조사됐다. 저임금의 단순 노무, 일용직 비율이 높다 보니 지난해 탈북민 근로자의 월평균 소득은 204만 원으로 일반 국민(264만 원)에 비해 60만 원 적었고 생계 급여 수급률도 23.8%로 일반 국민(3.6%)보다 7배 가까이 높았다. 북한에서 수의사로 일하다 2003년 한국에 정착한 50대 탈북민 유 모 씨는 “탈북민이라고 하면 일단 꺼리는 병원이 많아 결국 북한에서의 경력은 포기하고 나서야 청소부로 첫 직업을 구할 수 있었다”고 토로했다.

고용이 불안정한 단순 노무, 일용직에 종사하는 탈북민들이 많다 보니 근속 기간도 짧다. 지난해 탈북민의 평균 근속 기간은 27.7개월로 일반 국민(71개월)의 40% 수준에 그쳤다. 고용 불안에 시달리는 단순 노무, 일용직 비율이 높다 보니 탈북민들이 저소득층에서 벗어나지 못하는 악순환이 반복되는 구조다. 지난해 7월 서울 관악구의 한 임대 아파트에서 발생한 ‘탈북민 모자 아사 사건’은 생활고에 허덕이는 저소득 탈북민들의 민낯을 드러냈다.

우리 사회의 삐딱한 시선도 탈북민들의 적응을 가로막는 또 다른 요인이다. 탈북민 유 모 씨는 “택시 기사 분이 제 말투가 특이하다고 물어와 탈북민이라고 답한 적이 있다”며 “운전 도중 제가 싸온 포장 음식이 흐르자 ‘거지 같은 것들이 남의 차를 더럽힌다’고 화를 냈다. 남한 사람에게도 그렇게 말을 했을까 싶다”고 전했다. 해외로 이주한 탈북민 최승철 씨는 “주변에서 ‘북한 새끼가 어딜 감히’라는 말을 듣고 싸웠다는 경우가 많다”며 “말로는 같은 민족이라고 하지만 ‘탈북민은 나보다 낮은 사람’이라는 인식이 깔려 있는 것 같다”고 토로했다. 실제 2017년 국가인권위원회 조사에 따르면 탈북민의 45.5%가 ‘북한 출신이라 차별당한 적이 있다’고 답했다.

탈북민 이 모 씨는 “탈북민들의 꿈은 ‘남한 사람처럼’ 사는 것”이라며 “그러려면 실패 사례 등 반면교사로 삼아야 할 것들을 가르쳐줘야 하는데 정작 하나원에서는 성공담만 들려주며 장밋빛 환상만 심어주는 것 같다”고 지적했다. 이용선 더불어민주당 의원은 “탈북민을 ‘먼저 온 통일’이라고 하는데 이들이 사회 곳곳에서 안정적인 일자리를 잡을 수 있어야 실질적으로 우리 사회에 편입될 수 있을 것”이라고 말했다.