저자들은 이 책에서 ‘투표장’과 ‘독재’ 사이의 모순을 통렬하게 파헤친다. 냉전이 종식된 후 등장한 독재는 하나같이 총부리가 아니라 선출된 지도자에게서 나왔다는 게 이들이 오랜 연구 끝에 내린 결론이다. 이 같은 현상은 전 세계적으로 발생하고 있다. 베네수엘라의 차베스를 비롯해 조지아·헝가리·니카라과·페루·필리핀·폴란드·러시아·스리랑카·터키·우크라이나·미국이 바로 그 사례들이다. 민주주의의 전복은 이제 투표장에서 일어나는 게 일상인 시대가 됐다.

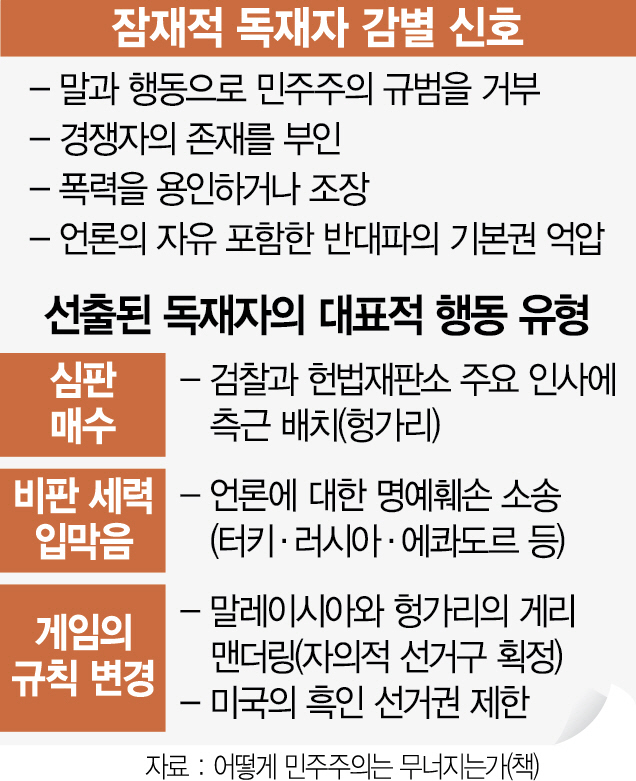

저자들은 권력자들이 민주주의를 참칭하며 실질적으로는 독재를 구현하는 양상을 추적했다. 구체적으로 선출된 지도자임에도 ‘심판 매수(사법부 장악)’와 ‘상대편 주전을 뛰지 못하게 하는 것’ ‘게임의 룰을 바꿔 기울어진 운동장을 만드는 방식(야당 무력화)’ 등을 일삼는다고 지적했다. 아울러 헌법 부정은 물론 권력에 비판적인 언론을 협박하거나 과거사를 정치적으로 이용하는 행위도 비일비재하다고 덧붙였다. 상대방에 대한 인정은 물론이고 법적으로 부여된 권한을 최대한 행사하지 않고 상황에 따라 절제할 수 있는 민주적 규범을 지도자들이 갖추지 못했다는 것이다.

민주주의 선진국인 미국 역시 예외는 아니라고 평가했다. 미국에서 가장 존경받는 대통령으로 꼽히는 루스벨트는 대공황을 극복하기 위해 도입한 뉴딜 정책의 주요 법안들이 당시 보수적 성향이 강했던 연방 대법원으로부터 위헌판결을 연이어 받으면서 위기에 처했다. 이에 루스벨트는 연방 대법원 규모를 확대해 대통령의 뜻에 동조하는 판사를 추가로 임명하기 위한 대법원 재구성 계획을 시도한다. 하지만 이러한 무모한 시도는 끝내 실현되지 않았다. 입법·사법·행정 등 자신을 견제하는 국가 권력기관마저 무력화해서는 안 된다는 민주적 규범을 어길 수 없었기 때문이다.

‘상호 존중과 권력의 절제’라는 민주적 규범을 훼손하는 행위는 한국에서도 이미 발생하고 있다는 지적이 나온다. 집권 초기부터 4년 가까이 이어진 ‘적폐 청산’이 대표적이다. 촛불 혁명이 만들어준 정권이라고 자부하는 현 집권 세력은 도덕적 우월감에 취해 수구 세력을 청산하고 한국 사회의 주류를 바꾸겠다고 공언했다. 경제와 정치 등 각종 양극화를 좁히고 통합의 사회가 열리기를 간절히 염원했던 대다수 국민의 바람과 정반대로 행동하고 있는 것이다. 선과 악의 이분법 논리로 자신들의 행위를 정당화하고 상대편을 ‘거악’ ‘수구 기득권’으로 몰아세우는 행위는 민주적 규범을 파괴하는 전형적 패턴이라는 지적도 정치권 안팎에서 나온다.