특수 근로 종사자 고용 보험이 시행될 경우 ‘소득 감소’ 요건 충족으로 실업 급여를 받을 수 있는 대상자가 4명 중 1명에 이르는 것으로 조사됐다. 고의로 소득을 줄여 실업 급여를 받는 경우도 적지 않을 것으로 보이는 만큼 ‘모럴해저드’를 막을 방법이 필요하다는 지적이다.

7일 고용노동부가 국회 환경노동위원회에 제출한 ‘특수 형태 근로 종사자 고용 보험 적용 관련 재정 추계’ 보고서에 따르면 실업 급여 수급 요건인 소득 감소 요건을 충족하는 특고(9개 업종 기준)는 전체의 25.3%로 집계됐다. 보고서는 한국노동연구원이 작성했다. 고용부는 이를 토대로 국회에 고용보험법 개정 이후 재정 동향을 보고했다.

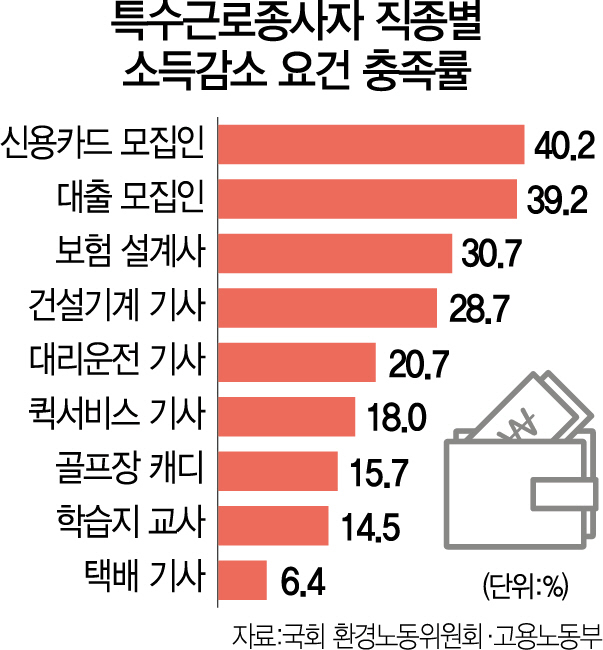

정부가 국회에 제출한 고용보험법은 특고가 실업 급여를 받을 수 있는 요건에 ‘비자발적인 이직(계약 기간의 만료)’ 외에도 소득 감소로 인한 이직을 허용했다. 일반 근로자는 비자발적으로 이직한 경우만 실업 급여를 받을 수 있다. 영업 성과에 따라 소득 차이가 큰 업종일수록 ‘소득 감소 요건’ 충족률이 높았다. 신용카드 모집인은 40.2%, 대출 모집인은 39.2%, 보험 설계사는 30.7%로 전체 평균보다 높았다.

심지어 고소득자의 경우는 소득 감소 요건을 엄격히 책정한 결과다. 연간 소득 5,000만 원 이하는 전년 동기 대비 20% 이상 감소로 책정했지만 5,000만 원 초과~7,000만 원 이하는 50%로 차등을 뒀다. 특고는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 등 외부 충격에 따라 소득 변동 폭이 크기 때문에 일반 임금 근로자와 차등을 둔 것이지만 역차별 논란이 불가피해 보인다.

한국경영자총협회·중소기업중앙회 등 14개 사용자단체는 지난달 20일 국회에 “특고는 소득이나 업무 성과를 자기 스스로 관리할 수 있기 때문에 본인이 소득을 줄이고 실업 급여를 받는 도덕적 해이 사례를 배제할 수 없다”는 입장을 밝혔다. 예를 들어 현대카드에서 일하던 신용카드 모집인 A 씨가 고의로 실적을 줄여 20%의 소득 감소 요건을 충족하고 실업 급여를 받는 경우가 생길 수 있다. A 씨는 실업 급여를 받고 신한카드로 옮겨 1년 후 같은 일을 반복할 수도 있다. 평상시에도 소득 감소 요건 충족률이 25%를 웃돌기 때문에 마음만 먹으면 언제든 부정 수급이 가능하다는 얘기다.

부정 수급은 가뜩이나 위태로운 고용보험기금의 재정 건전성을 더욱 악화시킬 가능성이 높다. 고용부의 재정 추계에 따르면 특고에 고용 보험이 의무 적용될 경우 오는 2021년과 2022년에는 각각 1,897억 원, 2,146억 원의 수입 증가가 예상되지만 2023년부터 지출이 급격하게 늘면서 2025년에는 -176억 원으로 감소세로 돌아선다. 임금 근로자가 180일 동안 고용 보험료를 납부해야 실업 급여를 받을 수 있는 것과 달리 특고는 12개월로 차등을 뒀기 때문이다. 법 개정 이후 1~2년은 고용 보험료 수입이 많고 실업 급여 지출이 적겠지만 3년 차 이후부터는 지출이 폭증할 수밖에 없다. 일반 기업의 노사가 부은 고용보험기금을 특고가 받아간다는 논란으로 이어질 수 있다.

고용부의 한 관계자는 “특고의 노무 제공 실태를 고려해 일정 수준 이상 소득 감소로 인한 이직은 수급 자격을 인정하고 있지만 구체적 기준은 하위 법령인 시행령에서 정하도록 위임했다”며 “기준은 아직 확정된 바 없고 노사가 함께하는 고용보험위원회의 의결을 거쳐 결정할 예정”이라고 설명했다. 결국 고용보험법 개정안이 통과돼 특고의 고용 보험 가입이 가능해져도 세부안을 놓고 노사가 강하게 부딪힐 수밖에 없을 것으로 전망된다.