그의 꽃은 사람의 얼굴을 닮았다. 넋이 드러나는 얼굴 연작으로 유명한 권순철(76)의 ‘목련’이다. 지난 1989년 프랑스로 이주한 작가는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 때문에 프랑스로 돌아가지 못하게 되면서 경기도 고양시에 작업실을 마련하고 1년 가까이 고국에 머무르고 있다. 새로 장만한 작업실 창 너머로 핀 목련이 그의 눈을 끌었다. 눈부신 흰 빛으로 피었다가 몸 던지듯 꽃 떨구는 목련을 매일같이 화폭에 담았다.

‘목련’ 9점을 예전부터 그려온 ‘위안부’ 신작과 나란히 걸었다. 서울 종로구 평창동 가나아트센터 전관에서 오는 20일까지 열리는 개인전 ‘권순철:흔적’이다.

일찍 피고 빨리 지는 목련은 매년 봄이면 돌아오는 누이 같은 꽃이다. 찬란하고 당당하면서 때로는 수줍다. 범접할 수 없는 고귀함과 수더분함이 공존하고 어떤 것은 쓸쓸해 보이기도 한다. 어른 얼굴 크기 만한 ‘목련’ 그림은 배경 없이 꽃만 그렸건만 사람의 표정들이 읽힌다. 인생의 봄을 유린당하고도 살아남아 새봄을 기다리는 ‘위안부’ 그림 곁에서 이들 목련은 희망을 속삭인다. 박영택 경기대 교수는 권순철의 그림에서 ‘물활론적 상상력’을 발견하고 “인간의 얼굴과 산, 목련 한 송이나 면장갑과 같은 소재는 모두 대등한 차원에서 존재의 가치를 지니고, 작가는 그것들을 공평하게 다룬다”면서 “그는 모든 사물·대상에서 그 ‘얼굴’을 보고 읽으며, 그림을 통해 그 존재를 다시 다시 생각하게 하고 그 대상들의 생애를 기억하게 한다”고 평했다. 권순철은 일제강점기 역사에 묻힌 개인의 상처와 아픔을 ‘위안부’라는 주제로 오랫동안 다뤄왔다. 그 폭력성의 흔적이 작가 특유의 거친 붓질, 반복되고 누적된 물감의 두터운 층으로 아로새겨졌다. 때로는 형상과 추상의 경계를 문질러버리기도 하는데, 해결되지 않은 역사의 아픔이 그 속에 담긴다.

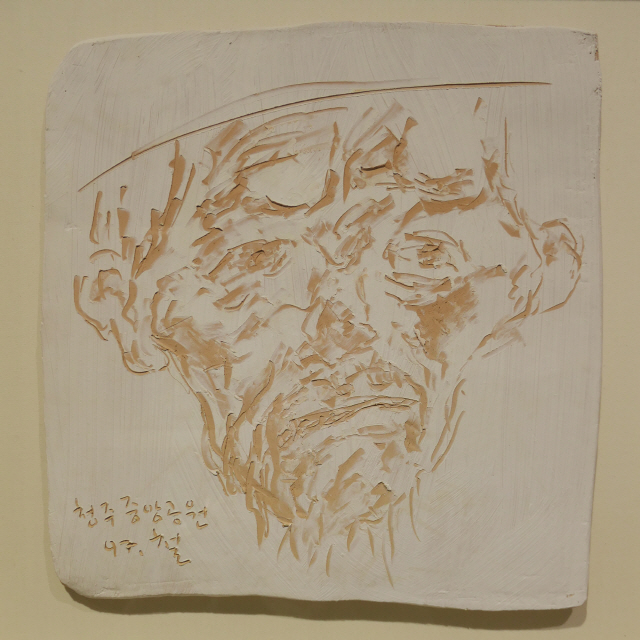

전시장 입구에는 1989년대 시골 장터부터 청량리·호남터미널·청주중앙공원 등지에서 포착한 노상의 민초들을 그린 테라코타가 처음으로 공개됐다. ‘까칠영감’ ‘짜증할멈’ 등 삶의 내음이 생생하다.

“내가 찾아내려고 애쓰는 것은 한국 근현대사의 질곡과 고난이 담겨 있는 얼굴, 정신성이 발현되는 얼굴, 내면을 드러내는 얼굴, 슬프지만 위엄을 갖춘 얼굴입니다.”

전시장에서 만난 작가는 얼굴을 소재로 삼은 이유에 대해 “한동안 서구 앵포르멜(비정형의 추상화) 영향을 받아 추상을 그렸지만 제대하고 복학한 뒤 얼굴을 다시 그리기 시작했다”면서 “석고 데생하며 그리던 줄리앙, 아그리파는 결코 우리 얼굴이 아니었고, 당시 한국적인 것을 되찾자는 운동도 있었기에 나는 한국인 얼굴의 정형을 탐구하며 역사와 노동의 흔적이 아로새긴 얼굴을 그리고자 했다”고 밝혔다.

이번 전시의 하이라이트는 2층 3전시장이다. 폭 680.5㎝에 달하는 1,000호 크기의 초대형 ‘백두’와 500호 크기의 ‘한라’가 양 벽에서 마주하고 있다. 그 사이를 전봉준·윤봉길·안중근·유관순·김구 등의 역사적 인물이 잇고 있다. 옥빛 천지를 담은 백두산은 강렬한 붓질이 눈 덮인 산을 가로지른다. 얼굴에 패였던 주름이 산의 굴곡으로 확장된 양 그림 한 점이 한반도의 기운과 역사를 응축했다. 상대적으로 ‘한라’는 다독이는 다정한 손길이 느껴진다. 역사적 인물들과 마주 보게 걸린 작품 ‘무제’는 좀 더 추상적인 인물상인데, 이 모든 역사의 목격자 혹은 우리 자신일 수도 있다.