인공위성 관측 자료와 모델 시뮬레이션 자료를 혼합해 지구 곳곳의 가뭄을 감시 할 수 있는 기술이 나왔다. 농작물 작황을 예측하거나 대형 산불 발생을 선제적으로 예방하는데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

울산과학기술원(UNIST) 도시환경공학과 서은교 박사(현 조지메이슨대 연구원)와 이명인 교수 연구팀은 미국 항공우주국(NASA)과 함께 인공위성이 관측하는 토양수분 정보의 정확도를 높이고 지구 규모의 대용량 자료를 신속하게 처리해 가뭄을 실시간에 가깝게 감시할 수 있는 기술을 개발했다고 28일 밝혔다.

가뭄 피해에 선제적으로 대응하기 위해서는 가뭄 정도(토양 수분 부족 정도)를 실시간으로 감시하는 기술이 필요하다. 최근 미국과 유럽의 인공위성들은 마이크로 파장대의 전파를 사용해 지표층 최대 5㎝ 정도의 깊이까지 토양 속 수분 정보를 알아낸다. 하지만 관측 가능한 수분 정보에 시·공간적인 제약이 있어 쓰임새가 제한적이었다. 관측에 쓰이는 마이크로 파장대의 전파가 식물 생장에 중요한 뿌리층 수 십 ㎝ 깊이까지 도달 할 수 없고, 인공위성이 자전하는 지구의 극궤도를 돌아 관측지역의 공백이 넓기 때문이다.

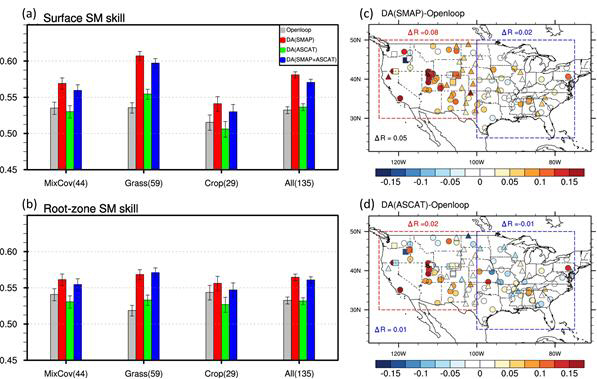

연구팀은 인공위성에서 관측한 토양 수분 정보를 모델 시뮬레이션 자료에 ‘혼합’(자료동화)하는 방식으로 토양 수분 정보의 정확도를 높였다. 모델 시뮬레이션은 강수량, 복사열, 지표온도, 바람 등의 변수를 복합적으로 고려해 뿌리층을 포함한 지구 전체 토양 수분 양에 대한 정보를 제공한다는 장점 있다. 이 때문에 인공위성에서 직접 관측한 토양 수분 정보와 모델 시뮬레이션 자료를 혼합하면 보다 넓은 범위에서 정확한 토양 수분 정보 생성이 가능하다.

실제 과거 북미 지역에서 발생했던 가뭄 정보를 이용해 자료 동화 방식으로 생산된 토양 수분 정보와 인공위성 관측 정보의 정확도를 비교한 결과 자료동화 방식 생산 정보의 가뭄 모니터링 정확도가 높았다.

제1 저자인 서은교 박사는 “자료 동화를 위해 ‘지역 앙상블 변환 칼만 필터링 기술’을 이용했다”며 “이를 통해 정확도 높은 토양 수분 정보를 산출하기 위한 최적의 자료 ‘혼합 비율’을 빠르고 정확하게 찾아 낼 수 있다”고 설명했다.

가뭄은 직접적으로 농작물 피해나 물 부족과 같은 문제를 일으키고, 전 지구적으로 곡물이나 원자재 가격 상승을 유발하는 자연재해다. 게다가 지구온난화로 가뭄 주기가 짧아지고 강도가 심화되고 있어 가뭄 모니터링과 사전 예측이 점차 중요해 지고 있다.

이명인 교수는 “이번 연구는 가뭄 모니터링 뿐만 아니라 가뭄을 중장기적으로 예측 할 수 있는 기술 개발에도 쓰일 수 있을 것”이라고 기대했다.

연구는 원격탐사분야 최고 학술지인 리모트 센싱 오브 인바이론먼트(Remote Sensing of Environment)에 12월 9일자로 온라인 공개돼 출판을 앞두고 있다. 연구 수행은 기상청과 한국기상산업기술원의 ‘기상·지진씨앗기술개발연구’ 지원으로 이뤄졌다.