‘2021 전미경제학회(AEA) 연례 총회’ 둘째 날인 4일(현지 시간)의 핵심 주제는 부채였다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종 시작으로 팬데믹(세계적 대유행)의 끝이 조금씩 보이는 상황에서 지난해 과도하게 불어난 기업 차입 문제를 해결하지 않으면 제대로 된 경기회복을 할 수 없다는 것이다.

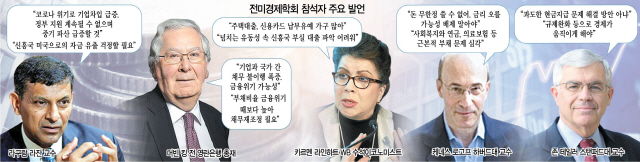

포문은 인도 중앙은행 총재를 역임한 라구람 라잔 시카고대 교수가 열었다. 그는 이날 ‘미국 경제 어디로 갈 것인가’라는 주제의 토의에서 “코로나19를 겪으면서 대기업은 차입을 늘려 생존했고 많은 중소기업은 문을 닫았지만 상당수는 정부 지원에 살아남았다”며 “문제는 대유행에서 살아남기 위해 너무 많이 부채를 늘린 업체가 있다는 점”이라고 주장했다. 그러면서 “이런 기업을 계속 지원할 수 있느냐 아니면 지금 문 닫게 하는 게 나으냐”며 “법원을 통한 구조조정은 경제 시스템에 큰 부담을 주지 않고 사용할 수 있다”고 덧붙였다. 사실상 구조조정을 준비해야 한다는 얘기다.

라잔 교수에 이어 발언에 나선 카르멘 라인하트 세계은행(WB) 수석 이코노미스트 겸 하버드대 경제학과 교수도 부채 문제의 심각성에 적극 동의했다. 그는 “지난해 주택담보대출과 임대료, 신용카드 대금 납부를 일시 유예 받은 가구가 많다”며 “유동성 사이에 숨어 있는 부실을 구별하는 데 주의를 기울여야 할 때가 됐다”고 지적했다.

이날 라인하트 수석 이코노미스트는 지난 2008년 금융 위기 때 문제가 된 ‘에버그린론(Evergreen Loan)’을 다시 언급하기도 했다. 에버그린론은 늘 푸른, 아무런 문제가 없는 여신을 뜻하는 말로 부실 우려 대출에 이자 등을 추가로 빌려줘 일시적으로 부실화를 막는 방법이다. 그는 “신흥 시장에 얼마나 많은 부실이 있는지 불분명하다”며 “연방준비제도(Fed·연준)가 스트레스테스트 결과 미국 은행에 문제가 없다고 했지만 우리가 실제로 얼마나 아는지가 궁금하다”고 전했다. 노벨경제학상 수상자인 조지프 스티글리츠 컬럼비아대 교수 역시 코로나19 불평등 해소에 주력해야 한다면서도 “기업 파산이 빠른 경제 회복을 방해할 것”이라고 우려했다.

실제 지나친 기업 부채는 경기 둔화 가능성을 높인다. 또 경기 침체가 길어지면 과도한 기업 부채는 안으로 더 곪는다. 반대로 경제성장률이 높아지면 부채 문제는 상대적으로 줄어들 수 있다. 글로벌 금융 위기에 이어 이번에도 장기 침체가 발생할 것이라고 예측한 래리 서머스 하버드대 교수는 “역사적으로 낮은 금리와 유례없는 재정 확대를 통한 경기 부양과 금융 안정이 지속 가능하냐는 문제 제기가 있을 수 있다”며 일정 부분 찬성했다.

실제 정부 역할을 강조하는 케인지언인 그조차 이날 무분별한 재정 확대의 문제점을 거론했다. 서머스 교수는 “기존의 현금지급으로 가처분소득 수준이 2019년 1·4분기 대비 110% 수준으로 올라온 상황에서 도널드 트럼프 대통령이 막판에 요구한 2,000달러(약 217만 원) 현금 지급을 하면 이 수치가 115% 이상으로 올라간다”며 불필요한 지출이었다고 꼬집었다. 다만 확장적 정책이 경제활동을 늘리는 측면이 있다는 점을 인식해야 한다는 게 그의 생각이다.

라인하트 교수와 금융 위기의 역사를 다룬 책 ‘이번엔 다르다’를 쓴 케네스 로고프 하버드대 경제학과 교수는 코로나19가 아니더라도 부채 문제는 이미 심각했다고 재차 주장했다. 그는 “의회예산국(CBO)에 따르면 오는 2050년 미국의 국내총생산(GDP) 대비 연방 정부 부채 비율이 200%”라며 “부채 증가에서 팬데믹은 지배적 요소가 아니다. 핵심은 급증하는 사회복지와 의료보험, 연금”이라고 지적했다. 최근 부채를 바라보는 시각이 코로나19 부양책으로 한정돼 있는데 더 큰 불안 요소를 봐야 한다는 얘기다.

이 같은 상황을 고려하면 앞으로 보다 합리적 수준의 정부 지원 정책이 있어야 한다는 조언도 나왔다. 물가와 경제성장률을 통화정책의 원리로 삼아야 한다는 ‘테일러 준칙’으로 유명한 존 테일러 스탠퍼드대 경제학과 교수는 “정부의 추가 현금 지급은 진정으로 문제를 해결하는 방안이 아니다”라며 “경제가 스스로 잘 돌아갈 수 있도록 규제를 풀어야 할 필요가 있다”고 했다.

/뉴욕=김영필특파원 susopa@sedaily.com