우리나라 경제 활력이 지난 1997년 외환 위기나 2008년 글로벌 금융 위기 등 경제 위기가 발생하기 전부터 점진적으로 떨어지고 있었다는 연구 결과가 나왔다. 1980년대 경제 성장을 이끌었던 ‘3저 호황(저금리·저유가·저환율)’이 끝난 1989년부터 한국 경제의 하락세가 시작됐다는 것이다. 2010년대 들어서도 실질 국내총생산(GDP)을 구성하는 요소 가운데 총 요소 생산성 둔화가 두드러진 만큼 적극적인 투자로 생산성을 끌어올려야 한다는 분석이다. 총 요소 생산성은 자본이나 노동 이외에 생산량을 늘릴 수 있는 모든 요인을 포함하는 개념으로 기술 발전이나 경제 여건 등을 포함한다.

21일 이남강 한국은행 경제연구원 부연구위원이 석병훈 이화여대 경제학과 교수와 함께 발표한 ‘한국경제의 추세 성장률 하락과 원인’ 보고서에 따르면 우리나라 생산 가능 인구(15세 이상 인구) 1인당 실질 GDP 성장률은 1981~2009년 평균 5.5%에서 2010년대 연평균 2.3%로 절반 수준으로 떨어졌다.

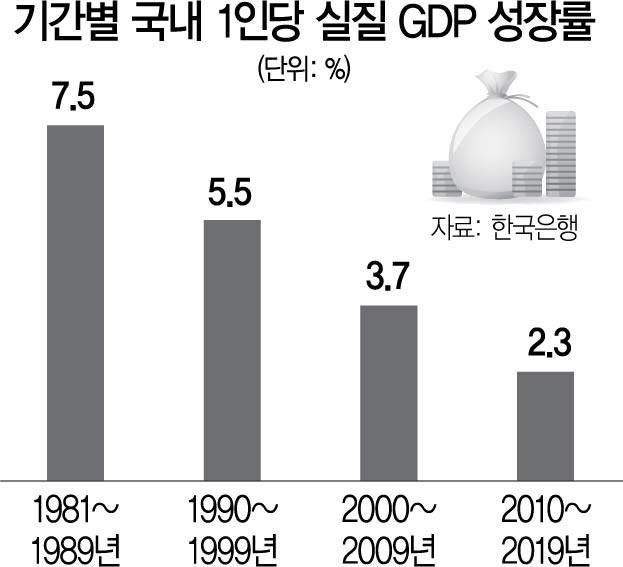

연구진은 노동시장을 감안한 경제적 생활수준을 측정하기 위해 인구 변수를 통제하는 과정에서 GDP가 아닌 생산 가능 인구 1인당 GDP를 기준으로 분석했다. 생산 가능 인구 1인당 GDP 성장률은 1980년대 7.5%에서 1990년대 5.5%, 2000년대 3.7%, 2010년대 2.3% 등으로 지속적으로 하락한 만큼 저성장 고착화가 우려된다.

분석 결과 성장률 하락은 외환 위기나 금융 위기와 같은 특정 사건이 아닌 영구적 성격을 가진 부정적 충격이 지속적으로 누적돼 나타났다. 1980년대 후반(7.7%)부터 1998년(4.9%)까지가 1차 하락기로 외환 위기 이전부터 추세 성장률 하락이 관찰된 것이다. 이는 3저 호황이 끝난 1989년부터 총 요소 생산성 요인이 둔화됐고 같은 해 근로기준법 개정으로 법정 근로시간마저 주 48시간에서 44시간으로 줄었기 때문이다.

이남강 부연구위원은 “외환 위기가 총 요소 생산성 요인의 증가율 둔화를 촉발했다는 일반적인 믿음과 달리 추세 증가율은 1989년을 정점으로 감소하기 시작했다”고 말했다.

2001년부터 2010년대 초반까지 이뤄진 2차 하락기 역시 총 요소 생산성 둔화 영향을 받았다. 특히 2010년대 총 요소 생산성 둔화는 활발한 기술 혁신에도 생산성 증가세가 감소하는 ‘생산성 역설’이 발생했다는 설명이다. 정보기술(IT)이 한계에 도달해 추가적인 성장을 견인하기 어렵다는 것이다.

연구진은 총 요소 생산성 둔화를 중심으로 추세 성장률이 점진적 하락한 만큼 총 요소 생산성을 높이는 데 집중해야 한다는 결론을 내렸다. 특히 경제 전체에 큰 영향을 미치는 일반 목적 기술로 발전할 가능성이 높은 심층 학습(딥러닝) 등 인공지능(AI)과 신재생에너지에 대한 연구개발(R&D) 투자를 지원해야 한다는 주장이다.

이 부연구위원은 “AI나 신재생에너지 등 분야에 대한 투자는 가시적인 생산성 증대로 이어지는데 실행 시차가 발생할 수 있다는 점을 유의해 투자 지출의 효율성을 높이도록 노력해야 한다”며 “새로운 아이디어를 가진 신생 기업이 시장에 진입해 보완적 혁신을 수행할 수 있는 시장 환경을 조성할 필요도 있다”고 말했다.