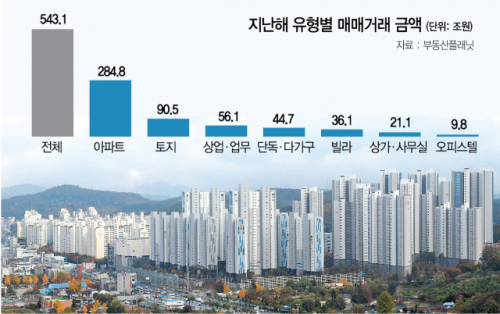

지난해 서울과 수도권을 비롯한 전국의 집값이 크게 오른 이유 중 하나가 ‘유동성’이다. 주요 원인은 정부의 정책 실패인데 여기에 넘쳐나는 시중 유동성이 집값을 자극시킨 것이다. 실제로 부동산플래닛 조사에 따르면 지난해 부동산(주택, 토지, 업무 시설 등) 매매 거래액이 사상 처음으로 500조 원을 돌파했다. 전년도보다 약 40% 증가한 금액이다. 부동산 유형별로 보면 아파트 거래 금액이 가장 높았다. 지난해 아파트 매매 거래액은 284조 8,000억 원으로 전년도인 2019년보다 50% 넘게 늘었다.

전문가들은 인플레이션이 현실화될 경우 실물 자산에 대한 투자가 늘어나는 만큼 부동산 시장으로 자금이 유입될 수 있다고 설명했다. 고준석 동국대 겸임교수는 “현재 시중 통화량이 3,000조 원이 넘는다”며 “이 부동 자금이 부동산 시장으로 들어오지 않는다는 보장이 없다. 저금리 상황이 계속 이어지는 만큼 집값 상승에 대한 우려가 나오는 상황”이라고 말했다.

서진형 경인여대 교수(대한부동산학회장)도 “인플레이션이 오면 금이나 부동산 가격이 오르는데 부동산의 투자 수익률이 좋다 보니 자금이 어느 정도 있는 사람의 경우 부동산 시장으로 몰려갈 가능성이 높다”고 말했다. 정수민 부동산플래닛 대표는 “시중에 풀린 풍부한 유동자금과 금리 인하로 부동산 가격이 상승한 영향이 역대 부동산 거래 최고액이라는 결과를 보여준 것”이라며 “화폐가치가 하락하는 상황에서 자산으로의 유동성 쏠림은 지속될 것”이라고 말했다.

인플레이션에 대한 우려가 커지면서 시장 일각에서는 '금리 인상' 가능성도 점쳐진다. 금리 인상이 부동산 시장의 악재 요인이기 때문이다. 일단 전문가들은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향으로 불경기가 장기화되는 만큼 가까운 시일 내 금리 인상이 이뤄지기는 힘들 것으로 관측하고 있다. 정상적인 경제 상황에서는 금리 인상이라는 카드를 고려할 수 있지만 현 상황에서는 금리 인상에 따른 리스크가 크다는 것이다.

일부 전문가들은 금리가 인상된다고 하더라도 부동산 시장에 미치는 영향이 크지 않을 것으로 분석하고 있다. 현 정부 들어 주택담보인정비율(LTV)과 총부채상환비율(DTI) 등 주택담보대출에 대한 규제가 강하게 이뤄지고 있는 탓이다. 단 최근 들어 무리하게 대출을 끌어모아 ‘영끌’한 수요자들은 소폭의 금리 인상에도 타격을 받을 가능성이 크다는 설명이다.

권대중 명지대 교수는 “이번 정부 들어서 LTV와 DTI 비율을 강하게 규제했기 때문에 금리가 인상된다고 주택 시장이 크게 출렁이지는 않을 것”이라며 “현재 우리나라 주택 가격 수준이 소득 대비로는 높지만 국가 경제 규모, 즉 GDP에 비해서는 높은 수준이 아닌 만큼 일각에서 우려하는 버블 붕괴 현상이 바로 오지는 않을 것이라고 본다”고 설명했다.

/양지윤 기자 yang@sedaily.com