2018학년도 대학수학능력시험부터 도입된 영어 절대평가 제도가 올해 시행 5년 차를 맞는다. 각 대학이 입시에서 영어 반영 비중을 줄이는 결과를 얻었지만 사교육비는 되레 천정부지로 치솟고 난이도 조절 실패로 학생들은 혼란에 휩싸였다. 영어 성적 반영 방식이 복잡해지고 대학이 영어 대신 타 영역 반영 비율을 크게 높이면서 특정 과목 성적에 따라 입시 결과가 좌우되는 폐단도 발생하고 있다.

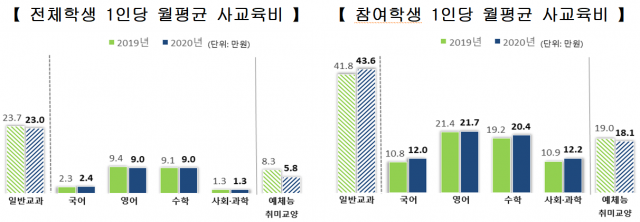

10일 통계청·교육부의 초·중·고교 사교육비 조사에 따르면 지난해 사교육을 받는 학생의 1인당 월평균 영어 사교육비 지출은 21만 7,000원으로 일반 교과 중 최대를 기록했다. 1인당 월평균 사교육비에서 영어가 차지하는 비중이 사교육 참여 학생 기준으로는 50%, 전체 학생으로 따졌을 때는 39%에 달했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 사교육비 지출이 줄어든 상황에서도 사교육비 절반을 영어에 쏟아붓는 구조는 변하지 않은 셈이다.

교육부와 한국교육과정평가원은 영어 과잉 경쟁을 막고 사교육비를 줄이겠다며 2018년도 수능부터 영어 영역 성적 산출 방식을 절대평가로 바꿨다. 100점 만점에 90점 이상이면 1등급, 80점 이상이면 2등급을 부여하는 9등급 고정분할 방식이다. 교육부는 2015년 10월 평가 방식을 확정하면서 “영어가 사교육비의 3분의 1을 차지하는 상황에서 절대평가로 어느 정도 과도한 사교육은 감소할 것”이라며 “말하기·듣기·읽기·쓰기 등 균형 있는 영어 능력을 골고루 학습하고 평가하는 체제가 마련될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

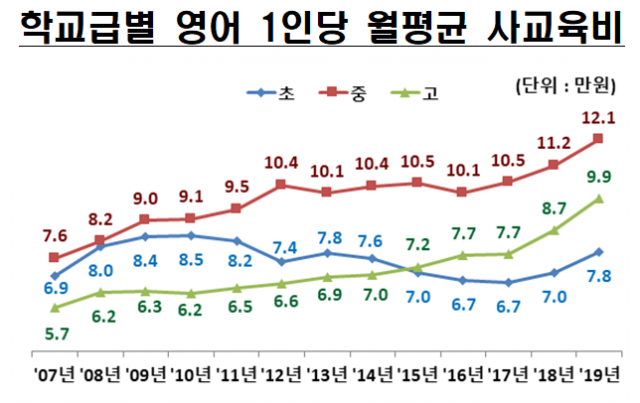

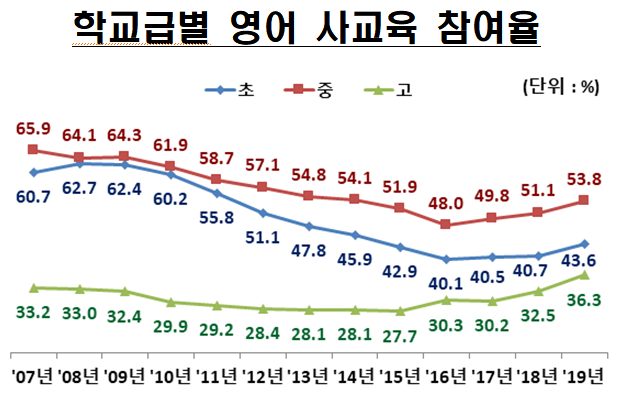

하지만 수능 영어가 네 차례 절대평가로 치러지는 동안 사교육비는 오히려 늘었다. 코로나19로 특수 상황이었던 2020년을 제외하면 2016년부터 2019년까지 영어 1인당 월평균 사교육비는 모든 학교급에서 매년 증가했다. 학교급별 영어 사교육 참여율을 살펴보더라도 해마다 증가하고 있으며 중학생의 경우 영어 사교육 참여율이 2018년부터 50%를 돌파했다.

수능 국어·수학, 내신 과목은 상대평가로 남겨둔 채 수능 영어만 절대평가로 전환되면서 학생들은 혼란에 휩싸였고 결과적으로 학원 의존도를 키웠다. 2019학년도 수능과 모의평가에서 영어 1등급 학생 비율이 4~5%대에 그쳤고 수시 전형에서 영어 최저 등급을 충족하지 못하는 사례들이 속출하자 학생·학부모 사이에서는 도입 취지와 달리 ‘절대평가는 어려운 시험’이라는 인식이 자리 잡았다. 시민단체 사교육걱정없는세상은 “절대평가 수능 영어는 어렵거나 난도를 종잡을 수 없으니 방심하면 안 된다는 신호를 줬다”며 “영어 사교육비 증가액이 가장 높다는 것은 수능 영어 절대평가 정책이 영어 사교육비 절감 취지를 실현하고 있지 못함을 의미한다”고 지적했다.

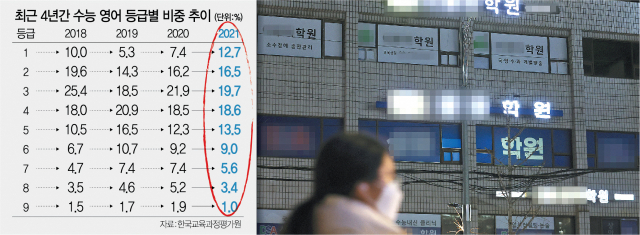

지난해 12월 치러진 2021학년도 수능은 너무 쉽게 출제돼 문제가 됐다. 영어 1등급 학생 비율은 12.66%로 절대평가 도입 이후 최고를 기록하며 비율이 가장 낮았던 2019학년도(5.3%) 대비 2배 이상 치솟았다. 2020학년도 수능(7.43%)은 물론, 작년에 치러진 6월(8.7%)·9월(5.8%) 수능 모의평가와 비교해도 큰 폭으로 뛰었다. 영어 변별력이 떨어지면서 정시에서 국어·수학 영향력이 지나치게 커지는 결과까지 초래했다. 이를 두고 입시 전문가들은 난이도 조절 실패라고 비판했다. 앞선 수능 모의평가에서 원격수업 장기화에 따른 학력 격차 확대로 중위권인 3등급 비율이 급감했다는 지적이 빗발치자 평가원이 비판을 피하기 위해 의도적으로 쉽게 출제했다는 것이다. 이에 대해 평가원은 “출제진이 예상했던 고난도 문항의 어려운 정도가 예상보다 쉽게 작용한 것으로 추정한다”고 해명했다.

영어 절대평가 도입 전부터 난이도 조절 우려가 상당했다. 박찬호 계명대 교육학과 교수는 2014년 수능 영어 절대평가 도입 방안 공청회에서 “고정분할 점수 방식의 절대평가는 출제진 판단만으로 연도 간 문항 난이도 수준을 동일하게 맞추는 것이 불가능하다는 단점이 있다”고 지적했다.

절대평가 전환 이후에도 대입 수험생의 영어 부담은 여전하다. 대학들이 영어 반영 비율을 줄이는 대신 가·감점을 주는 방식으로 등급 간 차별을 두면서 상위권 학생들에게 반드시 1등급을 받아야 한다는 압박감이 형성됐다. 예를 들어 2021학년도 수능에서 영어 1등급과 2등급을 받은 수험생의 정시 지원 점수는 건국대 지원 시에는 0점(자연 계열)이지만 숙명여대에 지원할 경우 10점으로 뛰었다. 대학이 수시 대학별 고사에서 영어 지문을 활용하는 등 수능 영어 대신 다른 방식으로 수험생의 영어 실력을 점검하는 방식을 쓰기도 했다. 대학이 영어 대신 수학 등 타 과목 반영 비율을 크게 높이면서 특정 과목에 따라 입시가 좌우되는 악영향까지 나타났다.

전문가들은 특정 과목만 절대평가로 전환했다고 해서 사교육 부담이 줄지는 않는다고 지적한다. 절대평가 체제에서 1등급 실력을 갖춘 학생은 점수를 유지하기 위해, 1등급 미만 학생은 점수를 끌어올리기 위해 모두 사교육에 의지한다는 이유에서다. 사교육을 받지 못해 뒤처지는 학생의 학업 능력 향상을 돕는 것이 현실적 대책이라는 조언이 나온다. 박주호 한양대 교육학과 교수는 “사교육 문제는 집값과 같다. 사교육 수요가 있는데 그걸 막기 위해 절대평가를 한다는 건 문제를 잘못 짚은 것”이라며 “사교육을 없애겠다는 식으로 접근해서는 안 되고 돈이 있으면 사교육을 받고 돈이 없으면 사교육을 못 받는 데서 발생하는 교육 격차를 어떻게 줄일 것인지에 초점을 맞춰야 한다"고 말했다.

/김창영 기자 kcy@sedaily.com