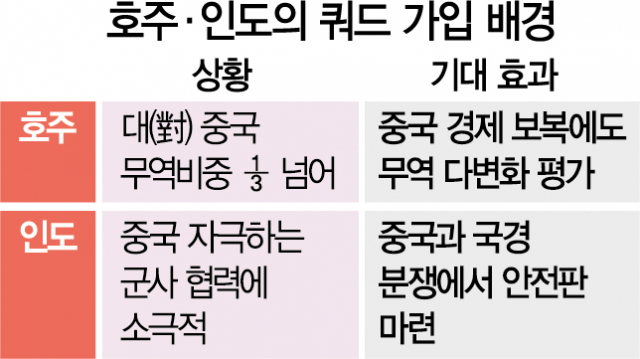

우리 정부는 쿼드 가입과 관련, 중국을 자극할 수 있다는 이유에서 소극적 대응으로 일관하고 있다. 미국이 한미 동맹을 강화하는 직간접적 수단으로 ‘쿼드’를 거론하는 가운데 전문가들은 이 같은 쿼드 가입이 반드시 중국과의 갈등으로 이어지지는 않을 수 있다고 평가한다. 호주 역시 대중 무역도가 높은 상황에서 쿼드에 가입한 데 이어 인도도 쿼드에 발을 담갔지만 군사 행동에는 소극적으로 일관하는 등 각국이 상황에 맞춰 활동 반경을 조절하고 있기 때문이다.

22일 외신 등에 따르면 쿼드 가입국인 호주와 인도는 중국에 대한 압박과 관련해 독자 노선을 지향하고 있다. 인도는 건국 이후 비동맹 중립주의를 표방하는 가운데 ‘쿼드’에서도 이 같은 입장을 견지하고 있다. 미국은 군사 협력에서 인도를 끌어내기 위해 로이드 오스틴 국방장관이 지난 19일 직접 인도를 찾았다. 양국은 “군사 정보 공유 등 안보 협력을 강화하겠다”는 성명을 내놓았지만 중국을 자극하는 수준까지의 강한 군사 협력안은 아니라는 평가가 지배적이다. 전문가들은 인도가 중국과 국경 마찰을 빚고 있는 만큼 중국을 군사적으로 자극하는 행위에 대해 극히 꺼려 미국과 군사 협력에서 일정 부분 거리를 두고 있다고 평가했다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 “인도는 쿼드에 참여하되 노골적으로 중국을 견제하는 배타적 모임의 성격이면 동참하기 어렵다는 입장을 지속적으로 밝혀왔다”며 “쿼드는 느슨한 형태의 경제안보협의체 정도로 봐야 하며 미국을 제외한 회원국 모두 중국과 일정 부분 관계가 얽혀 있는 만큼 우리 정부가 쿼드 안에서도 충분히 대중국 스탠스를 조절할 수 있다”고 조언했다.

호주 역시 상황이 다르지 않다. 호주는 전체 수출에서 중국 비중이 3분의 1을 차지할 정도로 대(對)중국 의존도가 높아 경제 보복의 위험성을 안고 있다. 실제 중국은 지난해 4월 호주가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 근원지에 대한 국제 조사를 요구한 후 반덤핑과 수입 금지 조치 등을 시행하며 무역 제재를 가했다. 중국 상무부에서 호주산 포도주 덤핑 수입과 자국 포도주 업체의 손해 사이에 상관관계가 있다며 반덤핑 판정을 내리고 호주산 석탄 수입을 금지하는 등 조치를 취한 것이다. 하지만 호주는 쿼드에 참여했고 향후 미국·일본 등 동맹 관계를 활용해 무역 다변화 등 체질 개선에 도움이 될 것이라는 평가를 받았다. 호주 언론은 “호주는 새로운 강대국 경쟁의 갈림길에 놓였는데 한쪽은 전략적 동맹국인 미국이고 다른 한쪽은 최대 교역국인 중국”이라며 “호주는 미국을 선택했다”고 평가했다.

김숙 전 유엔대사(현 국가기후환경회의 전략기획위원장)는 이와 관련, “밧줄도 한 겹보다는 두 겹, 세 겹으로 만들 때 더 튼튼하듯 외교도 여러 국제 다자협의체에 중복해서 개입해야 유리하다”며 “다른 협의체에 참여하고 있다는 이유로 새로운 조직에 참여하는 것을 결코 주저해서는 안 된다”고 지적했다. 그는 이어 “대(對)중국 무역 의존도가 우리나라 못지않게 높지만 쿼드에 단호히 참여한 호주를 거울 삼아야 한다”며 “중국과 탈동조를 바라는 나라가 어디 있겠느냐. 그러나 미중 사이에서 균형, 전략적 모호성을 찾다가 엉거주춤할 수 없는 상황은 분명히 올 것이고 그러다 보면 게도 잃고 우럭도 놓친다”고 우려했다.

/강동효 기자 kdhyo@sedaily.com, 윤경환 기자 ykh22@sedaily.com, 김연하 기자 yeona@sedaily.com