반도체 등 첨단산업에 이어 에너지 산업에서도 미국이 자국 우선주의를 표방하며 국내 액화천연가스(LNG) 핵심 설비 국산화에 견제구를 던졌다. 한국이 국내 업체를 부당하게 지원해 공정한 시장 경쟁을 저해한다며 미국 통상 당국이 직접 문제를 제기했다. 독보적인 기술력으로 선점한 시장 지위를 놓지 않겠다는 게 미국의 속내다.

14일 관계 부처에 따르면 미 무역대표부(USTR)는 정부가 추진하는 ‘가스터빈 경쟁력 강화 방안’에 대한 우려를 최근 우리 통상 당국에 전달했다. 발전사의 부품 조달 과정에서 한국 업체를 우대하도록 정책이 설계돼 제너럴일렉트릭(GE) 등 미국 업체가 차별 대우를 받는다는 것이다. USTR은 도널드 트럼프 전 행정부 집권 말기인 지난해 말 처음 문제를 제기한 데 이어 조 바이든 행정부 들어서도 재차 우려를 전한 것으로 알려졌다. 미국의 견제는 국내 업체들이 가스터빈 기술을 국산화한 후 미국뿐 아니라 제3국 시장으로 진출할 때 제약 요인이 될 수 있다.

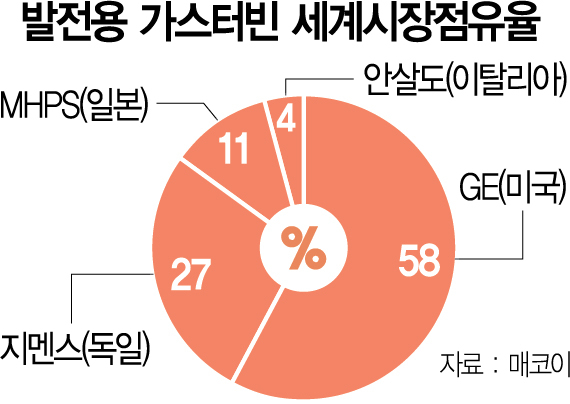

앞서 지난해 11월 산업통상자원부가 마련한 가스터빈 경쟁력 강화 방안은 글로벌 시장 진출에 앞서 기술력이 약한 국내 가스터빈 생태계를 강화할 대책으로 주목받았다. 정부의 에너지 전환 정책으로 LNG 발전 비중이 늘어나는 상황에서 정작 핵심 부품인 터빈을 해외에 의존하고 있어 외국 업체의 배만 불릴 공산이 컸던 탓이다. 현재 전 세계 발전용 가스터빈 시장은 미국과 독일·일본 등 일부 국가(전체 시장의 96%)가 주도하며 국내 발전 업계는 가스터빈 전량을 해외에 의존하고 있다.

정부 안팎에서는 미국의 이번 문제 제기로 국내 업체의 시장 진출에 제동이 걸릴 수 있다는 우려가 나온다. 이제 막 시장에 진입한 국산 가스터빈 업체로서는 납품 실적이 전무해 마땅한 수요처를 찾기 어렵기 때문이다. 이에 정부는 공공 발전사의 일감으로 업체의 ‘트랙 레코드’를 쌓게 하려 했으나 미국의 견제로 눈치를 볼 수밖에 없는 상황이다.

/세종=김우보 기자 ubo@sedaily.com