“뉴스를 보면 수출도 소비도 좋다는데 체감 경기는 왜 이렇죠?”

최근 우리 경제 흐름에 대해 가장 많이 들려오는 질문을 한마디로 요약하면 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 미국과 중국 경기가 살아나면서 반도체 같은 우리나라 핵심 산업이 연일 신바람을 내고 있고 백화점 등에서도 소비 ‘훈풍’이 불고 있다는데 막상 서민들이 느끼는 경기는 여전히 바닥이라는 것이지요.

일단 주요 지표를 살펴보면 우리 경기가 살아나는 흐름을 보인다고 해석하는 게 맞을 것 같습니다.

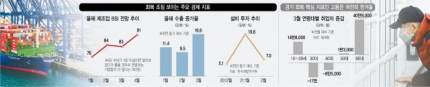

우선 소비지표를 보면 지난 3월 카드 국내 승인액은 1년 전보다 20.3% 늘면서 2개월 연속 상승했습니다. 증가율은 동일한 지표로 비교가 가능한 2017년 1월 이후 가장 높았습니다.

특히 백화점 매출액은 62.7% 급증해 지난 관련 통계를 수집한 지난 2005년 이후 최고 증가율을 보였습니다. 지난달에 이어 두 달 연속으로 역대 최고 기록을 갈아치운 것입니다. 기획재정부의 한 관계자는 “그동안에는 온라인을 중심으로 소비가 늘었는데 올 들어 백화점과 할인점 등 오프라인에서도 증가세가 나타나고 있다”며 “오프라인 소비 확대는 고용 증가로 이어질 수 있다는 점에서 더욱 긍정적”이라고 평가했습니다.

이에 따라 소비자심리지수(CSI)도 100.5로 전월(97.4)보다 상승해 지난해 1월 이후 처음으로 기준치(100)를 넘어섰습니다. 지수가 100보다 높으면 소비심리가 낙관적이라는 의미인데요. 고속도로 통행량 역시 15.0% 늘며 증가세를 이어갔습니다.

이 뿐만 아니라 수출도 견조한 흐름을 지속하고 있습니다. 3월 수출(잠정치)은 전년 대비 16.6% 증가한 538억3,000만 달러를 기록했습니다. 조업 일수를 고려한 일평균 수출은 22억 4,000만 달러로 16.6% 늘었습니다. 또 3월 취업자 수는 1년 전보다 31만 4,000명 늘면서 13개월 만에 증가세로 돌아섰습니다.

그런데 발표되는 ‘수치’와 달리 왜 체감 민심은 여전히 한겨울일까요?

우선 기저효과의 원인이 있다고 봐야할 것 같습니다. 지난해 3월 코로나 여파로 각종 소비나 수출이 확 줄어들다보니 올해 소비나 수출이 평년 수준만 되도 확 늘어난 것처럼 보이는 겁니다. 예를 들어 매달 평균 1,000만원을 매출로 올리는 식당에서 지난해 3월 매출이 700만원으로 줄었다가 올해 3월 900만원으로 복귀했다고 가정해 봅시다. 이때 매출 증가율은 전년 대비 28%에 달합니다. 하지만 이 가게 주인이 “경기가 살아났다"고 평가할 수 있을까요? 숫자의 착시효과가 경제에 반영되고 있는 셈입니다.

다음으로는 고용 및 실업 문제입니다. 우리 경제의 고질적 문제점인 고용 없는 성장과 양극화 등은 해결될 조짐이 보이지 않고 있기 때문입니다. 홍남기 부총리 겸 기재부 장관은 이날 3월 고용지표에 대해 “일자리 시장이 개선되고 있다”고 자평했지만 세부 지표를 뜯어보면 우리 경제의 허리라고 할 수 있는 30대와 40대의 취업자가 전월 대비 각각 17만 명, 8만 5,000명 감소했고 청년층 실업률도 10.0%에 달해 본격적인 회복이라고 보기는 어려운 상태입니다.

앞으로 더 큰 파도가 우리 경제 앞에 닥쳐올 수 있다는 우려 섞인 시각도 있습니다. 전문가들은 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 이르면 6~9월, 늦어도 내년에는 테이퍼링(자산 매입 축소)을 본격화해 신흥국을 중심으로 달러 이탈 및 금리 인상 등의 충격이 올 수 있다는 우려의 목소리를 내고 있습니다.

유동성이 사상 최대 수준으로 늘어나는 상태에서 금리가 오르면 가계와 기업의 고통이 커질 수밖에 없습니다. 홍우형 한성대 경제학과 교수는 “내년 이후 금리 인상이 시작되면 부동산 시장과 엮여 우리 경제에 강한 도미노 효과가 올 가능성이 크다”며 “정부가 위기의식을 갖고 미리 대비해야 한다”고 설명했습니다.

/세종=서일범 기자 squiz@sedaily.com