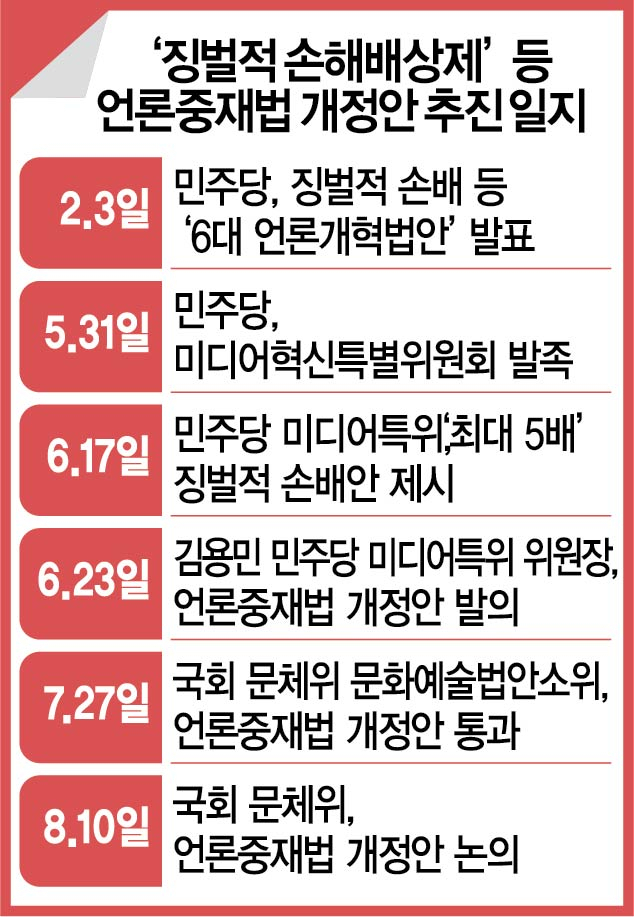

더불어민주당이 ‘징벌적 손해배상제’ 등을 담은 언론중재법 개정안의 국회 통과를 밀어붙일 태세다. 허위·조작 보도를 낸 언론사에 손해액의 최대 5배까지 배상 책임을 물리는 내용을 비롯해 주요 조항 곳곳마다 거센 논란과 비판을 불러일으키고 있는 법안이다. 지난 9일 관훈클럽·한국기자협회·한국신문협회 등 6개 언론 단체가 개정안 철회를 요구하는 서명운동에 돌입하고 야권과 시민 단체, 학계도 연일 반대 목소리를 높이고 있지만 여당은 오는 25일 국회 본회의에서 개정안을 처리하겠다는 입장이다. 민주당은 지난달 27일 국회 문체위 법안소위에서 언론중재법 개정안을 단독 처리한 바 있다.

민주당이 법안소위를 통과시킨 개정안에는 그간 논의되지 않던 새로운 내용이 많이 포함돼 있어 추가 논의가 반드시 필요하다. 이를테면 30조 3의 ‘고의·중과실의 추정’ 조항이 그렇다. 취재 과정에서 법을 위반했거나 정정보도 청구를 받은 기사를 검증 없이 인용 보도하거나 기사 내용과 다른 사진·삽화·제목 등을 사용하면 고의·중과실에 해당돼 징벌적 손해배상의 대상이 될 수 있다. 언론 보도에 대한 일반 손해배상 청구 시 손해액의 하한선을 매출액 기준으로 잡도록 한 조항도 이전 발의안에는 없던 내용이다. 법안대로라면 피해자가 잘못된 보도로 어떤 피해를 입더라도 “매출액이 적은 언론사는 십수 만 원의 손해배상으로 끝날 수 있다(이승선 충남대 교수)”는 얘기다. 여당이 내세우는 가짜 뉴스 근절이라는 개정안 취지가 무색해지는 대목이다. 아울러 공직자·대기업 등에 대해서는 ‘악의를 가지고 허위·조작 보도한 경우’로 징벌적 손해배상제 적용을 국한시킨다지만 예외 요건인 ‘악의’가 너무 포괄적이라 되레 손배를 향한 길을 터줄 가능성이 있다. 권력과 자본의 입맛에 맞지 않는 언론 활동이 심각한 위협을 받을 수 있다는 의미이기도 하다.

정정보도·반론보도 청구에 추가로 신설되는 열람차단 청구권의 경우 사실상 기사 삭제와 같은 효과를 낳는 막대한 파급력을 갖지만 열람 차단에 대한 구체적인 요건조차 불투명하다. 게다가 포털 등 온라인상에 정정보도 청구가 이뤄진 기사임을 표시해야 한다는 조항은 해당 기사에 대한 편견을 심어주는 일종의 ‘낙인’ 효과를 낳을 수 있다. 이러한 조항들 모두 언론 활동을 크게 위축시킬 소지가 다분해 보인다.

졸속 입법의 위험이 커지자 당초 법 개정에 찬성했던 이들도 법안의 문제점을 말하고 있다. 언론인권센터는 성명에서 “이번 법안은 시민의 알 권리 보장이라는 언론 본연의 역할을 위협할 수 있는 내용이 일부 포함돼 있다”며 “언론 현업 단체에서는 법 개정으로 공인에 대한 의혹 제기 등 시민의 정당한 알 권리 보도에 대한 무리한 소송전의 우려가 높다”고 지적했다.

이쯤 되면 여당은 잠시 멈춰 사방에서 쏟아지는 우려의 목소리에 귀를 기울여야 한다. 잘못 만들어진 법안은 정상적인 사회 시스템에 구멍을 내기 마련이다. 하물며 언론중재법은 자유민주주의의 근간이 되는 ‘언론의 자유’에 직결된다. 과잉 규제는 차치하더라도 기본적 정합성이 어긋난 법안이 강행 처리된다면 어느 정치권력이 언론을 길들이기 위해 법을 악용하지 말라는 보장이 없다. 이는 여당이나 야당을 가리지 않는다.

물론 언론도 자성이 필요하다. 언론과 표현의 자유가 ‘기본권의 기본권’으로 불릴 만큼 중요한 것임이 분명하지만 무책임한 언론 보도가 초래해 온 문제를 간과할 수는 없다. 최근 리얼미터가 실시한 여론조사에서 언론 대상 징벌적 손해배상제의 도입에 56.5%가 찬성했다는 사실은 언론에 시사하는 바가 크다. 민주당이 각계의 반발에도 불구하고 법안 처리를 밀어붙이는 것도 이러한 여론에 힘입은 바가 크다.

하지만 그 어떤 여론의 뒷받침과 근거를 들어서도 여당의 시도가 정당화될 수는 없다. 심도 있는 논의도, 반대 의견에 대한 충분한 수렴도 없이 성급하게 밀어붙이는 규제는 더 큰 진실의 왜곡과 민주주의에 대한 위협을 낳을 뿐이다. “전 세계에서 언론사가 늘고 취재·속보 경쟁이 격화하고 있습니다. 언론을 둘러싼 작금의 상황이 우리나라만의 일은 아닙니다. 그런데 왜 우리나라만 징벌적 손배 등을 도입하는 식으로 해결하려 하는 것입니까. 이 질문에 여당은 아직 답을 하지 않고 있습니다.” 지성우 성균관대 법률전문대학원 교수의 지적이다.