국내 제약·바이오 기업과 중국 기업 간 기술수출(라이선스 아웃) 계약이 올해 사상 최대 규모를 기록할 것으로 전망된다. 국내 제약·바이오 업계에 익숙했던 북미와 유럽을 벗어나 중국 시장에 본격적으로 진출하고 있는 것이다. 인구 14억 명의 중국 시장의 성장 잠재력이 무궁무진한 만큼 국내 기업들의 기대도 크다. 특히 중국 시장에서 K제약·바이오가 기술력을 인정받게 되면 임상 시험이 용이한 중국 시장을 발판으로 글로벌 확장을 노릴 수도 있다. 다만 중국 제약 기업으로의 기술 유출 우려는 여전히 풀어야 할 숙제다. 한국제약바이오협회의 한 관계자는 “중국 의약품 시장은 외형적 규모와 성장세를 고려할 때 반드시 진출해야 하는 시장”이라면서 “하지만 우리에게 비교적 익숙한 미국·유럽 시장과는 상이한 지역 특수성 탓에 수반되는 리스크가 적지 않아 주의가 필요하다”고 말했다.

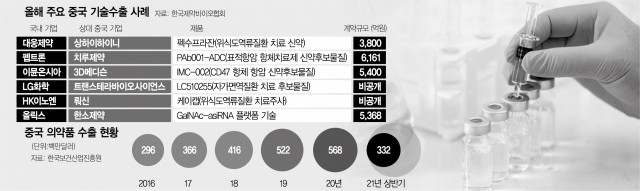

한국제약바이오협회에 따르면 올 들어 현재까지 국내 제약·바이오 업계는 전 세계에 약 7조 3,900억 원 규모의 기술수출 성과를 기록했다. 이 중 4분의 1 이상인 2조 729억 원이 중국 기업들과 맺은 계약이다. 신약이나 신약 물질을 개발한 국내 기업들은 그동안 대부분 미국이나 유럽의 글로벌 제약사와 기술수출 계약을 맺었지만 올 들어 방향성에 변화가 나타나고 있는 것이다. 실제 중국 기술수출에 성공한 기업 수는 지난 2019년 3곳, 2020년 2곳에서 올해 6곳으로 크게 늘었다. 올릭스(226950)는 이달 신약 후보 물질을 만들 수 있는 RNA간섭(RNAi) 플랫폼 기술을 중국 한소제약에 최대 5,368억 원에 기술수출했다. 글로벌 주요 RNAi 업체 가운데 다섯 번째 기술이전으로 한소제약과 심혈관 및 대사성 질환 치료제를 개발할 예정이다. 치료제가 상용화하면 한소제약은 중화권에서 독점적 권리를 갖고 올릭스는 그 외 모든 지역에서 권리를 갖는다. 한소제약 순 매출의 10%도 로열티로 올릭스가 지급받는다. 대웅제약(069620)과 HK이노엔(195940)은 같은 적응증인 위식도 역류 질환 치료제로 중국 상하이하이니·뤄신과 각각 기술수출 계약을 체결했다. 대웅제약의 ‘펙수프라잔’은 중국(3,800억 원)에 이어 미국( 4,800억 원), 중남미 4개국(340억 원)에도 진출한다. HK이노엔은 2015년 알약 형태로 ‘케이캡’을 기술수출로 중국에 선보인 데 이어 올해는 뤄신과 주사제 형태로 개발하기로 했다. 이 밖에도 항암 후보 물질로는 펩트론(087010)이 치루제약에 6,161억 원, 이뮨온시아는 3D메디슨에 5,400억 원, LG화학(051910)은 트랜스테라바이오사이언스에 계약 규모 비공개로 기술수출했다.

국내 기업의 중국 기술수출이 크게 늘어난 것은 중국 정부가 바이오 산업을 적극적으로 육성하기로 하면서 현지 업계가 뒤처진 기술력을 한국 기업에서 보강하려는 움직임이 활발하기 때문이다. 박승찬 중국경영연구소 소장은 “최근 미중 산업 경쟁 속에서 중국이 미국의 방해를 떨쳐내고 하루빨리 바이오 산업의 역량을 확보하기 위해 경쟁력이 있는 한국 제약·바이오 기업의 기술을 공격적으로 구하고 있다”며 “반대로 국내 바이오 벤처의 경우 중국의 대규모 임상 시장을 통해 상용화 시기를 앞당기면 신약 개발에는 빠른 길이 될 수 있다고 판단하고 있다”고 설명했다.

인구 14억 명의 거대 시장인 중국에 진출하는 방법 측면에서도 현지 유통사와 계약하거나 합작 법인을 설립하는 것보다 기술수출이 더 용이하다. 한국보건산업진흥원에 따르면 대중국 의약품 수출은 지난해 5억 6,800만 달러(약 6,700억 원)로 2016년보다 2배 성장했지만 기술수출 규모가 훨씬 더 큰 이유이기도 하다. 제약·바이오 업계의 대표적인 중국 시장 진출 품목인 보툴리눔톡신의 경우 휴젤은 사환제약이라는 유통 파트너를 통해 국내 첫 판매 허가 승인을 받았고 메디톡스는 ‘메디블룸차이나’라는 조인트벤처, 휴온스글로벌도 중국의 아이메이커와 상호 투자 계약 방식으로 시장 진출을 노리고 있다. 바이오 업계의 한 관계자는 “최근에는 중국 제약·바이오 기업도 과거와 달리 글로벌 기업 조직을 갖춰 라이선스에 사업도 안정적으로 진행하고 있다”며 “미국 등에 비해 임상이 용이하다는 인식에 대규모 내수 시장으로 인한 상업적 기대로 규모가 작은 바이오 벤처에 중국으로의 기술수출은 합리적인 선택일 수 있다”고 말했다.

다만 일각에서는 국내 제약·바이오 업계의 기술 유출 우려도 나온다. 워낙 ‘베끼기 능력’이 탁월한 중국인 만큼 계약 사항 등에서 기술 유출을 차단하는 등의 노력이 필요하다는 것이다. 이승규 한국바이오협회 부회장은 “여러 중국 현지 진출 전략 중 기술수출이 그나마 기술 유출 리스크를 통제하기 가장 쉬울 수 있다”면서도 “계약 조건과 기간을 꼼꼼히 따져 중국에 대한 불신을 해결하면서 시장 진출 기회를 엿봐야 한다”고 말했다.