“인천 여경을 옹호하는 건 아니지만, 경찰이라는 직업 자체가 법률의 테두리 안에서 이뤄지는 ‘직장인’이다”

'인천 흉기 난동 사건'과 관련해 경찰의 부실 대응 논란이 불거진 가운데, 한 경찰청 소속 직원이 쓴 글이 논란이 되고 있다.

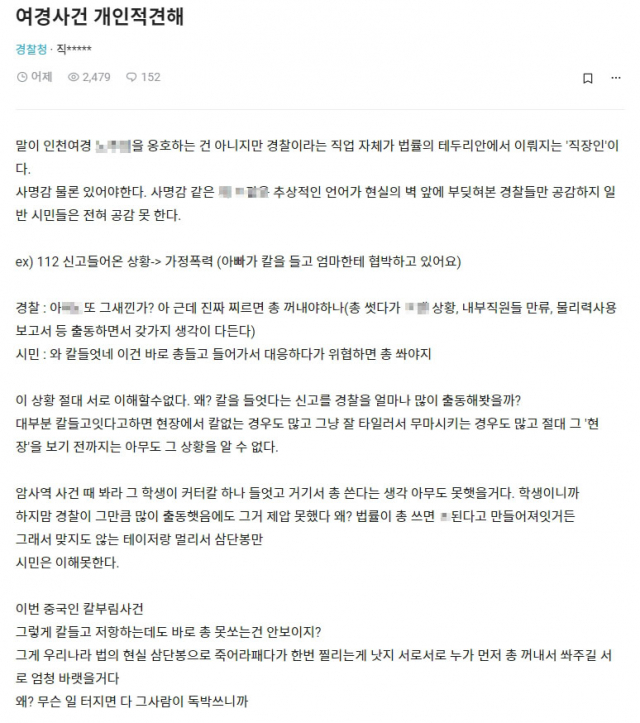

직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 '여경사건 개인적 견해'란 제목의 글이 올라왔다. 이 커뮤니티는 자신의 회사 이메일로 본인인증을 거쳐야만 글을 올릴 수 있다. 글의 작성자 A씨의 근무지는 '경찰청'으로 나와 있다.

‘경찰도 직장인’ 이라고 말한 A씨는 “사명감 물론 있어야 한다. 하지만 사명감 같은 추상적인 언어가 현실의 벽 앞에 부딪혀 본 경찰들만 공감하지 일반 시민들은 전혀 공감 못 한다”고 주장했다.

A씨는 “경찰이 ‘칼을 들었다’는 신고에 얼마나 많이 출동해봤을까?”라며 “절대 그 현장을 보기 전까지는 아무도 그 상황을 알 수 없다”고 말했다. 또 “시민들은 칼 들었다고 하면 바로 총 들고 대응하다가 쏴야 한다고 생각하겠지만, 우리나라 법률은 총을 쓰지 못하게 돼 있다. 그래서 맞지도 않는 테이저건이랑 삼단봉만(쓰는 것)”이라고 말했다.

A씨는 ‘인천 흉기 난동 사건’에 대해 “빌라에서 벌어진 일인데 구조가 어떻게 돼 있는지 모른다”라며 “좁은 공간에서 공포탄 장전된 총이 빠르겠냐, 칼이 빠르겠냐”고 되물었다.

이어 "영화에서처럼 총을 든다고 칼을 든 피의자가 순순히 두 손 들고 일어날 것 같냐. 오히려 총을 보고 더 흥분한 피의자가 칼로 무슨 짓 할지 모른다"고 강조했다.

그러면서 그는 “현장을 직접 경험한 당사자가 아니고서야 그 위급함을 설명할 순 없다”며 “이번 사건을 비난하는 건 자유지만 그렇게 깎아내리는 곳에 힘쓰기보다 앞으로 이러한 일이 벌어지지 않도록 공권력이 약한 것에 힘을 더 싣도록 도와줬으면 좋겠다”고 당부했다.

A씨의 글에 일부 네티즌들의 비난 댓글이 이어졌다. 네티즌들은 “소름돋는다, 저런 생각을 가진 인간이 경찰이라니”, “묵묵히 일하는 경찰들도 당신 글 때문에 욕먹겠다”, “투입된 경찰의 단순 직무유기 아니냐”, “그냥 직장인이라고? 그럼 왜 민중의 지팡이라고 하냐. 그냥 공기업 직장인일고 하지” 등의 반응을 보였다.

앞서 19일에도 경찰청 소속의 또 다른 네티즌이 비슷한 글을 올려 논란이 됐다. 이 네티즌은 "경찰이라도 눈앞에서 칼을 겨누는데 바로 제압이 가능하냐. 나는 눈 마주치면 나갈 것 같다”며 “의무감 때문에는 인생 종 치고 싶지 않다”고 적었다.

한편 해당 사건은 지난 15일 인천의 한 빌라에서 경찰이 아래층 일가족에게 흉기를 휘두르는 가해자를 두고 현장을 벗어나면서 벌어졌다. 당시 출동했던 여성 경찰관(순경)은 흉기를 피해 도주했고, 1층에 있던 남성 경찰관(경위)은 현관문이 잠겼다며 안으로 들어가지 않았다. 경찰이 자리를 이탈한 탓에 피해자의 딸인 민간인 여성이 가해자를 맨몸으로 제압해야 했다. 피해자는 결국 뇌사 판정을 받은 것으로 알려졌다.

해당 사건 이후 경찰에 대한 불신여론이 급속도로 퍼지며 경찰청장이 대국민 사과에 나서기도 했다. 또 현장을 이탈한 경찰관이 여경으로 알려지며 일각에서는 ‘여경무용론’까지 확산됐다. 이에 대해 김창용 경찰청장은 21일 공식적으로 사과를 전하는 한편, 관할서 서장을 직위해제 조치했다. 급기야 22일 문재인 대통령까지 나서 “인천 흉기난동 사건은 남경과 여경의 문제가 아니라 현장에 출동한 경찰의 기본자세와 관련한 사안”이라는 입장을 밝히기도 했다.

경찰은 A씨를 살인미수 및 특수상해 혐의로 구속해 수사 중이다.