“호랑이는 착하며 성스럽고, 문무를 겸비하고, 자애롭고 효성스러우며, 지혜롭고도 인자하며, 엉큼스럽고 날래며, 세차고 사납기가 천하에 대적할 자가 없다.”

조선 후기 실학자 연암 박지원(1737~1805년)의 소설 ‘호질’은 이렇게 시작된다. 이야기 속 호랑이는 위선적인 양반을 호되게 꾸짖는 존재다.

예로부터 한반도를 호령하던 호랑이는 우리 민족의 두려움과 숭배를 한몸에 받아온 존재였다. ‘호환마마’라는 말이 있을 정도로 호랑이는 역병 못지않은 공포의 대상이었으나 한편으로 힘과 용맹을 상징하는 호랑이는 소원을 들어주고 나쁜 기운을 쫓아내는 영험한 동물이며 민속문화 속 해학의 상징이자 권선징악의 표상으로 오랜 사랑을 받아왔다.

2022년 임인년은 검은색을 뜻하는 ‘임(壬)’자에 호랑이 ‘인(寅)’자를 쓰는 ‘검은 호랑이’의 해다. 임인년 새해를 맞아 우리 역사와 문화 속 호랑이의 다양한 모습을 살폈다.

호랑이라는 단어는 범 호(虎) 자와 이리 랑(狼) 자가 합쳐진 것으로 본래 무서운 맹수를 의미하던 것이 지금은 ‘범’을 일컫는 말로 굳어졌다. 지난해 인기를 끈 이날치밴드의 ‘범 내려온다’에도 쓰인 ‘범’은 호랑이를 뜻하는 순우리말이다.

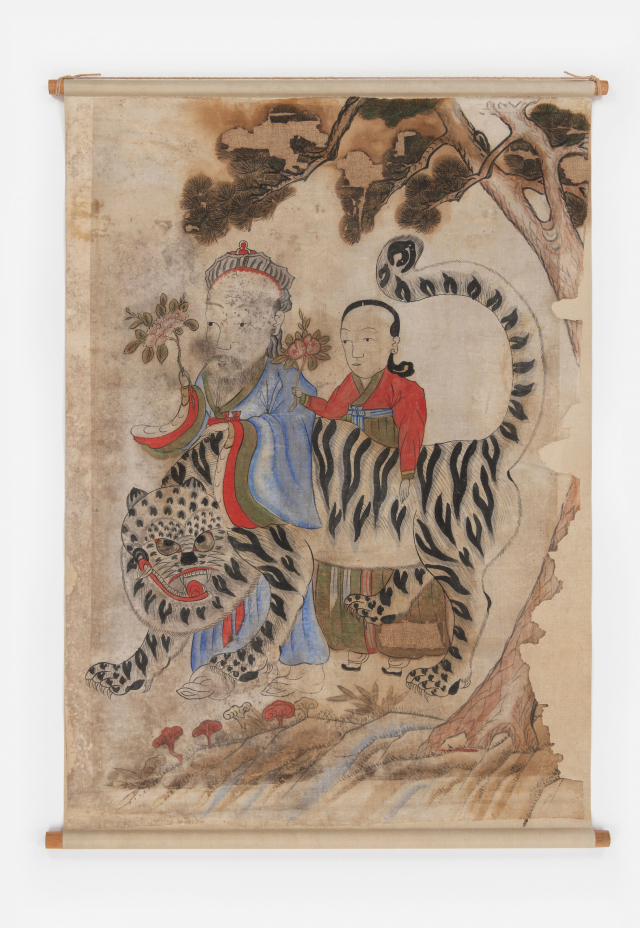

오랜 세월 한반도에 서식해온 호랑이는 단군신화에도 등장할 만큼 우리 민족과 친숙한 존재다. 고조선 단군신화에서는 하늘의 아들 환웅의 배필 자리를 놓고 곰과 경쟁했다. 비록 호랑이는 쑥과 마늘을 먹으며 동굴에서 버티지 못하고 뛰쳐나갔지만 우리 민속문화에 곰보다 훨씬 많이 등장한다. ‘삼국지 위서 동이전’ 기록에 따르면 우리 민족은 호랑이를 산군(山君), 산신령이라 부르며 신으로 삼아 제사를 지내며 섬겼다. 숱한 구술과 기록에 호랑이의 공격을 뜻하는 ‘호환(虎患)’이 등장하는 것으로 미루어 호랑이에 대한 두려움이 숭배로 이어졌을 것이라는 유추가 가능하다. 한편으로 전국 사찰의 산신각·칠성각 등의 벽화 ‘산신도’에 등장하는 호랑이는 신령처럼 온순하고 평온한 모습으로 그려졌다.

고대 국가 삼한의 유적지가 있는 경북 경산 신대리에서는 ‘청동호랑이모양 띠고리(보물)’라는 장신구가 출토됐다. 2,000년 전 청동기와 초기 철기 시대에 지배층이 중요한 위세품으로 호랑이 장식을 사용했음을 확인해주는 유물이다. 5세기 말 축조된 평양 소재의 ‘사신총’을 비롯한 고구려 고분 벽화의 사신도(四神圖)에는 날개 단 호랑이 ‘백호’가 서쪽 방향을 지키며 망자의 안위를 기원한다.

영국의 여행 작가 이사벨라 버드 비숍(1831~1904)은 1897년에 쓴 여행기 ‘한국과 그 이웃나라들’에 “조선 사람들은 반 년 동안 호랑이 사냥을 하고, 나머지 반 년 동안은 호랑이가 조선 사람을 사냥한다”고 적었다. 그 정도로 우리나라에 호랑이가 많았다는 뜻이다. 한국학중앙연구원이 편찬한 ‘한국구비문학대계’에서는 호랑이 관련 설화만 1,000건 이상을 찾을 수 있고, ‘조선왕조실록’에도 700건 이상의 호랑이 관련 글이 등장한다.

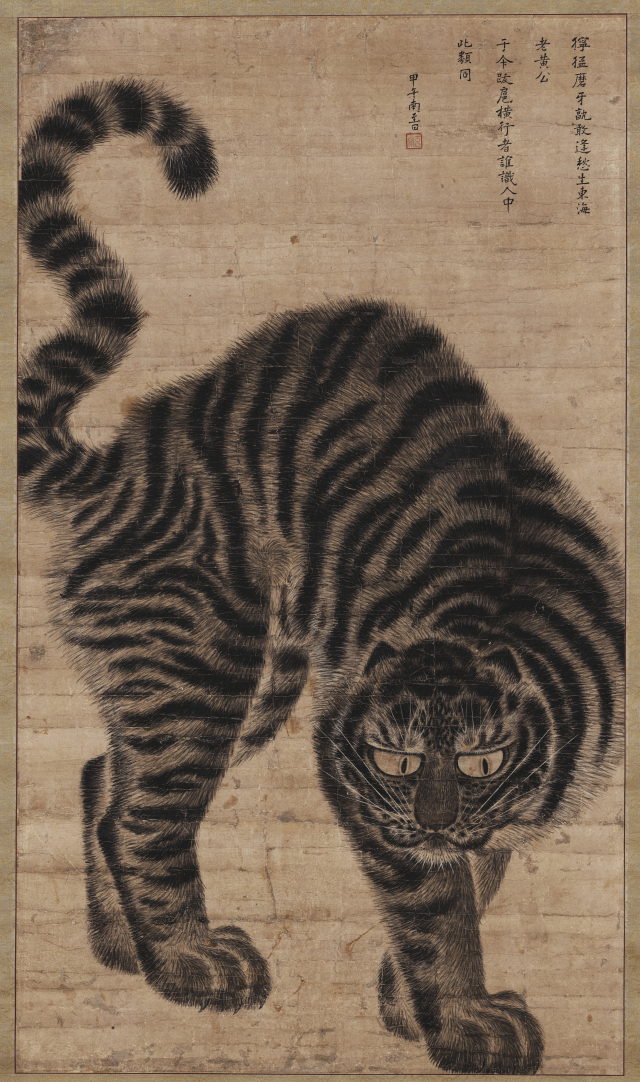

이렇듯 친숙한 동물이었던 호랑이는 옛 그림에도 빈번히 등장했다. 최고의 호랑이 그림으로는 단원 김홍도의 ‘송하맹호도’를 꼽을 수 있다. 호암미술관이 소장한 이 작품은 스승이던 강세황이 소나무를 그리고 김홍도가 호랑이를 그렸다고 전해진다. 황금빛 눈을 부릅뜬 호랑이의 눈썹과 수염이 팽팽하고도 날카롭다. 온몸의 털이 한 올 한 올 생생하게 묘사돼 호랑이가 금방이라도 살아서 튀어나올 듯한 작품이다.

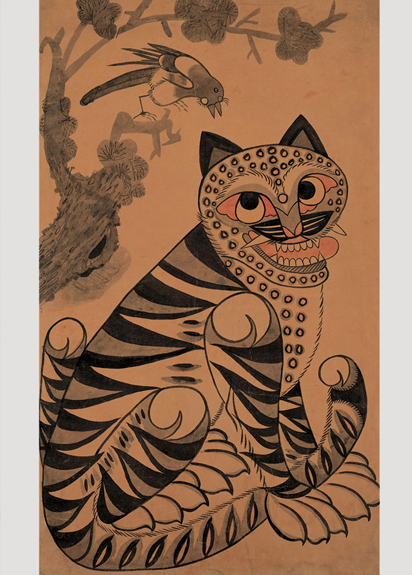

민간에서는 새해 첫날 호랑이 그림을 그려 붙이는 세화(歲畵), 단오에 쑥으로 호랑이 형상을 만드는 애호(艾虎)의 전통이 있었다. 호랑이가 나쁜 기운, 즉 액운을 막는 벽사(?邪)의 수단이었기 때문이다. 민화에서 호랑이는 까치와 함께 작호도(鵲虎圖)로 표현됐고, 나쁜 기운은 막아주고 기쁜 소식을 전한다는 의미를 품었다.

현대에 들어 국민들에게 가장 친근한 호랑이라면 88 서울 올림픽의 마스코트 ‘호돌이’를 빼놓을 수 없다. 이후로도 국제 스포츠 행사에서 한국을 대표하는 마스코트는 늘 호랑이였다. ‘아시아의 호랑이’라 불리는 국가대표 축구팀의 유니폼에는 호랑이가 엠블럼 형태로 부착돼 우리나라를 상징한다. 이는 평창 동계 올림픽 마스코트 ‘수호랑’으로 이어졌다. 한반도 지도를 도약하는 호랑이의 형태로 본다는 것도 한국인이 얼마나 호랑이를 친숙하고 자랑스럽게 여기는지를 보여준다.

경복궁 내 국립민속박물관은 오는 3월 1일까지 특별전 ‘호랑이 나라’를 열고 호랑이에 관한 상징과 문화상을 조명한다.