- 이규리

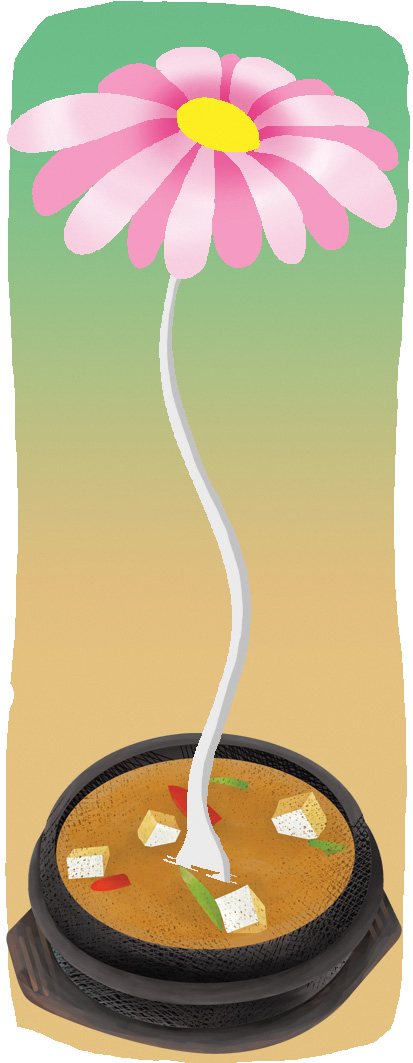

그분하고 같은 된장찌개에 숟갈을 넣었을 때

그렇게

아찔할 수가 없었다

냄비 안에서 숟갈이 부딪혔을 때

그렇게

아득할 수가 없었다

먼 곳에서 희미하게 딩딩 종소리가 들려오기도 했다

이것이 끝이라 해도 끝 아니라 해도

다시 된장찌개에 숟갈을 넣었을 때

하얗고 먼 길 하나 휘어져 있었다

같은 아픔을 보게 되리라 손가락이 다 해지리라

어떻게 되든 이것은 나의 이야기이다

누추하기 이를 데 없는 곳으로 한 순간이 다가와 연(緣)을 두었고

슬픔을 결심하게 하였으니

지금도 아련히 더듬어 가보는 그 햇빛 속

수저 소리 흐릿하게 남아 있던 그 점심나절에

내 일 모르듯 벙글던 흰 꽃들 아래에

두 숟가락 모두 놀랐을 것이다. 캄캄한 찌개 속에서 맞부딪치는 순간, 해야 할 일이 단순히 국을 뜨는 일이 아님을 알았을 것이다. 펄펄 끓는 냄비 속에서 두부 한 점, 뜨거운 국물 한 술 이상의 무엇을 담고 싶었을 것이다. 달그락거리던 재주지만 최대한 깊은 종소리를 내고 싶었을 것이다. 휘어진 스테인리스 손잡이가 슬픔의 암시가 되길 바라지 않았을 것이다. 겨울을 벗어난 냇물처럼 끝내 꽃피는 봄길로 걸어가길 바랐을 것이다.

- 시인 반칠환