한국산 세탁기에 대한 수출 제한 조치를 놓고 한미 양국이 맞붙은 국제 분쟁에서 한국이 완승을 거뒀다. 한국산 제품을 막기 위해 ‘세이프가드’까지 동원한 미국의 행태에 제동이 걸렸다.

세계무역기구(WTO)는 9일 한국산 세탁기에 대한 미국의 세이프가드 조치의 적절성을 검토한 보고서를 공개했다. 이는 지난 2018년 미국이 외국산 세탁기에 대해 세이프가드를 발동한 뒤 우리 정부가 WTO에 해당 조치를 제소한 데 따른 것이다. 세이프가드는 외국 제품 수입으로 국내 업체가 심각한 피해를 봤을 때 발동하는 조치로, 당시 미국은 기준 수입물량(120만대) 초과분과 이하분에 대해서 각 50%, 20%의 관세를 부과했다.

WTO는 세이프가드가 남용되는 일을 막기 위해 몇가지 발동 요건을 두고 있는데 미국의 조치가 이를 충족하지 못했다고 봤다. WTO 협정에 따르면, 세이프가드를 발동하기 앞서 ‘산업 피해를 유발할 수 있는 급격한 수입 증가’가 우선 입증돼야 하고 ‘수입으로 인해 실제 심각한 피해가 나타났는지’도 증명돼야 한다. 우리 정부는 ‘미국의 수입물량 증가분석이 논리적·적정성 측면에서 미흡’하며 ‘산업 피해 분석 시 특정 요건이 충분히 고려되지 않았다’고 주장했는데, WTO는 이를 받아들였다. WTO는 ‘수입 물량과 (미국) 산업피해 추세 간의 상관관계 분석도 미흡했다’고 봤다. 세이프가드의 정당성을 가름하는 핵심 요건을 따지면서 우리 정부의 주장을 모두 수용한 것이다.

미, 최후의 수단으로 ‘세이프가드’ 꺼냈지만…한, 핵심 분쟁서 완승

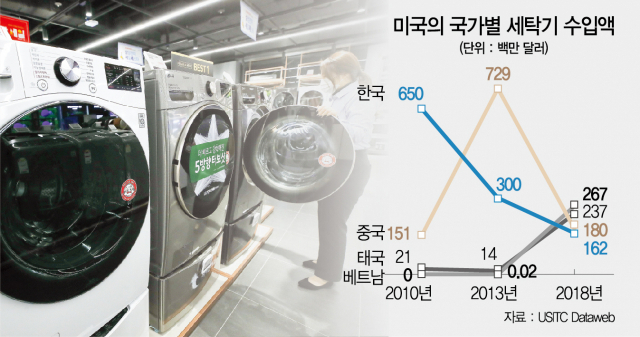

미국의 세이프가드는 사실상 삼성과 LG 등 한국 제조업체를 겨냥한 ‘최후의 조치’였다. 2010년 들어 두 업체의 미국 내 시장 점유율이 미국 제조업체인 월풀에 버금가는 수준으로 치솟자, 미국은 2012년 삼성전자와 LG전자에 최대 12.15%의 반덤핑관세를 부과한 바 있다. 두 업체가 반덤핑관세를 피해 생산 기지를 중국으로 옮기자 미국은 중국 현지 법인에 최대 111.09%의 반덤핑관세를 매기며 압박을 이어갔다. 삼성과 LG가 베트남과 태국으로 생산 기지를 재차 옮기며 관세를 피하자 미국은 ‘두 업체가 반덤핑조치를 무력화하고 있다’며 전 세계 세탁기에 대한 수입을 제한 조치를 꺼내든 것이다. 하지만 세이프가드마저 ‘부당’ 판정을 받으면서 미국은 난감한 입장에 처하게 됐다.

다만 이번 패소로 미국이 세이프가드를 즉각 철회할 가능성은 높지 않다. 패소국인 미국은 재심을 청구할 수 있는데 WTO에서 재심을 맡는 상소기구의 기능이 정지된 상태라 분쟁은 영구 미제로 남을 수도 있다. 세이프가드를 철회 않는 미국에 우리 정부가 피해 보상을 요구하는 방법도 있지만 한미 관계를 감안할 때 ‘득보다 실이 더 클 수 있다’는 우려가 많다.

미국의 세이프가드 연장 시도를 견제할 수 있게 된 점은 분명한 성과다. 현재 발동된 세이프가드의 기한은 2023년 2월까지로 미국은 그에 앞서 조치 연장 여부를 결정할 방침이다. 하지만 국제기구에서 정당성이 허물어진 상황에서 미국이 연장을 강행할 경우 국제 사회의 비난을 감수해야 한다. 한 통상 전문가는 “자국 업체의 반발이 일 수 있는 만큼 미국이 세이프가드를 당장 철회할 가능성은 크지 않아 보인다”면서도 “미국이 연장 여부를 결정할 때 이번 판결을 고려할 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

승패 불투명했지만…총력 대응으로 완승

정부 내에서는 판결 직전까지도 “승소를 장담하기 어렵다”는 견해가 많았다. 세이프가드의 적절성을 다루는 WTO의 판단 방식이 전과 달라졌기 때문이다.

WTO는 세이프가드가 보호무역조치로 남발될 수 있는 점을 우려해 그간 발동 요건을 엄격히 제한해왔다. 각국은 세이프가드를 시행하기 앞서 수입산 제품으로 인해 자국 산업에 피해가 발생했다는 점을 우선 밝혀야 하는데, 그간 WTO는 분석 과정에 조금의 흠이라도 발견되면 백이면 백 ‘협정 불합치’ 판정을 내려왔다. 2020년까지 WTO 분쟁에서 합치 판정을 받은 세이프가드 조치가 단 한 건도 없을 정도로 심사 기준이 높았다.

하지만 세이프가드를 놓고 미중이 맞붙은 분쟁에서 WTO가 지난해 9월 내놓은 판결은 그간의 판단과 상이했다. 해당 분쟁은 2018년 미국이 중국산 태양광 제품에 대해 세이프가드를 발동하자 중국이 제소하면서 시작된 건이다. 판결문을 보면, WTO는 ‘미국의 사전 조사 과정에 일부 기술적인 오류가 있다’면서도 ‘당국의 조사 재량권을 인정한다’며 협정 불합치 판정을 내리지 않았다. 되레 제소국인 중국에 세이프가드가 부적절한 이유를 묻고 이를 입증하지 못했다는 이유로 중국의 패소를 결정했다. 요컨대 이전에는 세이프가드를 발동한 국가의 미흡한 부분을 짚어내 이를 근거로 위법 판정을 내렸다면, 이제는 발동 국가의 판단을 폭넓게 존중하는 쪽으로 심사 방식이 달라진 것이다.

이에 우리 정부는 미국이 세이프가드를 발동한 일부 근거를 선별해 집중 공략하기 보다는 모든 근거에 대한 반박을 준비해 대응한 것으로 알려졌다. 논란의 여지가 생길 빌미 자체를 없앤 전략이다. 정하늘 산업통상자원부 통상분쟁대응과장을 중심으로 한 통상당국은 이번 분쟁에서 승리를 이끈 주역으로 평가받는다. 정 과장은 2019년 한국의 일본 후쿠시마 수산물 수입금지 조치를 둘러싼 한일 분쟁과 2021년 ‘불리한 가용정보(AFA)’ 남용을 다룬 한미 분쟁 모두에서 승소를 이끌어낸 바 있다.