정보기술(IT) 개발 인력 확보 전쟁을 벌이며 앞다퉈 연봉과 성과급 등을 인상했던 게임 업계의 지난해 인건비 지출이 크게 늘어 결국 수익성이 악화됐다. 인건비가 쏘아 올린 ‘어닝쇼크’는 기업가치 하락으로 이어져 주가가 폭락했다. 특히 게임 업계에서 촉발된 임금 인상 요구가 최근 인플레이션을 타고 다른 업계로도 확산돼 올해 기업들의 임금협상에 비상이 걸렸다.

인건비 27% 늘 떄, 영업익은 22% 급감…연봉인상 요구 타 분야로도 확산

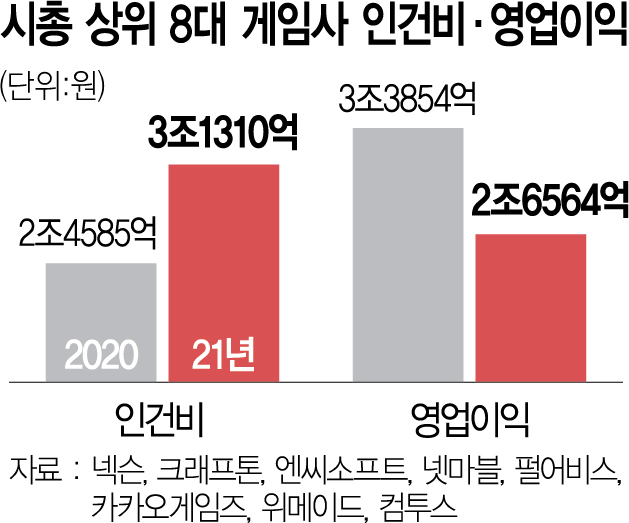

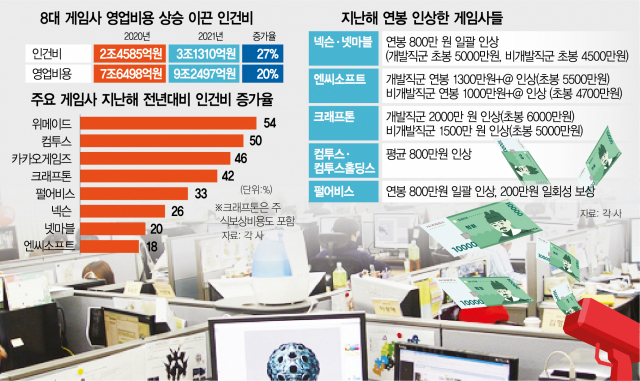

17일 서울경제가 전날 종가 기준 시가총액 1조 원 이상의 국내 게임사 8곳의 재무제표를 분석한 결과 지난해 이들 기업이 지출한 총인건비는 3조 1310억 원으로 전년 대비 6724억 원(27%) 증가했다. 반면 같은 기간 8개사의 영업이익은 2조 6564억 원으로 전년 대비 22% 급감했다. 이들의 지난해 영업이익 증가율이 전년 대비 20%였던 점을 감안하면 인건비 상승분이 고스란히 비용에 반영된 것이다. 특히 지난해 인건비 증가율은 27%로 영업비용 증가율 20%를 뛰어넘을 정도로 가팔랐다.

영업이익률이 상대적으로 높은 업종인 게임업의 특성이 무력해질 정도로 영업이익 감소 폭이 컸다. 실제로 카카오게임즈와 위메이드를 제외한 모든 게임사들의 영업이익은 전년 대비 17~73% 감소했다. 8개사의 지난해 매출은 전년 대비 8850억 원(8%) 늘어난 12조 1400억 원에 그쳤고 상승분의 대부분이 카카오게임즈(5836억)와 위메이드(4344억 원)로부터 나왔다. 넥슨·엔씨소프트·펄어비스는 매출마저 뒷걸음질쳤다. 인건비 상승으로 고정비가 급증하는데 매출 성장은 부진하자 엔씨소프트·크래프톤 등의 주가는 고점 대비 반토막이 났다.

임금 인상 요구는 게임 업계를 벗어나 전 분야로 확산되고 있다. 한국노총은 “최근 10년 만에 물가 상승률이 최대 폭으로 증가했다”며 올해 임금 인상 요구율을 8.5%로 제시했다. 한국노총이 8%대 임금 인상률을 내놓은 것은 지난 2018년 이후 4년 만이다. 또 삼성전자 노조는 연봉 1000만 원 일괄 인상, 매년 영업이익의 25% 성과급 지급, 포괄임금제 폐지 등을 사측에 요구하며 협상을 벌이고 있다.

인력난·MZ세대 요구 맞물려 연봉 인상하며 수익성 악화

게임 업계가 지난해 정보기술(IT) 개발 인력 연봉 인상 경쟁에 나선 것은 인력 공급이 부족한 상황에서 MZ세대 근로자들이 공정한 보상을 요구하고 나섰기 때문이다.

메타버스·블록체인·대체불가토큰(NFT) 등 다양한 신기술이 폭발적으로 성장하면서 개발 수요는 커졌다. 하지만 쓸 만한 인재들은 턱없이 부족했던 탓에 개발자들의 몸값이 높아졌고 신기술 경쟁에서 뒤지지 않기 위해 어쩔 수 없이 고액 연봉과 성과급을 지급해야만 인재를 확보할 수 있었다. 게다가 IT 개발 인력의 대부분을 차지하는 MZ세대들 사이에서 ‘일한 만큼 보상을 받아야 한다’는 정서가 이전 세대에 비해 강하게 표출되면서 결국 인건비가 폭발적으로 상승하는 결과를 가져왔다.

문제는 개발 인력 모시기 경쟁에 ‘실탄’을 쏟아부은 탓에 수익성 악화라는 부메랑이 되돌아왔다는 점이다. 시가총액 기준 상위 8대 게임사의 지난해 연간 인건비는 3조 1309억 원으로 재작년의 2조 4585억 원보다 27%나 늘었다. 같은 기간 전체 영업비용 증가율인 20%를 넘어서는 수치다. 업계의 한 관계자는 “게임 업계에서는 통상 전체 영업비용의 3분의 1 이상을 인건비가 차지한다”며 “인건비가 영업비용보다 가파르게 상승했다는 것은 그만큼 고정비용이 커졌다는 의미”라고 설명했다. 이 관계자는 이어 “시장 상황이 지난해와 크게 다르지 않은 만큼 올해도 추가로 인건비가 상승할 가능성이 높아 게임 업계의 전반적인 수익성에 부담을 주고 있다”고 전했다.

실제 서울경제가 분석한 8개 게임사 중 6개 사는 지난해 대대적인 연봉 인상을 단행했다. 넥슨이 연봉을 일괄 800만 원 인상하자 넷마블도 동일한 조건을 내걸었다. 엔씨소프트는 이에 질세라 개발 직군 1300만 원+@, 비개발 직군 1000만 원+@ 인상안을 내놓았다. 크래프톤은 한 술 더 떠 개발 직군 2000만 원, 비개발 직군 1500만 원 인상을 선언했다. 펄어비스와 컴투스도 800만 원 인상을 단행했다.

지난해 게임사들이 줄줄이 연봉을 인상한 것은 신기술 개발 수요를 따라가지 못한 개발자 공급 부족 현상 때문이다. 지난 2020년 코로나19 여파로 역대급 실적을 기록한 게임 업계는 지난해 사세 확대를 위해 대대적인 인력 확보에 나섰다. 엔씨소프트는 역대 최대 규모의 공채를 진행했고 크래프톤도 인력 700명 확충을 목표로 대대적인 채용을 실시했다. 하지만 디지털 전환이 새로운 트렌드로 자리잡으면서 개발자 수요가 IT 업계는 물론 유통·금융 등 다른 분야로까지 확산되며 우수 인재 확보가 어려워졌다. 결국 게임 업계는 급여를 올려 부족한 수요를 충족하는 방법을 선택할 수밖에 없었다. 게임 업계의 한 관계자는 “지난해 주 52시간으로 인한 생산성 저하, 사세 확대를 위한 인력 확충 필요성, 개발자 부족 현상을 한꺼번에 겪었다”며 “게임 업계는 대표적인 고부가가치 노동집약적산업인 만큼 연봉 대폭 인상을 감수하더라도 우수 인력을 확보해야 한다는 압박이 강했다”고 전했다.

성과에 따른 공정한 보상을 요구하는 MZ세대의 특성도 게임 업계의 연봉 인상에 영향을 미쳤다는 평가다. MZ세대는 ‘평생 직장’ 개념이 흐린 세대다. 성과에 따른 공정한 보상을 주는지 여부가 회사 선택 시 가장 중요한 기준이다. 실제 잡코리아에 따르면 MZ세대의 65%가 재직 만 2년이 되기 전에 첫 이직을 시도했다. 또 사람인에 따르면 젊은 근로자의 단기 이탈 사유 1위가 ‘보상에 대한 불만족’이었다. 게임 업계는 평균 연령대가 30대를 유지하는 대표적인 ‘젊은 업계’다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 지난 2020년 기준 MZ세대(39세 이하)까지의 고용 인원이 전체의 73.1%를 차지했다. 업계 관계자는 “최근 개발자를 구하지 못해 난리다 보니 게임 업계 종사자들은 보상에 불만족하면 언제든 이직할 기회가 열려 있다”며 “개발 인력들은 하루에도 여러 곳에서 오퍼를 받을 정도로 인기가 높아 급여에 따른 이직이 흔하다”고 말했다.

올해 신작으로 승부수…"투자금 회수 절실"

연봉 인상은 고스란히 수익성 악화로 이어졌고 올해 지난해 투자금 회수에 실패한다면 심각한 위기에 처할 수도 있다. ‘빅 4’ 게임사인 3N(넥슨·엔씨·넷마블)과 크래프톤(주식 보상 비용 포함) 모두 지난해 각각 1000억 원이 넘는 인건비를 추가로 부담했다. 크래프톤의 지난해 주식 보상 비용은 1670억 원에 달해 2020년(368억 원) 대비 353.7% 폭증했다. 하지만 총 합산 매출은 전년 대비 8% 상승한 12조 1400억 원에 그쳤다. 지난해 카카오게임즈와 위메이드를 제외한 대부분의 게임사가 히트작을 내놓지 못한 데 따른 것이다.

게임 업계는 올해 신작과 블록체인·메타버스 신규 서비스를 내놓으며 지난해 투자금 회수에 나선다. 지난해 신작이 사실상 없던 넥슨은 올해 ‘던전앤파이터 모바일’을 시작으로 다양한 대형 신작을 쏟아낸다. 크래프톤도 올해 기대작 ‘칼리스토 프로토콜’을 선보이고 네이버제트와 메타버스 플랫폼을 구축하는 등 신사업에 적극 나선다. 엔씨·넷마블은 올해 블록체인 게임 신작을 내놓을 예정이다.