**‘양철민의 경알못’은 학부에서 경제학을 전공하고 10년 넘게 경제 기사를 썼지만, 여전히 ‘경제를 잘 알지 못해’ 매일매일 공부 중인 기자가 쓰는 경제 관련 콘텐츠 입니다.

삼성전자의 파운드리(반도체 위탁생산) 공장 ‘S2’와 델컴퓨터 본사가 자리한 미국 텍사스 오스틴. 반도체 등 첨단 IT 산업이 밀집한 해당 지역은 미국 최대 IT 클러스터인 실리콘밸리에 버금간다는 이유로 ‘실리콘힐스(Sillicon Hills)’라고도 불린다. 실제 세계 2위 중앙처리장치(CPU) 제조 업체 AMD는 오스틴에 연구소를 운영중이며 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)와 오라클 등은 오스틴으로 본사 이전을 계획 중이다.

오스틴이 미국내 주요 반도체 클러스터가 된 배경에는 저렴한 땅값 및 낮은 세율 외에 노동인구의 절반 가량이 대졸자일 정도로 고급인력이 많다는 점이 손에 꼽힌다. 스탠포드와 버클리 등 명문대가 근처에 자리하고 비교적 임대료가 저렴했던 실리콘밸리의 초기 성공 비결과 비슷한 조건을 갖춘 셈이다. 무엇보다 최근 실리콘밸리가 높은 땅값과 임대료 등 ‘집적의 부정적 효과’가 커지면서 오스틴이 반사이익을 누린 측면도 있다. 실제 실리콘밸리는 지난해 뉴욕을 제치고 미국내에서 제일 땅값이 높은 지역으로 등극했으며, 억대 연봉을 받는 개발자 또한 임대료 또한 필수생활비를 내고 나며 남는게 없다는 말이 있을 정도로 살인적인 물가를 자랑한다. 결국 기업과 개발자들의 선택이라는 ‘시장논리’에 따라 실리콘밸리 쏠림 현상이 해결된 것은 물론 오스틴이라는 새로운 클러스터까지 만들어진 셈이다.

수도권 규제에 발묶인 K반도체

우리나라는 다르다. 한국은 ‘기계적 지역균형’ 정책목표에 수도권에 자리한 반도체 클러스터마저 제대로 된 집적효과를 내지 못하고 있다. 실제 수도권에 대규모 반도체 공장을 운영중인 삼성전자와 SK하이닉스는 ‘수도권정비계획법’에 따라 공장증설 때마다 정부와 지자체의 허가를 받아야 한다. 이 때문에 애초 계획 대비 준공일정이 최소 몇개월에서 몇년씩 늦춰지기 일쑤다.

수도권정비계획법에 따르면 성장관리권역은 국토교통부가 3년 단위로 지자체별 공장건축 공급물량을 배정하며, 수도권 배정 물량은 총 공급물량의 20% 초과할 수 없다. 관련법에 따라 반도체 업체가 수도권에 공장을 증설하려면 특별물량을 받아야 한다. 특별물량 배정 조건은 국가적 필요성이 인정돼 관계중앙행정기관이 요청할 경우, 수도권정비위원회 심의를 거쳐 허용 여부를 결정하게 돼 있다. 이 같은 복잡한 절차 때문에 정부 부처 내에서는 국내 기업의 해외 공장 증설 시도시 이를 막을 명분이 없다는 푸념까지 나온다.

반도체 산업의 천문학적 투자규모 및 수년에 달하는 공장 건설 시간 등을 감안하면 이 같은 ‘규제 리스크’는 투자를 꺼리게 하는 가장 큰 요소로 꼽힌다. 반도체는 팹(공장) 하나당 수십조원의 투자 비용이 필요한데다 부지 확보, 클린룸 건설, 장비 반입 등에 최소 3~4년이 소요된다. 자칫 투자 시기를 놓칠경우 반도체 수요 확대기에 제품을 충분히 공급하지 못해 마진이 줄 수밖에 없으며, 수요 감소기에는 남아도는 반도체 재고에 골머리를 썩을 수밖에 없다. 무엇보다 코로나19가 촉발한 ‘언택트 경제’와 러시아의 우크라이나 침공 등 예기치 못한 외부변수가 잇따라 등장하며 기존 반도체 산업 주기도 이전과 달리 급변하는 양상을 보일 수밖에 없다. 한국 경제의 버팀목이자 집적의 효과가 필수인 반도체만큼은 수도권정비계획 등에 대한 예외가 필요하다는 주장이 나오는 이유다.

반도체 업계 관계자는 “반도체 인재 확보를 위해서는 경기도를 공장 설립 시 ‘마지노선’으로 삼아야 한다는 이야기가 있는만큼 경기권을 벗어나서는 반도체 경쟁력 제고가 쉽지 않다”며 “무엇보다 설계·생산·패키징 등 각 반도체 공정별 유기적 결합의 중요성이 강화되면서 경기권을 기반으로 한 반도체 클러스터의 중요성이 커지는 모습”이라고 밝혔다.

반도체 인재가 원하는 근무지.. 수도권이 마지노선

통계청 등에 따르면 국내 반도체 부족인력은 지난 2016년 1355명에서 2020년 1621명으로 늘었다. 전자과나 신소재공학과 등 반도체 관련 학과 졸업생은 지난 2018년 2만289명에서 2020년 2만721명으로 2년새 사실상 제자리 걸음을 했다. 관련 석·박사 인력 또한 4815명에서 4879명으로 큰 차이가 없었다.

지난 2016년 소프트뱅크가 저전력 반도체 부문의 최강자이자 ‘팹리스(반도체 설계전문)의 팹리스’로 불리는 ARM을 인수한데 이어 2019년에는 글로벌 1위 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 TSMC가 사상 처음으로 삼성전자 시가총액을 뛰어 넘는 등 ‘반도체 코리아’를 위협하는 사건이 잇따라 벌어졌지만 인력부족 문제가 해결되는 커녕 더욱 심각해진 셈이다.

문제는 이 같은 반도체 인력확보 어려움은 이후에도 계속될 전망이라는 점이다. 정부는 올 하반기부터 시행되는 ‘국가첨단전략산업 육성법’을 통해 수도권 대학 반도체 학과 정원 확대를 꾀했지만, 지역구 민원을 중요시한 의원들의 반대로 무산됐다. SK하이닉스 본사가 자리한 경기 이천시는 이 같은 수도권 차별정책에 지난 2019년 “이천을 경기도에서 제외해 달라”는 요구를 하기도 했다.

미국 등 선진국의 한국 반도체 인력 빼가기도 더욱 심해질 전망이다. 미국 정부의 공급망 재구축 전략으로 삼성전자와 TSMC 등이 잇따라 미국 내 파운드리 공장을 신설하며 2025년까지 9만명의 반도체 관련 추가 인력이 미국 내 필요하다. 중국 또한 ‘중국제조 2025’ 등 반도체 자급화를 위한 꿈을 꺾지 않고 있다. 중국은 현대전자의 액정표시장치(LCD) 사업부인 하이디스를 인수한후 ‘인력 및 기술 먹튀’ 시현으로 삽시간에 글로벌 LCD 시장에서 1위에 오른 역사가 있는 만큼, 반도체 부문에서도 인력 및 기술 빼가기 노력을 멈추지 않는 것으로 전해졌다. 반도체와 같은 전략산업 관련 인재육성 및 지원 시 보다 유연한 접근이 필요한 이유다.

뿔뿔이 흩어진 공장에.. 韓에 추월당한 日 vs 상하이·선전 클러스터로 韓 뛰어넘으려는 中

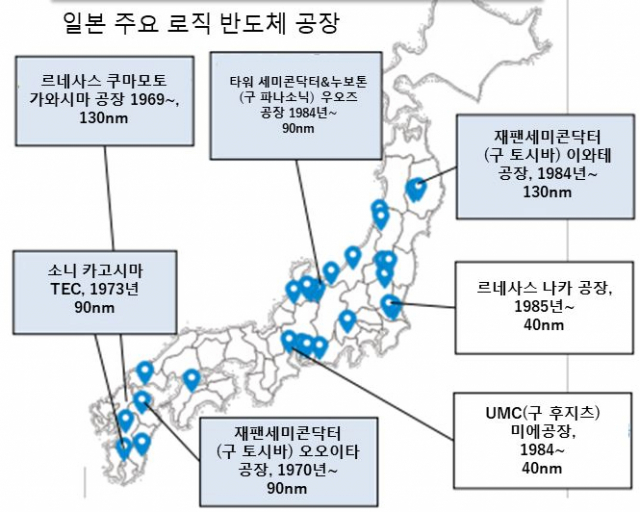

반도체 업계에서는 1980년대까지 글로벌 시장에서 압도적 점유율을 자랑했던 ‘일본 반도체’의 몰락이 반도체 클러스터 형성 실패와 관련이 깊다는 분석도 내놓는다. 실제 일본의 대표 IT 기업인 소니의 반도체 공장은 일본 최남단인 카고시마현에 있으며 UMC(옛 후지츠) 공장은 일본 중부인 미에현에, 재팬반도체(옛 토시바) 공장은 일본 북부인 이와테 현에 각각 자리하고 있다. 이외에도 차량용 반도체 업체인 르네사스 공장은 구마모토현과 나카현에, 타워반도체(옛 파나소닉) 공장은 우오즈현에 각각 자리해 ‘집적의 이익’을 누릴 수 없는 구조다.

반면 중국은 중국 최대 파운드리 업체인 SMIC의 본사가 있는 상하이와 중국 ‘스마트폰굴기’의 상징이었던 화웨이 본사가 있는 선전을 중심으로 반도체 클러스터를 확장하고 있다. 지금과 같은 구도라면 한국의 일본 반도체 추월과 같은 자리바꿈이 수년 내에 한국과 중국 간에 발생할 수 있는 셈이다. 양준모 연세대 경영학과 교수는 “반도체 공장에서 수도권을 중요시하는 이유는 인천공항과 가깝다는 점과 물류 요인외에 인재조달 등 다양하다”며 “반도체 산업이 국가경제에 매우 중요한 만큼 정부나 지자체가 집적의 이익을 얻으려는 기업의 논리를 수용해야 한다”고 밝혔다.