우리나라가 지난 1980년대의 일본과 유사한 경제 상황을 보이고 있다는 진단이 나왔다. 생산가능인구가 줄어들고 자산 가격 및 가계부채가 급증하는 모습이 버블이 꺼지기 전인 일본 경제와 흡사하다는 것이다.

5일(현지 시간) 영국 주간지 이코노미스트는 한국은 일본처럼 수출로 부를 축적해 일본의 구매력 기준 1인당 국내총생산(GDP)을 넘었고 생산가능인구는 1990년대 중반 이후 일본처럼 줄고 있다고 했다.

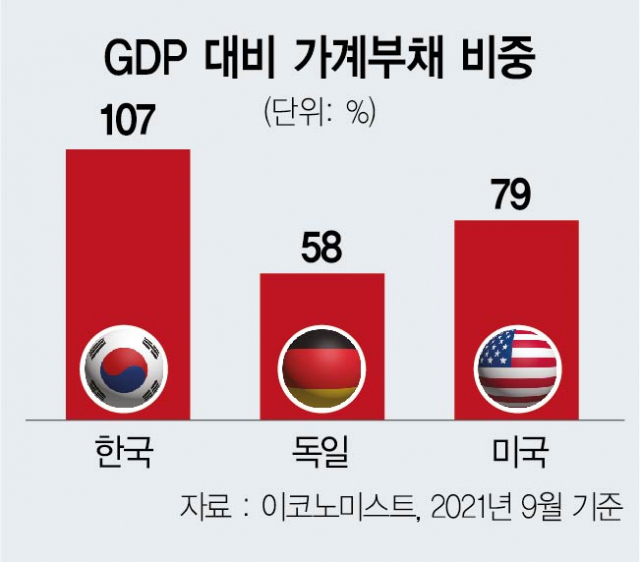

1980년대 후반 일본과 현재 한국이 모두 금융이 잠재된 리스크인 점도 공통점으로 꼽았다. 일본에서 거품 문제가 정점에 달했을 때 토지 가치는 국내총생산(GDP)의 5.4배였는데 한국의 경우 토지 가치가 2013년 4배에서 현재 5배 수준까지 뛰었다. 한국의 가계부채 또한 지난해 9월 기준 GDP 대비 107%에 달해 이는 독일(58%), 미국(79%)보다 훨씬 높다. 이는 부정적인 방식으로 일본의 1980년대를 떠올리게 한다고 이코노미스트는 설명했다.

일본은 자산 가치와 부채가 함께 증가하다가 거품이 터지며 기업과 가계 모두 빚 줄이기에 나서면서 경제가 위축됐다. 그런데 한국도 팬데믹(세계적 대유행) 국면에서 주요 국가 중 거의 처음으로 금리를 올렸고 전문가들은 긴축이 계속될 것으로 보고 있다. 이코노미스트지는 일본에서는 중앙은행이 자산 거품을 터뜨리려고 금리를 급하게 올리면서 문제가 시작됐는데 한국도 비슷한 궤도로 움직일 가능성이 있다고 봤다.

다만 한국에 존재하는 전세제도 때문에 가계부채 문제를 정확하게 파악하기 어렵고 1980년대 당시 일본의 금융기관 규제가 부실했던 점을 이코노미스트는 차이점으로 들었다.

이코노미스트지는 한국의 정치인·중앙은행·감독당국이 자산 가격 급등이 부드럽게 끝나도록 애쓰는 동안 일본과의 무서운 유사점은 계속 늘어날 것이라고 지적했다.