‘한복 입기’가 신규 국가무형문화재로 지정 예고됐다.

문화재청은 최근 “‘한복 입기’를 신규 국가무형문화재로 지정 예고한다”면서 “‘한복 입기’는 오랜 역사와 전통 속에서 다양한 형태로 지속해 왔으며 우리 민족의 정체성과 가치를 대표해 온 전통생활관습이자 전통지식이다"라고 밝혔다. 이번 지정예고는 지난 2020년 중국 측이 우리 한복을 중국의 전통 복식 ‘한푸’에서 유래한 것이라고 주장했고, 지난달 베이징동계올림픽 개막식에서 중국 소수민족 의상으로 한복을 선보이는 등 이른바 ‘한복공정’이 전개된 직후라 더욱 눈길을 끈다.

하의→저고리 순으로 입고 ‘옷고름’ 특징

‘한복 입기’는 △바지·저고리 또는 치마·저고리로 이루어진 2부식 구조이고 △옷고름이 특징이며 △치마-저고리, 바지-저고리 순서로 입는 착용법을 갖춘 한복(韓服)을 예절·격식·형식이 필요한 의례·관습·놀이 등에 맞춰 입고 향유하는 문화를 뜻한다.

한복 입기는 설·추석 명절뿐만 아니라 돌잔치·결혼식·상장례·제례 등 일생의례를 통해서도 여전히 행해지고 있다. 점차 그 빈도와 범위가 줄어들고 있으나 반드시 예(禮)를 갖추는 차원에서 갖춰 입는 그 근간(根幹)은 남아있다. 근대 산업사회 이전에는 주부들이 손수 바느질을 해서 한복을 지어 입거나 수선해 입었다. 설·추석 명절이면 새로이 원단을 장만해 지어 입던 옷을 ‘설빔’ ‘추석빔’ ‘단오빔’이라 했고, 옷을 장만해 입으며 가족의 건강과 안녕을 기원하기도 했다. 이처럼 였다. 이처럼 ‘한복 입기’는 의복의 기능성을 넘어 가족 공동체의 안녕을 기원하고 예(禮)를 갖추는 중요한 매개체의 의미가 담겨있기에 무형유산으로서의 가치가 크다.

한복은 고구려 고분 벽화, 신라의 토우(土偶) 등 우리 유물과 사서(史書) 등 기록을 통해 고대에도 착용했음이 확인된다. 바지·저고리 또는 치마·저고리로 이뤄진 우리 민족 복식의 기본 구조는 삼국시대에 완성됐고, 고유의 복식 문화를 기반으로 변화·발전하면서 조선 시대에 이르러 우리 복식의 전형(典型)을 확립했다. 지난 1900년 4월에는 ‘문관복장규칙’이 반포되면서 문관예복으로 양복(洋服)을 입게 됐고, 이를 기점으로 수천 년 이어져 온 한복문화가 한복·양복의 혼합문화로 전환됐다.

배냇저고리부터 수의까지 일생 접하는 한복

‘한복’이란 용어는 1876년 개항 이후 서양에서 들어온 양복과 우리 옷을 구별하기 위해 사용한 것으로 알려졌을 뿐 정확히 누가 언제 처음 사용했는지는 특정하기 어렵다. 다만 1881년 ‘승정원일기(承政院日記)’에 ‘조선의(朝鮮衣)’라는 표현이 등장하고, 1894년 일본 신문 기사에 ‘한복(韓服)’이 명시된 것 등이 확인됐다. 여기서의 한복은 우리 민족의 생활문화·사회구조·민족정신을 담고 있던 것으로 파악된다.

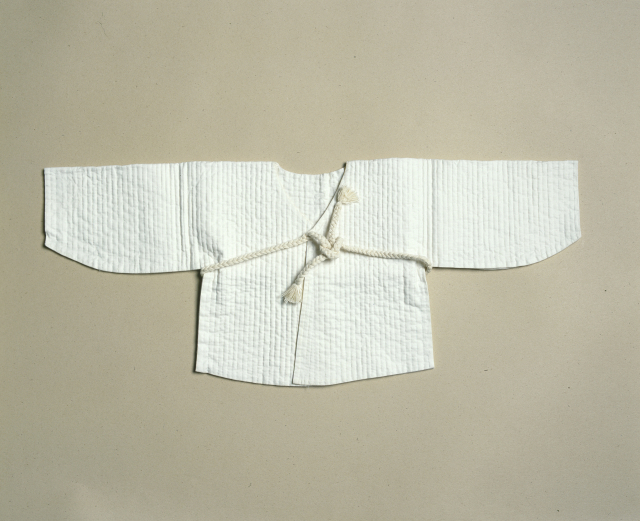

태어난 아이에게 처음 입히는 옷인 ‘배냇저고리’는 연약한 아이 피부에 닿기 때문에 가능한 한 솔기를 적게 해 지었고, 돌복으로 많이 입는 ‘까치두루마기’는 까치설날이라 불리는 섣달그믐에 어린이들에게 입히거나 설빔으로 이용됐다. 두루마기에 붙이는 색동소매는 귀신을 물리치는 벽사(?邪)와 복을 부르는 길상(吉祥)의 의미를 담고 있다.

혼례에서 신부는 ‘녹의홍상(綠衣紅裳)’이라 하여 연두저고리와 다홍치마를 입고, 족두리나 화관을 쓰며 겉옷으로 활옷이나 원삼을 착용했다. 상장례에서 망자(亡者)에게 입히는 수의(壽衣)는 살아생전 윤달에 미리 준비하면 장수(長壽)할 수 있다고 여겼으며, 바느질 매듭을 짓지 않았다.

이처럼 ‘한복 입기’는 △오랜 역사를 가지고 한반도 내에서 전승되고 있다는 점 △고구려 고분 벽화, 신라의 토우(土偶), 중국 역사서 등 관련 유물과 기록이 확인되는 점 △역사·미학·디자인·패션·기술·경영(마케팅)·산업·교육 등 전방위적으로 학술연구가 왕성하고 앞으로도 연구 자료로서의 가능성이 큰 점 △가족 공동체를 중심으로 현재에도 의례별로 갖춰 입는 그 근간이 지속·유지되고 있는 점 △현재에도 생산 주체, 연구기관, 가족 공동체 등 다양한 전승 공동체를 통해 한복을 착용하는 등 ‘한복 입기’ 관련 전통지식이 전승·유지되고 있는 점에서 국가무형문화재로 지정할 가치가 있다고 평가받았다.

한편, 일반적인 국가무형문화재는 특정 보유자나 보유단체를 인정해 지정되지만, ‘한복 입기’는 한반도 전역에서 온 국민이 전승·향유하고 있는 문화라는 점에서 특정 보유자와 보유단체를 인정하지 않았다. 이처럼 특정 보유자·보유단체를 인정하지 않은 국가무형문화재는 아리랑, 제다, 씨름, 해녀, 김치 담그기, 제염, 온돌문화, 장 담그기, 전통어로방식?어살, 활쏘기, 인삼재배와 약용문화, 막걸리 빚기, 떡 만들기, 갯벌어로 등 총 14건이 있다.

문화재청은 약 30일간의 예고 기간을 거친 후 무형문화재위원회의 심의를 거쳐 국가무형문화재의 지정 여부를 최종적으로 결정한다.